大津市錦織にある史跡「近江大津宮」があった地域の観光駐車場。

大津市錦織にある史跡「近江大津宮」があった地域の観光駐車場。

そういえば大津は一時は大津京という京が遷都してた場所なんだよなと思い、その大津京ってどこらへんだったんだろうという興味はありつつ、調べたことは無かった。ので、検索して来てみた。

ちなみに「宮」は政庁部で「京」は宮を含む都市区域ということで、来てみたのはその近江大津宮があったとされる地域。平らなトコかと思ってたら思い切り坂の斜面の宅地だった。(まぁそれを言ったら紫香楽宮なんか山だったし)この駐車場はその宮の北端ギリ外のあたりのようだ。

案内板には丁寧に近江大津宮錦織遺跡について説明されてた。

天智天皇6年(667)、白村江の戦いで大敗して唐軍の侵攻を恐れた天智天皇が飛鳥より守りやすく逃げやすいこの地に慌てて遷都して、この宮で法令や戸籍や時刻を制定したものの、4年後に崩御して壬申の乱がおこり大海人皇子が勝利して都を飛鳥に戻したため僅か5年ほどで消滅した都。昭和49年の発掘調査まではどこにあったか不明だったそうだ。

さて、駐車場からは、まず裏に案内板のある空き地っぽいのが見えたのでそこに歩いてみた。

この案内板にも「大津京と大津宮」の説明が出てて、この場所が宮の北端だったとあった。ここからは掘立柱建物跡と軒跡が見つかってるとあるけど、柵は施錠されてて中には入れなかった。

まぁいいかと表の県道に戻って坂を下って、来る時見かけてた「史跡近江大津宮錦織遺跡」に進んでみた。

まず第2地点は通過して、その先の第1地点に入ってみた。公園のような広場で、ここには内裏南門と回廊が発掘されて国の史跡になったそうだ。

広場の奥の方に並んだ柱跡は回廊から北に並んだ塀の跡だそうだ。宅地の間だからこんな部分部分でしか史跡指定できなかったんだね。

この第1地点は県道側の北が一段高くなってて石柱には「志賀皇宮跡」とあった。ここは石碑が並ぶだけだったけど、やっぱり高低差ある宮というのは意外だった。昔はもっと平らだったのかな?

そして県道を挟んで向かいにも史跡っぽいのが見えたけどそこは史跡指定されてない空き地なのかな。その先の裏は案内板が見えたので史跡っぽいけど(第3地点だったようだ)やっぱり一階分くらいの段差があって不思議に思えた。宅地の裏には山(森可成の築城で坂本に移る前の明智光秀がいた宇佐山城跡)が見えた。

少し戻って次はさっき通過した隣の第2地点。

ここは内裏正殿があったところだそうだ。10基の柱跡はその正殿の南東部分だそうだ。

ここはその奥に柵があって、覗いてみたらその先も空き地になってた。けどそれも史跡指定されてない更地のようだ。

南側にも宅地跡の空き地が隣り合ってた。いずれは広い史跡公園になるのだろうか。地域の住民は苦い思いをしてるかもとも思えた。

県道を挟んで西の向かいが第7地点。ここは閉鎖されてて中には入れなかった。隅にタヌキが覗いててかわいかった。

その北向いが第9地点。ここはちょこっと公園のようになっててベンチがあった。隅で倒れかけてる看板は犬のフン、ボール遊び、花火の禁止警告だった。

ここ第9と第7が、第2から県道を跨った内裏正殿の西側の廂部分だそうで、ここの案内板には近隣の他の史跡指定地の地図が見やすく出てた。

ので、第9と第7の間の道を裏に進んで宅地の中の他の史跡指定地に歩いてみた。

ら、

すぐ裏の第5地点は未舗装の駐車場で案内板も立ってなかった。。さっきの地図では間違えて無いと思うけど、史跡指定地だったら駐車場ってことないよなぁ、、

それと第5の斜め奥の第6地点も何もないただの更地だった。措定されてる筈の更地とそうじゃない更地の差もよくわからなかった。

他にも第3とか第1より南の第8や東の第4とかは見てなかったけど、もういいかなとこれで県道に戻った。(県道に出る前にもう一度第9の地図を見て確認した。間違えてなかった、、)

駐車場に戻る途中で横道の先にさっきの第5地点の駐車場の裏が見えた。ここは道が一段低くなってて第5地点のあたりは方向からすると低い筈なのに盛り上がってた。なんかボコボコの地形の史跡地域だった。へーんなの。

この日の日誌→

タグ:観:史 観:庁 観:園 楽:歩

宇陀市室生三本松の165号沿いにある道の駅。

宇陀市室生三本松の165号沿いにある道の駅。

名張市希央台の日帰り温泉「癒しの里 名張の湯」館前にある産直店。

名張市希央台の日帰り温泉「癒しの里 名張の湯」館前にある産直店。

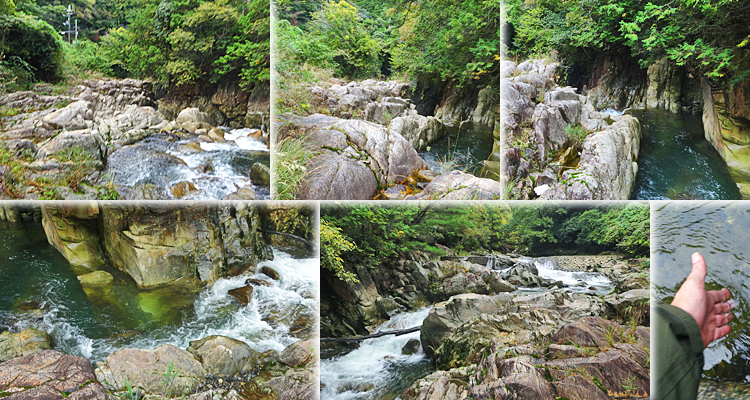

大津市大石東町滝の422号沿いの信楽川にある滝。

大津市大石東町滝の422号沿いの信楽川にある滝。

大津市神宮町にある神社。

大津市神宮町にある神社。

大津市錦織にある史跡「近江大津宮」があった地域の観光駐車場。

大津市錦織にある史跡「近江大津宮」があった地域の観光駐車場。

大津市下阪本の旧国道の県道沿いにある城跡公園。

大津市下阪本の旧国道の県道沿いにある城跡公園。

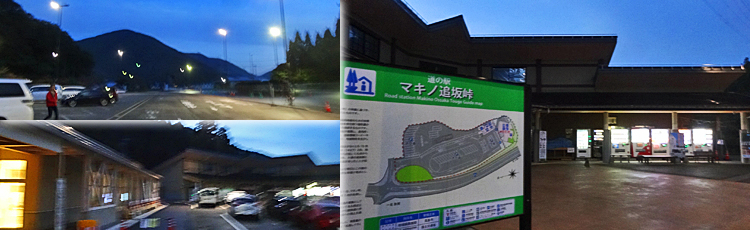

高島市マキノ町中庄の琵琶湖湖北の岸にある中庄浜の北側で、「中庄浜」バス停前にトイレと車数台停められそうなスペースがあったので、湖を眺めようと停めて降りてみた。

高島市マキノ町中庄の琵琶湖湖北の岸にある中庄浜の北側で、「中庄浜」バス停前にトイレと車数台停められそうなスペースがあったので、湖を眺めようと停めて降りてみた。

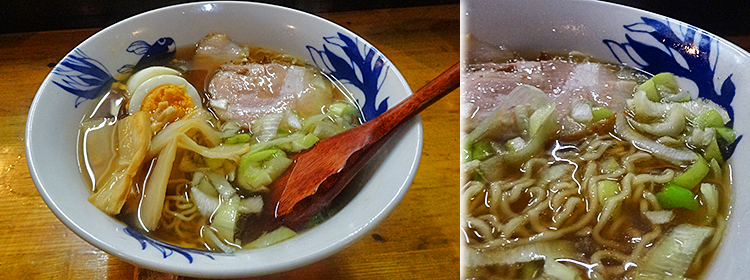

高山市上岡本にある食事処。

高山市上岡本にある食事処。

富岡市七日市の国道沿いの群馬県立富岡高等学校内にある史跡。

富岡市七日市の国道沿いの群馬県立富岡高等学校内にある史跡。

なんかどうも学校の敷地内というのが落ち着かなく、そし案内がなかったのもあって、割とあっさり歩いただけの寄り道になった。

なんかどうも学校の敷地内というのが落ち着かなく、そし案内がなかったのもあって、割とあっさり歩いただけの寄り道になった。