いわき市平旧城跡にある城跡。って住所そのものだね。

いわき市平旧城跡にある城跡。って住所そのものだね。

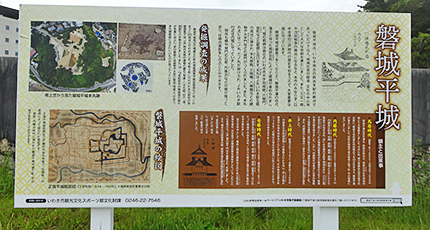

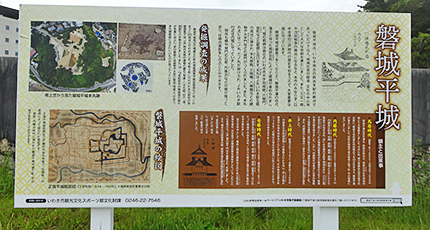

城跡はJRいわき駅の立体になった北口の度真ん前の丘で、駅前ロータリーには、丁寧な「磐城平城」の案内パネルと「磐城平城下の図」という地図パネルがあり、やや城チックな感じになっていた。

いやはや、いわき市って城のイメージが無くて最近まで全然気づかなかったけど、この平城は家康の家臣の鳥居忠政が築いた城で、幕末には幕府家老を務めて襲撃された安藤信正が城主だったりして、その悔しさから戊辰戦争ではかなり粘って激戦が続いた城だそうで(案内には簡単に落城したような書かれ方してるけど)白河や棚倉が陥落してもしばらく奮戦したそうだ。

さて、案内地図見て早速城跡に歩こうかと思ったけど、それより先にトイレに行きたかったので平駅に歩いてみた。

広い渡り廊下からは停車してる常磐線普通車の車両と、その後ろに端のホームに入ってくる一両だけの磐越東線が見えた。

そしてトイレは改札の中にしかなかった、、ので、スイカで入場(これって初乗り分取られるのかな)して済ませた。吊りトマトの写真が印象的な駅だった。

そしてまた駅前に出て、目の前の丘の城跡に歩いた。

工事してたのは堀の溝から続く法面で、その堀の先の上が本丸で八連櫓(戊辰戦争で焼失)というのがあったようだ。

横から登る坂道があったのでそっちに進んだ。結構な急坂だった。

坂の途中には工事用車両の入口ゲートがあった。「城下の図」によればここらが中仕切門跡。(いずれはここが城跡公園の駐車場になるようだ)

そのゲートの先の駐車場は旅館のもので、急坂を登り切る手前に石垣が見えた。この石垣がこの城跡唯一の現存物だそうで、これから整備して積み直すのか番号が降られてた。ここには埋門と塗師櫓という櫓があったそうだ。

坂を登りきると上も旅館の駐車場。本丸跡は旅館と宅地に埋もれていた。まわる形で細道から本丸の奧方向に進むと工事中の長い塀が立ってて「磐城平城しろあと公園を整備中です」と案内があった。えーこれから整備するトコなのー。整備期間は令和八年の2月末までになってた。。

入口は開いてたけど当然入っちゃダメだよな。っていうか、入ってもしょうがないし。まぁ仕方ない、戊辰戦争の経緯が細かく書かれるような資料館ができますようにと祈りつつ通過した。

少し進むと少しこんもりした森に石垣が見えた。閉鎖された石段があって土塁の跡かな?と思えたけど案内もなくよくわかんなかった。けど、「城下の図」だと鈎字の中門櫓の端になるので、中門から隅図櫓までの土塀の土塁跡と考えてよさそうだ。内側に石垣はなかったんだろうけどね。

その脇に丹後沢公園の裏口があったので折れてみたら、深い堀跡の池に下る木道の階段が組まれてた。

中段の公園広場は通過して、下りきってみたら堀の池の脇の道はロープで閉鎖されてた。。えー。注意書きには「倒木などの危険性」とあった。そんなん無視して通っても平気そうだったけどヤメといた。仕方ない。戻るか。と、降りてきたばかりの段をまた登った。

そして中段の公園広場。曲輪っぽい感じだけどここも「城下の図」だと水堀になってる。高さの違う水堀が並んでた?

新設のトイレと瓦屋根の東屋があって井戸跡っぽいのもあったけど何の説明もなかった。まぁ堀に井戸はないよな。

公園対岸の坂道を上ってみた。ここも結構急坂で、途中に案内が立ってるかと思ってはりきったけど、公園のペットやゴミの注意書きだった。。

公民館の脇から宅地に抜けて駅方向に折り返した。全然普通の宅地だけど、ここらが大手外曲輪。先の下り坂口の桜の木の下に「旧平城 大手門界隈」とあった。やーっと城跡の標柱があった。ここに大手門があったというわけではないけど、旧平城という標示で少しほっとした。ここは坂の口の向かいに鐘楼があったらしい。

坂に下らずに横道を折れれば追手門跡から大手曲輪を経てさっきの中門跡、まぁ普通に宅地なのでそっちには戻らずに坂を下った。

この坂道も急でなかなか城跡チック。天気よくて気分良く坂を下った。「急傾斜地崩壊危険区域」という案内が立ってて「がけ崩れ防災の心得」を喚起してた。

坂を下ると駅の裏側。目の前の病院から駅まで水堀だったようだ。左手に本丸の丘が見えて、この端に天守代わりの三階櫓が建ってたようだ。丁度常磐線が到着したトコで、三階櫓が残ってれば車窓からもよく見えただろうなと思えた。もっとも、三階といっても屋根は二重であまりカッコいい櫓ではなったみたいだけど。(でも調べたら、三階櫓のあった部分は駅開設時に開削されたそうで、実際は線路くらいまで伸びてた丘の上だったらしい)

そして車で来た道を歩いて本丸三階櫓下の坂を上った。工事で信号のある片側相互通行で狭くなってたけど車も少なく怖くなかったけど、やたらあちこちに「土砂災害警戒地域」というのが立ってて、不安な道だった。っていうか、よく地震で崩れなかったもんだ。

そして北口ロータリーに戻った。ゆっくりたっぷり歩いたつもりだったけど、45分程度の散歩だった。途中から晴れて良かった。今回の連休はずっと天気悪かったから、こんなのんびり城歩きできるとは思ってなかったので嬉しかった。

駅前に飾りで再現された土塀とか、確認でもう一度「城下の図」とか見直しつつ、エレベーターで高架下の駐車場に下りた。(坂のぼらずに駐車場に行ける道があったらいいのになぁ)

整備が完了したらまたいつか再訪したいなと思った。

この日の日誌→

タグ:観:城 観:石 観:池 観:園 観:鉄 楽:歩

高山市上岡本にある食事処。

高山市上岡本にある食事処。

富岡市七日市の国道沿いの群馬県立富岡高等学校内にある史跡。

富岡市七日市の国道沿いの群馬県立富岡高等学校内にある史跡。

なんかどうも学校の敷地内というのが落ち着かなく、そし案内がなかったのもあって、割とあっさり歩いただけの寄り道になった。

なんかどうも学校の敷地内というのが落ち着かなく、そし案内がなかったのもあって、割とあっさり歩いただけの寄り道になった。 上里町七本木の県道沿いにある饂飩店。

上里町七本木の県道沿いにある饂飩店。 さてまだ昼過ぎで混んでそうな時間だったけど、車はすんなり停められて券売機の前で悩む前の客に先を譲られたりして少し焦って、秋メニューの「近江牛のあぶらかす汁うどん」にしてみた。

さてまだ昼過ぎで混んでそうな時間だったけど、車はすんなり停められて券売機の前で悩む前の客に先を譲られたりして少し焦って、秋メニューの「近江牛のあぶらかす汁うどん」にしてみた。

香取市佐原の県道沿いにある鰻屋。

香取市佐原の県道沿いにある鰻屋。 ら、

ら、

茨城町下石崎の涸沼北岸にある湿地保全啓発施設。

茨城町下石崎の涸沼北岸にある湿地保全啓発施設。

日立市東町の6号日立バイパス沿いにある休憩用駐車場。

日立市東町の6号日立バイパス沿いにある休憩用駐車場。

いわき市平旧城跡にある城跡。って住所そのものだね。

いわき市平旧城跡にある城跡。って住所そのものだね。

猪苗代町字堅田五百苅の115号沿いにある道の駅。

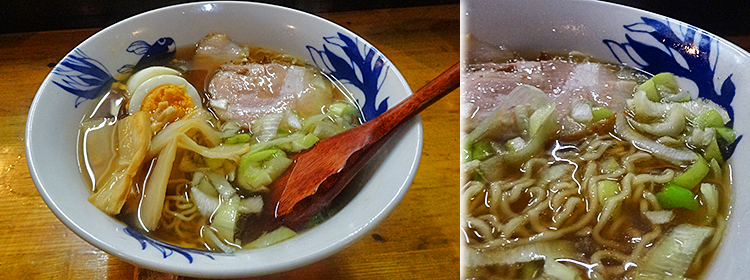

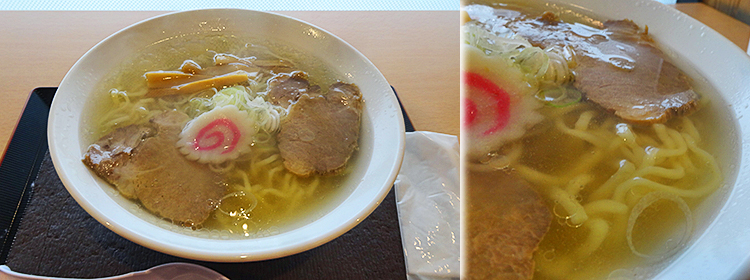

猪苗代町字堅田五百苅の115号沿いにある道の駅。 んー、朝はパンをちょこっと食べただけで半端な腹心地。でもここ最近普段は食事少量に抑えてるから全然平気だったんだけど、朝からラーメン食べれる道の駅っていいなと思ったのと、メニューの文言を読むと「福島県ラーメン総選挙」で二年連続一位で殿堂入りした喜多方の「喜一」という店のオーナーがプロデュースしたラーメンだそうなので、これは食べてこうかなーって気になった。

んー、朝はパンをちょこっと食べただけで半端な腹心地。でもここ最近普段は食事少量に抑えてるから全然平気だったんだけど、朝からラーメン食べれる道の駅っていいなと思ったのと、メニューの文言を読むと「福島県ラーメン総選挙」で二年連続一位で殿堂入りした喜多方の「喜一」という店のオーナーがプロデュースしたラーメンだそうなので、これは食べてこうかなーって気になった。

湯川村佐野目の49号沿いにある道の駅。

湯川村佐野目の49号沿いにある道の駅。 しかも覗くと番号で選ぶ型の自販機の棚は空きが多く一瞬焦ったけど、目的のヨーグルトはかろうじて一列だけで販売してて、ホッとした。

しかも覗くと番号で選ぶ型の自販機の棚は空きが多く一瞬焦ったけど、目的のヨーグルトはかろうじて一列だけで販売してて、ホッとした。

新発田市横岡の7号沿いにある道の駅。

新発田市横岡の7号沿いにある道の駅。