高知市浦戸にある水族館。

高知市浦戸にある水族館。

まえにバスで来たことがあったトコなので二度目だけど点景は初。

めちゃくちゃ気に入ってて、自分の中でパッと思い浮かぶ水族館の中では一番かもってくらい。

今回はすぐ近くの種崎での集合時間に余裕があったので来てみた。

場所は桂浜。言わずもがなの高知の有名な観光スポット海岸だけど、海岸はどうでもよく、龍馬像も見ずに真っすぐここに歩いた。

で、入館。

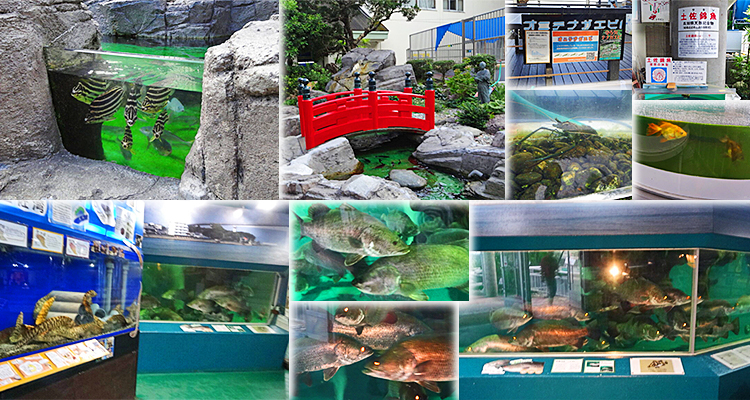

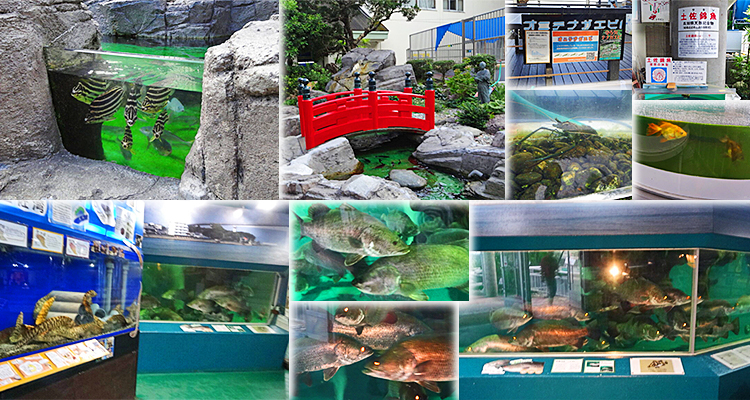

入ると磯のような池の水槽が横から見えて、横縞々のカゴカキダイがみんなこっちを向いていた。あ、ここもエサやりできるんだっけ。。ごめん、お目当ては君らじゃないんだ。と、アキバで手を振るメイドさんを無視するかのようにスルー。

はりまや橋を横目に進むと高校から寄贈された「オニテナガエビ」とか天然記念物の「土佐錦魚」という金魚とかチラチラ見つつ館内に進んだ。

高知らしくまずは「ウツボ」の水槽で始まりつつ、注目はその奥の「アカメ」。これは高知と宮崎にしかいない河口から近海に棲む大型の魚。自分は釣りキチ三平で読んで興味持ってた。

ここには照らす用のライトが置かれてて、水槽を照らすとアカメの目が赤く光るのが見れる。すごい。前回来た時はこのアカメが目的だった。水族館ではわりといろんなトコで見かけてるけど、大型のアカメがこんな多数で泳ぐのが見れるのはここだけだし照らすライトも他にはない。大満足である。

けど、

今回の目的は別で、ここまでは前座。

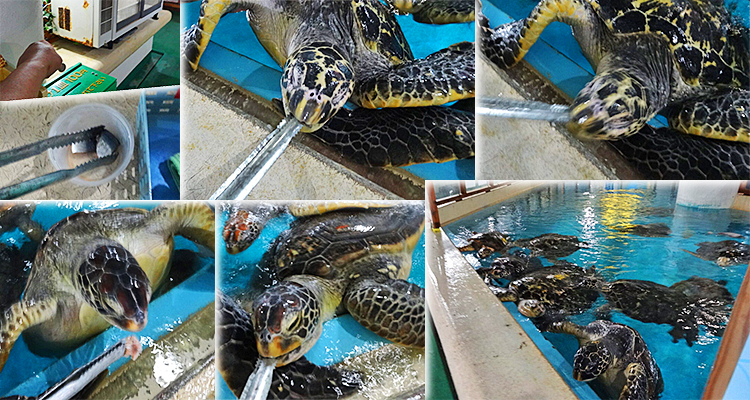

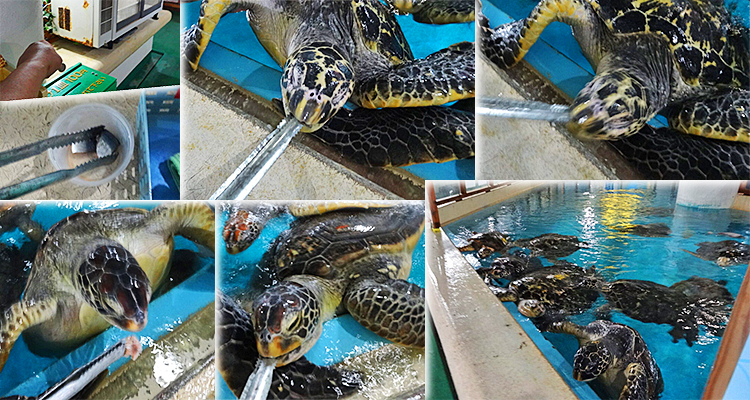

その前にあるウミガメの大きな水槽がここで一番のお気に入り。

100円投函してエサの魚の切り身のケースを手にすると、トングでそのエサをウミガメにあげられるというアトラクション!

ウミガメの反応もよく集まってきてパクっと食べるんだけど、トングの先ごと食べてなかなか放してくれないどころか引っ張って持っていこうとするから力比べができるというサービス。ウミガメつえー。こんなパワーを感じられる水族館はここだけじゃないかな。二度目でも沸く沸く。

2つなんかすぐなくなるので+2セットほどおかわり。

トングの先に出すように挟んであげたらうまく魚だけ食べるかなと思って試してみた。ら、 魚じゃなくてトングをパクリ。。 アホか。それでもまた離さない。餌付けないでトング向けてもやっぱりパクリ。。なんだろ、エサよりトングで引っ張りっこしたいだけなのかも。こっちもそうなんだけどねー。ってわけでしばらく亀と遊んだ。かわいいなぁ。

いつまでもやっててもキリがないので一応魚が無くなったトコでおわりにした。

あとは一応折角だからひと回り。オマケと言っては申し訳ないくらい他にも面白い魚がいて、「黄金のイサキ」という2万匹に1匹という割合の黄変種のイサキだそうだ。アルビノとは違うのね(アルビノよりも確率低いらしい)。。見ると黄色一色ではなく半身白の熱帯魚のような綺麗な魚だった。へええ。

他にもフグだらけの水槽とかカワハギだらけの(おいしそうな)水槽とか、チンアナゴもあったし、「モンハナシャコ」は凄くきれいだった。「パンダウナギ」はパンダというよりエレキングっぽかくてかわいかった。

大きな「オヤニラミ」もいて、オヤニラミは小型のしか見たこと無かったので珍しかったけど、なんかブルーギルみたいに見えてかわいくなかった。

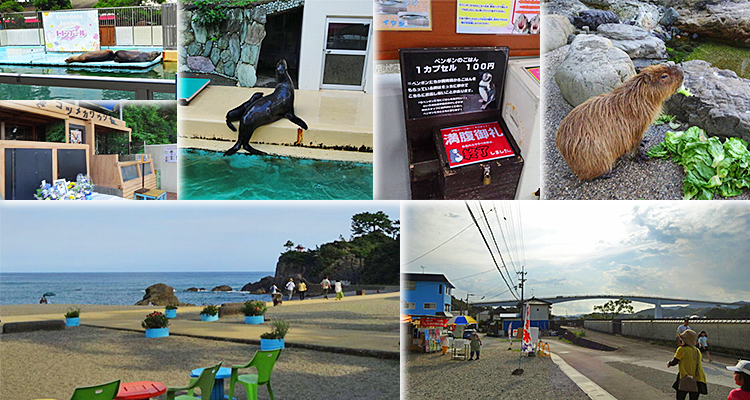

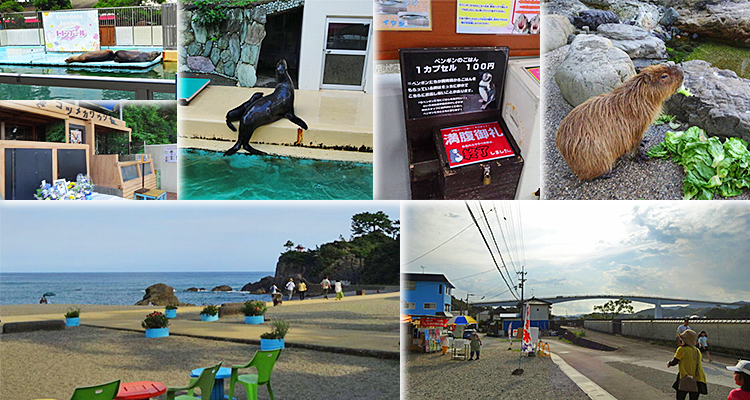

そして外に出ると、前回は出てなかったトドやアシカの親子がいた。トドはぐでーっとしてたけどアシカの親子は活発だった。

前は元気だったコメツキカワウソはそういえば先週訃報のニュース見たっけ。献花があった。

ペンギンのエサやりは終了してて、物欲しげな目で見つめられてしまった。。

そして前回エサやりしたカピパラは、、食事中だった。

4000円するここのキャラのTシャツは少し迷ったけどやっぱり今回も買わずに館を出た。

一応目の前の桂浜は観光客多いなぁーと眺めるだけは眺めて駐車場に戻った。

駐車場は舗装された広いのが400円だけど、裏の方に未舗装の200円というのもあってそっちに停めてた。来た時には駐車場前の売店のおばちゃんに「何か買ってってー」と言われ「帰りねー」とか返してたけど、結局帰りも他の何も買わない人たちに紛れて車に戻っちゃった。ごめんね。

この日の日誌→

タグ:動:魚 動:虫 動:獣 観:館 観:然 楽:験 景:浜

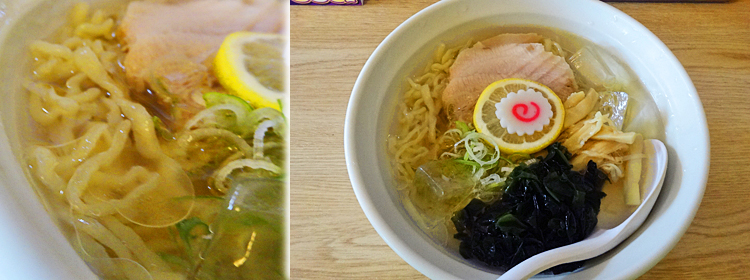

結城市北南茂呂の県道沿いにあるラーメン店。

結城市北南茂呂の県道沿いにあるラーメン店。

高知市吸江の高知港前にある山の頂上付近にある公園。

高知市吸江の高知港前にある山の頂上付近にある公園。

高知市種崎にある公園。

高知市種崎にある公園。

高知市浦戸にある水族館。

高知市浦戸にある水族館。

利根郡昭和村森下の県道沿いにある道の駅。

利根郡昭和村森下の県道沿いにある道の駅。

利根郡昭和村貝野瀬にある展望所。

利根郡昭和村貝野瀬にある展望所。

端には「清水潤う西麓の台地」という石碑があって、畑が重なったマークの昭和村の表記があった。やっぱ畑と台地が見所なんだね。

端には「清水潤う西麓の台地」という石碑があって、畑が重なったマークの昭和村の表記があった。やっぱ畑と台地が見所なんだね。 前橋市富士見町赤城山の赤城山頂上にある湖。

前橋市富士見町赤城山の赤城山頂上にある湖。

前橋市三夜沢町にある神社。

前橋市三夜沢町にある神社。

館林市羽附旭町の354号沿いにある饂飩店。

館林市羽附旭町の354号沿いにある饂飩店。 開店してすぐの店はすいてて最初自分だけで悠々だった。「今日はすいてますね」と聞くと「混むときはものすごくて極端なんですよ」と少々元気ない様子の店主。マナーのないお客とか注意書きを読んでくれないお客の対応でくたびれちゃっているそうだ。ワンオペじゃたいへんだよね。特に今年は暑くてエアコンの効きが悪いとご不満のお客様が多いとか。「館林は日本有数の猛暑都市だからご理解いただきたい」と。まぁね。わるいのは夏の方だよね。ホント困る。

開店してすぐの店はすいてて最初自分だけで悠々だった。「今日はすいてますね」と聞くと「混むときはものすごくて極端なんですよ」と少々元気ない様子の店主。マナーのないお客とか注意書きを読んでくれないお客の対応でくたびれちゃっているそうだ。ワンオペじゃたいへんだよね。特に今年は暑くてエアコンの効きが悪いとご不満のお客様が多いとか。「館林は日本有数の猛暑都市だからご理解いただきたい」と。まぁね。わるいのは夏の方だよね。ホント困る。

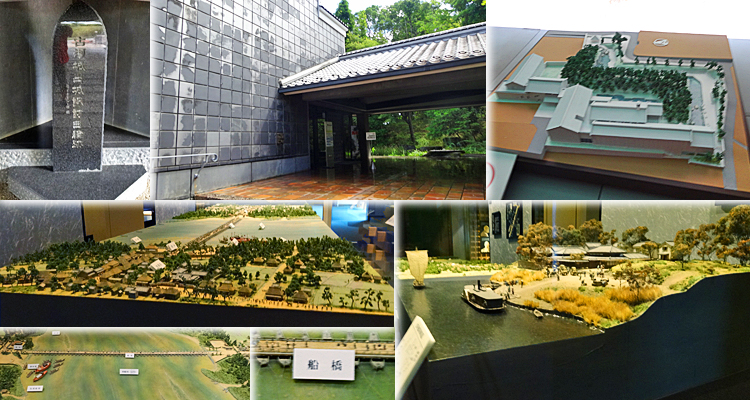

古河市中央町にある博物館。

古河市中央町にある博物館。

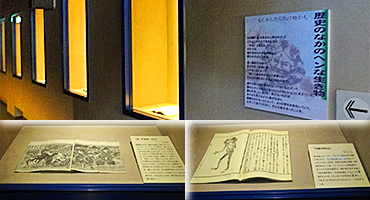

展示室の外の無料区間の奥に「歴史の中のヘンな生き物」という企画展があって、トイレがてら見てみたら、これが意外と面白くてゆっくり読んで回った。鵺とか河童とか、実際はあまり都合よくない聞こえのよくない成敗をしちゃったときに妖怪ってことにして美談にしたって事だろうけどね。

展示室の外の無料区間の奥に「歴史の中のヘンな生き物」という企画展があって、トイレがてら見てみたら、これが意外と面白くてゆっくり読んで回った。鵺とか河童とか、実際はあまり都合よくない聞こえのよくない成敗をしちゃったときに妖怪ってことにして美談にしたって事だろうけどね。