富岡市七日市の国道沿いの群馬県立富岡高等学校内にある史跡。

富岡市七日市の国道沿いの群馬県立富岡高等学校内にある史跡。

あまり通る事の無いバイパスじゃない方の町中の254号沿いで「七日市藩邸跡」と看板大きく出てたので咄嗟に寄ってみた。ら、もろ高校で、これ、入っちゃってよかったのかな?と一瞬怯んだけど特に何とも掲示されてなかったからいいかと停めて歩いた。

っていうか「七日市藩」というのは初めて聞く藩名、何か案内板くらいあるかなと思ったけど何もなくて不明のままその藩邸の屋敷のような建物を見て歩いた。

やっぱり案内も説明もなくこの屋敷が現存物なのか再築なのか何の建物かすらわからなかったけど、文化庁の有形文化財のプレートがあったので昔からの建物なんだろうと思った。

やっぱり中には入れず庭園から眺めるだけだった。

その庭園は手前に池があり、植木が多かった。

端の方に門があったので刈り込まれて迷路のようになった植木の道を通ってそっちにまわってみた。

途中で振り返って屋敷を見つつ、立派な屋根だなぁと思いつつ、その門からいったん外に出てみた。

この門もなかなか立派な瓦屋根だった。門の前とかに案内板でもないかなぁと期待したけど何もなかった。。

中に戻って北側を歩いた。国道側のこっちは土を盛ったのか元々の地形なのかこんもりとしてて、その中に立て札があったので見てみたけど、ガビガビに割れた読みづらい表面には七日市藩の案内ではなく「とよおか名木十選」というのがかろうじて読めた。どの木か分からなかったけど、この樫の木かな。

あとは「陸軍中野学校終焉之地」の碑と「聖駕駐蹕記念碑」というのが立ってた。(中野学校は諜報部育成の学校で戦時中疎開してきてて終戦とともに廃校になったそうだ。「聖駕駐蹕」というのは天皇陛下がいらした所という意味で、明治皇后や昭和天皇が富岡を訪れた時にここの御殿に泊まられたそうだ)

あとはまた生垣の道を歩いたり池を見たりしてまわって車に戻った。

なんかどうも学校の敷地内というのが落ち着かなく、そし案内がなかったのもあって、割とあっさり歩いただけの寄り道になった。

なんかどうも学校の敷地内というのが落ち着かなく、そし案内がなかったのもあって、割とあっさり歩いただけの寄り道になった。

ちなみに、帰ってから調べたところ、

この七日市藩というのは加賀の前田家の分家の藩で利家の五男の利孝が初代藩主で、陣屋はこの高校の敷地全体まんまだったそうだ。

明治の廃藩で建物は取り壊されたけど藩邸の御殿と門は残って現存しているってわけだ。江戸時代は火災もありこの御殿と中門は天保14年(1843)に建てられたものだそうで、他に大手門や裏門などがよそに移築されて残っているとか。

御殿は元々は東向きで玄関も右寄りにあったそうで、学校の校舎の建築や改築時に向きを変えたり改築したりしたそうだ。全部そのまんま残ってたら重要文化財だったろうね。

中門は一時よそに移築されたけどまたこの地の戻したそうで少し位置は違うらしい。大手門も戻せばいいのにーってわけにはいかないのかな。

ほかには庭園がわりと江戸時代の雰囲気をまま残しているそうで、庭園の端のこんもりした部分はやっぱり土塁で、御殿山と呼ばれる櫓台だったようだ。もっとも櫓はなかったけどね。(櫓があったら陣屋じゃなくて城になっちゃうからね)ここは表の国道側からまわって見とくべきだったと些後悔。

っていうか、城までではない陣屋だけの藩にも当然歴史あって、こういうふうに何気なく立ち寄って興味持てるというのも面白いね。

この日の日誌→

明和町田島の県道沿いにある梨直売所。

明和町田島の県道沿いにある梨直売所。 店の見た目もおもしろく、ブリキのビニールハウス?きれいなドラム缶?そんな感じで、正面一面のガラス窓の中にはいろんな品種の梨の写真とデータが並んでた。これ全種類ここで作って売ってるのかな?

店の見た目もおもしろく、ブリキのビニールハウス?きれいなドラム缶?そんな感じで、正面一面のガラス窓の中にはいろんな品種の梨の写真とデータが並んでた。これ全種類ここで作って売ってるのかな?

前橋市富士見町赤城山の県道沿いにある蕎麦料理店。

前橋市富士見町赤城山の県道沿いにある蕎麦料理店。

出てきたビールはハートランドビールだった。

出てきたビールはハートランドビールだった。

下仁田町白山の254号沿いに流れる鏑川の峡谷。

下仁田町白山の254号沿いに流れる鏑川の峡谷。

前橋市田口町の17号上武道路沿いにある道の駅。

前橋市田口町の17号上武道路沿いにある道の駅。 で、来てみたらなんとこの道の駅、日帰り湯がある道の駅だった。

で、来てみたらなんとこの道の駅、日帰り湯がある道の駅だった。

館林市緑町の354号沿いにあるラーメン店。

館林市緑町の354号沿いにあるラーメン店。 店内もやっぱレトロなんだけど、草臥れた感じもなく整ってて自然な感じ。いいねぇ。テーブル席は2つだけでメインは座敷になってて、厨房も広く客席と同じくらいあって、そういえば森田屋ってどこもこんな感じだったけ。(いや、他はテーブル席メインだったと思う)

店内もやっぱレトロなんだけど、草臥れた感じもなく整ってて自然な感じ。いいねぇ。テーブル席は2つだけでメインは座敷になってて、厨房も広く客席と同じくらいあって、そういえば森田屋ってどこもこんな感じだったけ。(いや、他はテーブル席メインだったと思う)

太田市寺井町の県道沿いにある焼きそば店。

太田市寺井町の県道沿いにある焼きそば店。

うん、やっぱりおいしい。

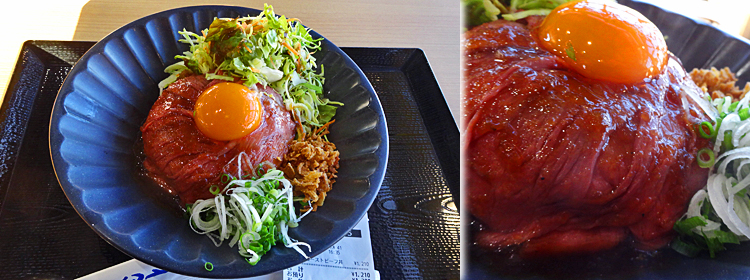

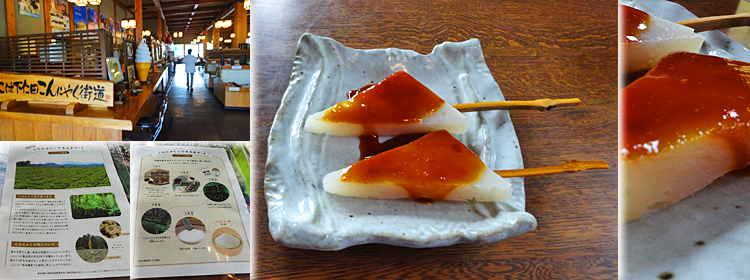

うん、やっぱりおいしい。 下仁田町東野牧の254号沿いにあるドライブイン。

下仁田町東野牧の254号沿いにあるドライブイン。

と、思いきや、その奥の「村民キッチン」という方は列もなくすいていた。?なぜゆえ?

と、思いきや、その奥の「村民キッチン」という方は列もなくすいていた。?なぜゆえ?