亘理町旧舘にある城跡公園。

亘理町旧舘にある城跡公園。

前の県道で看板見かけて気になって、一旦通過しつつ戻って道間違えてまた廻ったりしつつ城下町っぽさを味わってから城跡の坂を上って神社の駐車場(駐車場とも駐車禁止とも標記無かったけど)に停めて歩いてみた。

まず案内板には「亘理要害跡(臥牛城)」とありこの城の丘が牛が臥せた形なのでそう呼ばれたそうだ。亘理氏は涌谷に移って片倉氏が白石に移った後の慶長7年(1602)に伊達成実(政宗のいとこ?)が改修して城にして城下町も整備したそうだ。「要害」というのは一国一城令に対して「城じゃないよ」とすっとぼける伊達氏の方便らしい。実際は伊達だけじゃなくてよそも「館」と呼んだり「陣屋」とごまかしたりしてたようだけど、史跡としてそのままの呼び方で表記してるのは珍しい気がする。よそはみんな城跡っていってるよね。

さて、案内図を見るとこの丘丸々が本丸で曲輪は切られてなかったようだ。

目の前の道は廃城後に割ったようで、往時は道の先の牛の頭の部分が分かれてなく繋がってて、角の脇の部分に裏門と詰問があったそうだ。変な形。

亘理神社の参道の横を奥に進むと「御本丸」という標柱があり、案内板もあった。

明治元年(1868)九月、戊辰戦争に敗れた仙台藩と新政府軍との降伏式がこの地で行われたそうだ。

立ってた銅像は山形勝治先生という人。

「亘理神社の碑(伊達成実伝)」という案内もあった。その伊達成実は、伊達政宗の祖父の弟の長男だけど年は正宗の一つ下で母親は正宗の叔母だそうだ。複雑。政宗を兄と慕い伊達家に尽くし、武勇の誉れ高く戦で大活躍した人だそうで、(大河では三浦友和が演じたそうな)明治になって建てられた亘理神社に祀られその生涯を刻んだ碑が立てられたそうだ。

ってわけで亘理神社。お参りして奥に進んだ。本殿は飾りなどは無くシンプルだった。

奥には忠霊塔があり、日陰の足元には小さな紫の花がキレイだった。

その先に進むと、林の先は学校だった。。案内図では馬場とある部分。ちょっと堀ぽく割られてた。

そして「戊辰の碑」というのがあって、案内板も立ってた。「戊辰戦争と亘理」として仙台藩の戦いが書かれてた。敗戦後に領地を失った亘理伊達家が北海道に渡って開拓したのが伊達市だそうだ。あー道の駅の伊達氏の屋敷に行ったなぁ(→)あそこね。

っていうか、鳥がケンケン鳴いてて、キジでもいるのかと思ったけど声が上だったので見上げたらシラサギで、木の上がコロニーだらけだった。

城の南側の丘の下には公園が見えた。内堀跡が「旧舘公園」という公園になってるようだ。一応池があって内堀っぽくしてた。

土塁っぽくも思える段の髙めの南側から神社に戻った。

っていうか、頭上のサギ密度が濃くてフンでも落ちてこないかと不安だった。巣の手前では静止したように飛ぶサギにも驚いた。

巣のコロニーの木は一つ二つではなく森全体が巣でサギの城だった。

眺めつつ北側の神社脇にも歩いてみた。

県道側のこっちに大所門というのがあったようだけど、急な崖になってるのでこっちが正面ということはなさそうだった。

県道から6号までは大きな沼があったらしいし。

サギを見上げつつ参道を進んで駐車場に戻った。

その駐車場の前からも県道側を見下ろしてみた。

県道から見えて気になった「亘理要害跡(臥牛城)」の標柱が見下ろせた。

ちょこっと八重桜が咲き残ってた。時季があってたらきれいだったかもね。

思ったよりゆっくり歩けてゆっくり楽しめた。戊辰戦争の話もあって興味深い城跡に寄れてよかった。

この日の日誌→

タグ:観:城 観:園 観:宮 観:石 動:鳥

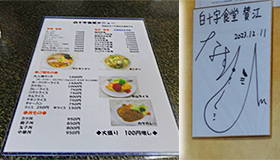

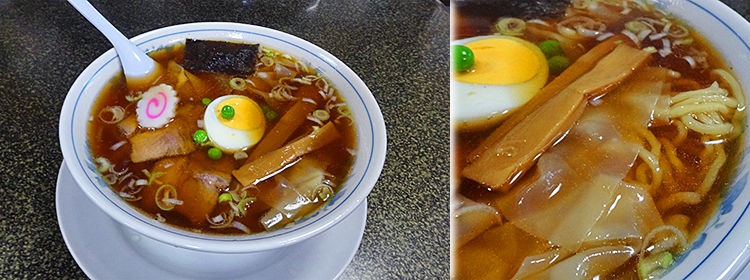

白河市愛宕町にあるラーメン食堂。

白河市愛宕町にあるラーメン食堂。 昭和の雰囲気の店内のテーブル席に着いて、メニューを見ると、カレーやオムライスやハンバーグに丼物も揃った食堂で、ラーメンに特化したわけではない店だったけど、食べたいのはラーメン。ワンタンメンがあったからそれにした。

昭和の雰囲気の店内のテーブル席に着いて、メニューを見ると、カレーやオムライスやハンバーグに丼物も揃った食堂で、ラーメンに特化したわけではない店だったけど、食べたいのはラーメン。ワンタンメンがあったからそれにした。

国見町藤田日渡二の4号沿いにある道の駅。

国見町藤田日渡二の4号沿いにある道の駅。

さて、おやつやらで楽しんだけど、やっぱ眠気スッキリ飛んだわけでもないので車に戻って仮眠。丁度雨降ってきちゃってた。

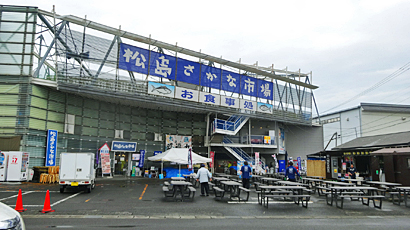

さて、おやつやらで楽しんだけど、やっぱ眠気スッキリ飛んだわけでもないので車に戻って仮眠。丁度雨降ってきちゃってた。 松島町松島普賢堂にある海鮮物産市場。

松島町松島普賢堂にある海鮮物産市場。

涌谷町涌谷下町にある城跡公園。

涌谷町涌谷下町にある城跡公園。

大崎市岩出山池月下宮苗代目の47号沿いにある道の駅。

大崎市岩出山池月下宮苗代目の47号沿いにある道の駅。

登米市迫町佐沼内町にある城跡公園。

登米市迫町佐沼内町にある城跡公園。

登米市迫町佐沼西佐沼の398号沿いにある小さな神社。

登米市迫町佐沼西佐沼の398号沿いにある小さな神社。

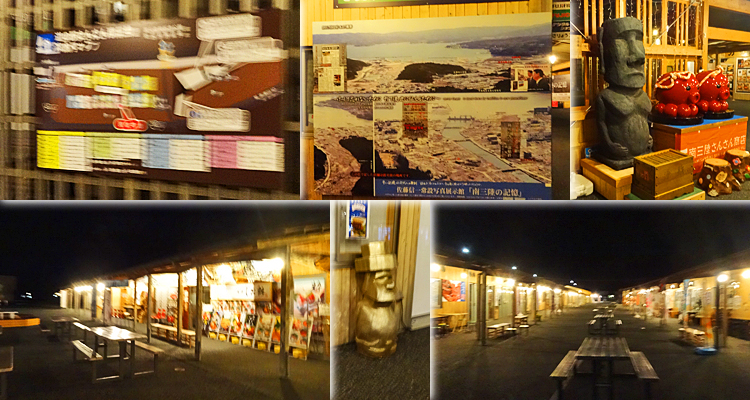

南三陸町志津川五日町の398号沿いにある道の駅。

南三陸町志津川五日町の398号沿いにある道の駅。

大崎市古川小野中蝦沢にある和食店。

大崎市古川小野中蝦沢にある和食店。 他に客いなかったから悠々だったけど、席は個室で洒落ていた。こんな時間でよかった。

他に客いなかったから悠々だったけど、席は個室で洒落ていた。こんな時間でよかった。

亘理町旧舘にある城跡公園。

亘理町旧舘にある城跡公園。