下仁田町白山の254号沿いに流れる鏑川の峡谷。

下仁田町白山の254号沿いに流れる鏑川の峡谷。

254号を通るたびに魚が跳ねる絵のついた案内板が気になってたスポット。

道路からは覗けない深そうな峡谷だから、かなり下って登って戻らなきゃいけないのかなぁと思ってたけど、道の駅の観光案内で聞いたら「駐車場は国道から下った所なのでそんなに歩かないですよ」というので、来てみた。ら、たしかに下る脇道の先が駐車場になってた。谷の下ではなくて中間くらいだから少しは上り下りがありそうだけど、まぁ思ってたよりは全然イイかなと思って歩いてみた。

駐車場からチェーン柵の道があってすぐ先は急斜面の擬木階段になっていた。わぁ随分と急だなぁ、、と怯んだけど、そんなに深くなさそうだったから下った。建物二階分くらいかな、急で段が高めだったけど急な分すぐ下りれた。

でも下りたトコから川は見えず、その前にあった岩の先らしく、岩には登りやすそうな段が彫られていた。

横の上には眺めよさそうな建物があった。店かな?あそこから眺めるのが一番に思えた。(店ではなくて工業会社のようだ)

岩の段はしっかりしてたし幅が浅く登りやすかった。そして岩の上も歩きやすかった。昔この上に茶屋があったそうだけど、よくこんなトコにと思えた。そんな店の跡っぽいトコから峡谷の川が覗けた。ホントに岩の合間の峡谷で細かい滝のように飛沫上げて流れていた。

岩の上はもっと先まで歩きやすく進めた。ところどころ川を覗きつつも、びびりーな僕はあまり身を乗り出さないようにしながらサラッと覗いた。

瀞場の淵になってるトコもあって底まで覗けるきれいな水だった。魚影は確認できなかったのが残念。

先の方はまだまだ岩に挟まれた峡谷が続いていて岩の上を辿って進んだ。

岩の橋の方で下りはじめると猫耳のようなような二つの山が見えた。妙義山かと思ったけど全然方向違った。右には上の道254号も見えた。ってことはあっちからも見えるのか。歩行者だったら覗けるのかな。

この先下れば川まで下れたけど、足ポチャする気もないし、また登って戻るのたるいので手前から眺めるだけで満足した。

なんか写真だと涼し気で歩きまわりたい気にもなりそうなもんだけど、風もなくて全然蒸し暑くて、ほどほどで車に戻りたかった。。

(じつは川まで降りて振り返って見上げた岩間の峡谷がいい感じだったっぽい)

シオカラトンボを見つつ階段を登ると、足元にでっかいバッタもいた。飛び跳ねると驚くよ。

でも急な段なのでバッタも観察しながら一段一段ゆっくり登った。

この日の日誌→

本庄市銀座の県道沿いにある文化遺産建築物。

本庄市銀座の県道沿いにある文化遺産建築物。

まぁそんな感じでひとまわり見て休憩。

まぁそんな感じでひとまわり見て休憩。 本庄市諏訪町の17号沿いにある食堂。

本庄市諏訪町の17号沿いにある食堂。

そしてサービスドリンクはカキ氷も選べるようで、少し迷ったけど、アイスティーにしといた。

そしてサービスドリンクはカキ氷も選べるようで、少し迷ったけど、アイスティーにしといた。 つくば市小和田の125号沿いにある食堂。

つくば市小和田の125号沿いにある食堂。

柏市箕輪新田の県道沿いにある道の駅。

柏市箕輪新田の県道沿いにある道の駅。

ってわけでゆっくりして車に戻った。今日はここ以外は特に何も考えてなかったのもあってこんな近所で45分も休憩してた。たまにはというかこれからはこのくらいの余裕ある行程もありだよなと思えた。蒸し暑くなければ手賀沼に歩いてもいいくらいの気分だった。

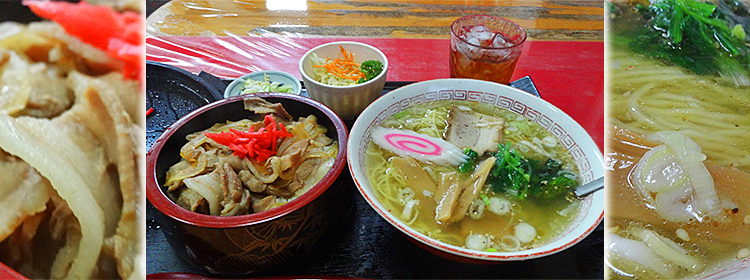

ってわけでゆっくりして車に戻った。今日はここ以外は特に何も考えてなかったのもあってこんな近所で45分も休憩してた。たまにはというかこれからはこのくらいの余裕ある行程もありだよなと思えた。蒸し暑くなければ手賀沼に歩いてもいいくらいの気分だった。 結城市北南茂呂の県道沿いにあるラーメン店。

結城市北南茂呂の県道沿いにあるラーメン店。

印西市滝の県道沿いにあるラーメン食堂。

印西市滝の県道沿いにあるラーメン食堂。 で、今日は車が一台も停まってなかったので安心して寄った。

で、今日は車が一台も停まってなかったので安心して寄った。

成田市北須賀の464号沿いにある中華食堂。

成田市北須賀の464号沿いにある中華食堂。

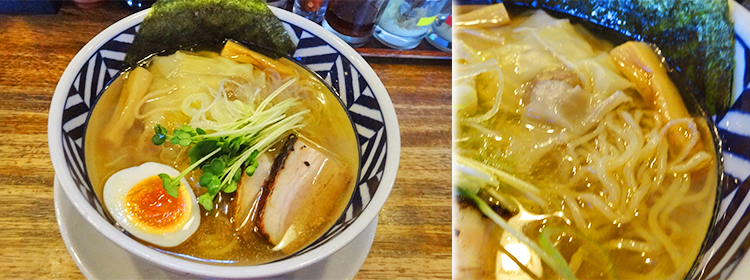

柏市大青田の16号沿いにあるラーメン店。

柏市大青田の16号沿いにあるラーメン店。 洒落た山小屋喫茶風な店内で席についてメニューを見ると、やっぱり野田醤油とは書かれていなかった。。野田醬油じゃウリにはならんかったのかね。

洒落た山小屋喫茶風な店内で席についてメニューを見ると、やっぱり野田醤油とは書かれていなかった。。野田醬油じゃウリにはならんかったのかね。

船橋市二和東にあるラーメン店。

船橋市二和東にあるラーメン店。