根室市納沙布にある岬。車で行ける日本最東端。

根室市納沙布にある岬。車で行ける日本最東端。

ここに来たのはこれで三度目かなと思ったけど二度目だった。(前回来た根室は市街までで折り返して霧多布岬にまわってた)

前に来たのは99年、25年も経つんだねぇ。

納沙布岬灯台は本土最東端の灯台。案内板には「一番早く朝日が昇る」ところとあった。明治5年(1872)に北海道で最初に設置された灯台で、現在のものは昭和5年(1930)に改築されたものだそうだ。

標柱には「北海道灯台発祥の地」とあった。

灯台はさておき、その先の海の眺めが目的。まず西に正に沈まんとしてる夕日が海上ぎりぎりの雲の上で輝いていた。いい眺め。

カモメも波の上を飛んで黄昏に身を染めていた。

西側の海を少し北に目を逸らすと平べったーい水晶島が横たわっていた。そう、ここは北方領土の歯舞諸島が見渡せる場所。国後島は大きいから知床からずっと見えてるけど歯舞の島々はここまで来なきゃ見えないからね。

日が沈むまでのしばらくこの灯台の下で眺めてようと思ってたけど、風が冷たくてあまり長居できずにネを上げて引き返した。

といいつつ、東側にまわって、まず振り返った根室半島、家がたくさんあるだけで平らは平らな丘の半島。なので島側からも同じように平らな島のように見えてる事だろうね。

そして北東の方にまた平たい島が重なって見えた。左手前が萌茂尻島、奥が秋勇留島。たいらだねぇ。

ズームで拡大してみた。やっぱり平らだねぇ。歯舞諸島の島々はどれもこんな感じで平たい。やっぱりこの根室半島と景色変わらないんじゃないかと思えた。

風が寒いのでこれで退散。と、車に戻って出発した。けど、少し手前なら風も緩いかもと思って、手前の土産店の前で停めてまた海を見てみた。

うん、こっちなら少しは楽かな。まだギリ夕日で灯台を照らしてて、その後ろの島々をゆっくり眺めた。

灯台の後ろにさっきの萌茂尻島、そこから左の北に勇留島、そして近くて長い水晶島が並んでいた。やっぱりどれも平らで見た目の面白い島ではないよね。

ズームしてみると、萌茂尻島の前から船が進んできてた。ロシアの漁船なのか監視船なのか船体黒くて威嚇して見えた。

萌茂尻島の左ずっと手前には岩礁のような島があって、それがオドケ島というらしい。っていうか、岩礁よりもその左手前の勇留島の岬の端の丸い岩がここらでは珍しく特徴的な形の球頭形でかわいらしかった。名前付いてないのかな?

そのオドケ島の真後ろ奥は別の島で春苅茂尻島だそうだ。

そして勇留島の左横手前に海に突き立った灯台があった。

これは貝殻島という引き潮の時だけ少し頭を出す岩礁の島だそうで、昭和12年に(もちろん日本が)作った灯台。確か近年、ロシアが旗を垂らして挑発行為と問題になってた場所。今は何もなかった。

ズームしながら左に流すと水晶島。

中間手前の海岸に建物が見えた。ズームを上げたら屋根まで見えた。こんな丘の下の浜だから民家じゃないよね。っていうか写真で見たらその横の丘の上に灯台みたいなのが見えた、こっちをズームアップするべきだった。。

更に左に流すと遠くに山が見えた。国後島の羅臼岳らしい。そっか一応ここから国後も見えるんだね。

で、日が落ちたら途端に更に冷えてきたのでもう無理と車に戻った。

とりあえず歯舞諸島がよくみえて満足。火事場泥棒の居座り強盗が実効支配しているのは面白くないけど、そういう話の通じない平和協定の結べない国が眼の前にあるという事実を実感して忘れないようにしたいと思う。

この日の日誌→

別海町尾岱沼の244号沿いにある道の駅。

別海町尾岱沼の244号沿いにある道の駅。

一応展望の後に北方領土の案内パネルをサーっと見た。

一応展望の後に北方領土の案内パネルをサーっと見た。 羅臼町本町の334号沿いにある道の駅。

羅臼町本町の334号沿いにある道の駅。

斜里町ウトロ西の334号沿いにある滝。

斜里町ウトロ西の334号沿いにある滝。

ってわけで、一番上は滝の中間やや下くらいの高さで真正面から滝が見えた。α波あびるならこっちだね。

ってわけで、一番上は滝の中間やや下くらいの高さで真正面から滝が見えた。α波あびるならこっちだね。

斜里町本町の道道沿いにある道の駅。

斜里町本町の道道沿いにある道の駅。

小清水町浜小清水の244号沿いにある自生の花咲く草丘の公園。

小清水町浜小清水の244号沿いにある自生の花咲く草丘の公園。

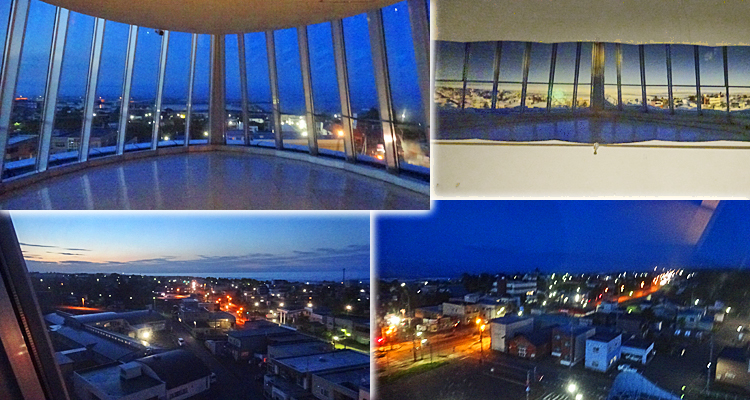

網走市南3条東の道道沿いにある道の駅。

網走市南3条東の道道沿いにある道の駅。 「みなと観光交流センター」というこの施設は、冬には流氷観光船の乗り場になるそうだ。

「みなと観光交流センター」というこの施設は、冬には流氷観光船の乗り場になるそうだ。

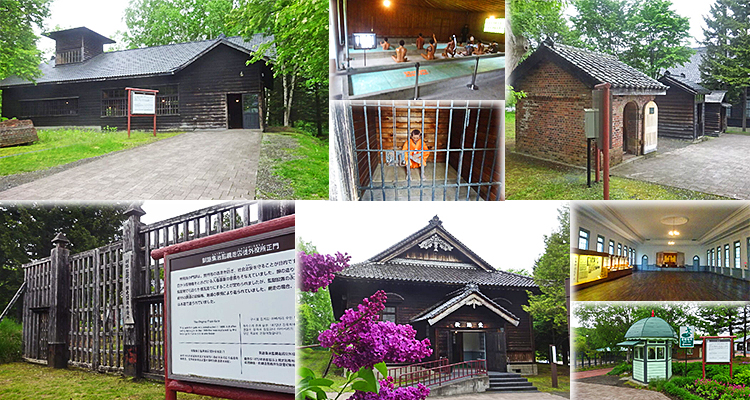

網走市呼人にある歴史博物館。

網走市呼人にある歴史博物館。

大空町女満別昭和の39号沿いにある道の駅。

大空町女満別昭和の39号沿いにある道の駅。

雄武町雄武の238号沿いにある道の駅。

雄武町雄武の238号沿いにある道の駅。 「いくらすじ子」という名前は直球だけど見た目ごちゃごちゃしたキャラの顔ハメがあったり、マンホールがあったり、大きな木のようなのはクリスマスツリーになるのかな?

「いくらすじ子」という名前は直球だけど見た目ごちゃごちゃしたキャラの顔ハメがあったり、マンホールがあったり、大きな木のようなのはクリスマスツリーになるのかな?