八戸市根城根城にある城跡公園。

八戸には何度も来てるけど正直この城は知らなかった。前に洲崎西のトークイベントで八戸市公民館に行った時にその横の八戸城跡を歩いてそれだけが城だと思ってたけど、近年職場の顧問が日本100名城巡りにハマってて宴会で話を聞いておススメされたのがこの城跡。へええ、自分は100名城とか気にしてなかったし、いつもドライブがてらで寄るだけなので意外と有名な城を知らないことが多いので、オススメされてて嬉しかったけど、しょうじき八戸に来るまで忘れてた。

さて、八戸市博物館の横に入口があって進んだら「旧八戸城東門」というのがあった。

さて、八戸市博物館の横に入口があって進んだら「旧八戸城東門」というのがあった。

ボランティアガイドさんの詰め所もあって3人くらい塀にパネルを吊るす作業をしてたけど、パネルを覗き込んで読んでても声をかけられることもなかった。

この門は八戸城の東門で安政6年(1857)に台風で倒れて家臣の門になってたものだそうだ。なんかきれいなので現存物という感じはしなかった。元々は根城のものを移したという伝承が、、ともあったけど、それはあやしい。

ほか、案内板やパネルを一通り見てから門をくぐった。

中は公園な雰囲気だったけどすぐに土堀の「堀跡」があって中世の城らしかった。

っていうかこっちに城の駐車場もあったんだ。博物館に停めちゃまずかったかな。。まぁガラガラだったからいいか。(こっちはバス用だそうで博物館前で正解だった)

公園を真っすぐ進むと、最初ツツジが咲いてたけど、もっと派手なハナモモも咲いてて、それより沢山の枝垂れ桜がいくらか咲き残ってて、葉も多いけど日も差してきていい感じだった。これは一週間早ければ可也きれいだっただろうなと思えた。

東禅寺跡というのを横目に進むとその先の広い堀っぽい所は「通路跡」、堀を埋めてつうろにしてたそうだ。ゴルフ場みたいな感じに見えた。

そしてまた堀。両脇にしだれ桜が並んでていい感じ。でもその先のモコモコの雲が気になった。

その先が一番広い広場。「中館」という曲輪でつまり二の丸かと思ったけど、そういう分類ではないようだ。

ここはその広場の真ん中に根城全体模型が立ってて本丸全体模型が寝ていた。城としては前の国道の向かいにこの中館よりも広い曲輪が二つあって堀が囲ってたそうだ。

中館を出たあたりの桜が一番綺麗だった。少し眺めまわってから堀を進んで「本丸」に歩いた。

堀は更に深く「木橋」で渡って、木の柱の塀の坂を上って「東門」をくぐった。あれ、また東門か。ああ、博物館の方は八戸城のだっけ。元々はあそこには門も橋も入り口も無かったのかも。

門の中に料金所。この本丸だけは有料で250円払った。安。

なんか縦長の竪穴式住居みたいなのがあって、あれ?城でもあり縄文遺跡でもある感じ?とか思ったけどそうでは無く、これが当時の納屋だったものの復元物だそうだ。

この根城は建武元年(1334)の築城で南北朝時代の奥州の南朝方の中心として南部師行が治めた城。北朝に敗れても城と根城南部は300年続きつつ、桃山時代には三戸南部の配下になり、江戸時代に遠野に移封されて廃城、その後に盛岡藩から分かれてできた八戸藩が入ったのが八戸城ということのようだ。

本丸を中に進むと再現された主殿の館があった。これが中世の城の姿なんだね。ちょっと立派な古民家くらいにしか見えないし、さっきの竪穴は遺跡に思えて一瞬ここは何なんだっけ?と分からなくなったりした。

建物に進むと、裏には上馬屋があって馬の像が立ってた。

そしてこの主殿は中にも入れた。

質素でしっかりした造りの館で、ここは来客との会見や儀式のときにだけ使われてたそうだ。

まず詰の間と茶の間には囲炉裏があって、控え室には武具があった。

角を曲がった二之間では「鎧で記念撮影」というのをやってて、どうぞどうぞ是非是非と声かけられて勧められたので「じゃあ兜だけ」と兜だけかぶって写真撮った。弱そうw鎧も全部ぜひぜひと勧められたけど他は太ってるからと遠慮した。「これはいつの時代の鎧なんですか?」と聞いたけど「くわしくはちょっと、、」と誤魔化された。

そして体験証明書というのをいただけた。やっぱはずかしかった。

奧に進むと広間は会議か宴会か料理を前にした武家が並んでた。

そしてやけに明るいトイレもあり、祈祷の間には祭壇のような飾りあり、廊下にあったこの主殿の模型はやけに屋根が高く見えた。本当は高かったのかな。

外に出て裏にまわると、本丸は建物以外も広く、そして主殿以外にも色々あった。

まず裏には長く並んだ中馬屋、四角い下馬屋は柱跡に木の杭だけで、隣りの建物はトイレだった。スッキリしたトコで裏の端から眺めてみたら、意外と川は離れてて見えず、間に宅地もあった。

西にまわると物見の跡があり、祭壇跡?とハテナのついたのがあってその横に西門があった。

西門の前には番所があった。柵から裏も覗けたけど西の沢という窪地は何もなかった。

そして裏から見る主殿もなんか堂々としててカッコよかった。枝垂桜がもう少し残ってればもっとよかったんだけどね。

その先には工房というのがあって、入口が(デブには)小さくて低いけど中にも入れた。外に案内板あったけど、入ったら音声ガイドが流れた。武具など色々製作修繕するところだったそうだ。

その前には常御殿というのが柱跡の杭と煉瓦で仕切られてた。当主が普段暮らす館だったそうだ。

野鍜治場というのだけは妙にしょぼくて適当に造ったような柱だった。井戸は覗いたらスズメが飛び出して驚いた。穴は無かった。

鍛冶工房というのが竪穴式では一番大きく少し深く、炉があった方は土壁になってて奥は木で風通しよくなってた。

屈んで入る所が多かったので板蔵という物置は入口広くて楽だった。

最後に奥御殿も柱跡の杭と煉瓦の仕切だけだった。ここは当主の家族が住んだ館。先祖の霊も祀られてたとか。

これで東門の前に出た。最初に見た納屋も中に入れたので屈んで入ってみた。二棟あったけどひとつでもういいやと門を出た。

なーんか見どころだらけで楽しすぎる城跡公園だった。けど、南部氏の抗争の歴史には疎くてピンと来てない部分も多く勿体なかったかも。そして広くてくたびれた。足も疲れてゆっくり歩いて戻りたかったけど、雨がパラついてきちゃったので急いで戻った。

最後に博物館も見て行くつもりだったけど、ちょっと疲れたからもういいやと一息ついたら出発した。

この日の日誌→

タグ:観:城 観:園 観:門 観:屋 観:建 観:橋 観:具 楽:験 楽:証 植:花

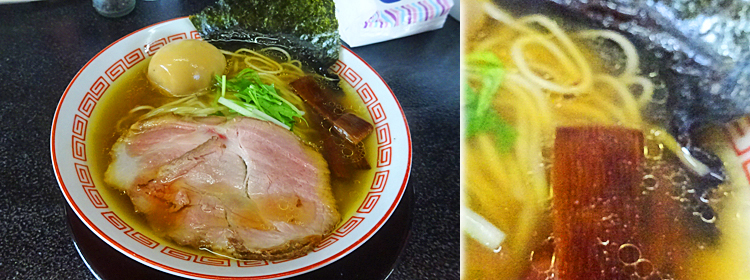

藤崎町榊和田にあるラーメン店。

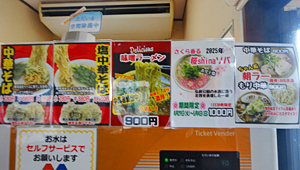

藤崎町榊和田にあるラーメン店。 店に入るとまず券売機。

店に入るとまず券売機。

十和田市深持深持山の県道にある休憩用駐車場。

十和田市深持深持山の県道にある休憩用駐車場。

さて、八戸市博物館の横に入口があって進んだら「旧八戸城東門」というのがあった。

さて、八戸市博物館の横に入口があって進んだら「旧八戸城東門」というのがあった。

これは全然まったく知らなかった。陸奥湊の有料駐車場で聞いて初めて知って来てみた。

これは全然まったく知らなかった。陸奥湊の有料駐車場で聞いて初めて知って来てみた。

八戸市湊町久保にある市営の市場。

八戸市湊町久保にある市営の市場。

青森市浪岡女鹿沢野尻の「道の駅なみおか」構内にある蕎麦店。

青森市浪岡女鹿沢野尻の「道の駅なみおか」構内にある蕎麦店。 日誌を振り返ると二回しか来てなかった。

日誌を振り返ると二回しか来てなかった。

少し待って登場。揚げ餃子だった。

少し待って登場。揚げ餃子だった。 三戸町川守田正浄寺の4号沿いにあるラーメン店。

三戸町川守田正浄寺の4号沿いにあるラーメン店。 店に入るとまず券売機。色々あって迷った。

店に入るとまず券売機。色々あって迷った。

おいらせ町染屋の45号沿いにある海鮮料理店。

おいらせ町染屋の45号沿いにある海鮮料理店。

その天王神社は車からよく見えて何か充分だったので寄らなくてもいいかなーって思ったけど「七戸城東門」というのもあって、城跡なら歩こうかと車を停めてみた次第。

その天王神社は車からよく見えて何か充分だったので寄らなくてもいいかなーって思ったけど「七戸城東門」というのもあって、城跡なら歩こうかと車を停めてみた次第。

最後に前の道から天王神社のツツジを眺めて、これで出発、、

最後に前の道から天王神社のツツジを眺めて、これで出発、、