前橋市富士見町赤城山の赤城大沼湖畔の小鳥ヶ島という半島にある神社。

最初は湖畔で湖でも眺めるだけのつもりで寄ってみた。ら、駐車場は思いのほか混んでて奥の奥の湖畔に近い端で停めたので、大沼を眺めるには楽だった。

そんな大沼は北側を横に眺める形。薄雲に隠れた西日がもやーっと湖面を照らしつつ濃い雲の影とのコントラストもいい感じだった。

そして神社にも歩いた。自分は来たの三回めくらいかな。(点景は二度目)赤城山には何度も来てるけど、神社に寄るのは久々。そういえば前は橋の方で停めて赤い橋渡って神社に参ったので、裏から入るのは初めてだったけど、すぐ社殿だったのでこっちの方が近かった。

主祭神は赤城大明神。山と湖の女神様。

女性の願いを叶えるらしい。ってことは赤城山は昔から女人禁制じゃなかったんだね。(っていうか、女神さまなら男性にこそ優しくしてほしいところだけどねぇ)

つけあがりそうだから妹には教えなかった。

社務所はもう5時半なら当然の如く閉まってて「御朱印もらえん―」とぶーたれてた。

参拝した後は半島の先に歩いてみた。

けど、その岬の先に架かる啄木鳥橋は老朽化で通行止めで、手前の道から立入禁止になってた。平成31年からずっとだそうだ。

岬の裏側で折り返すと、閉まった売店の脇に「願掛け緋鯉」の案内が地べたに置かれてた。新しく付け替える前だと思いたい。。

大沼・小沼は古代から願掛けの緋鯉を放す風習があったそうで、願いが叶うとまた緋鯉を奉納して大事にしてたそうで、逆にこれを釣り上げると祟られるそうだ。

目の前の入江の湖面を見ると錦鯉と黒い野鯉はいたけど緋鯉はいなかった。

そのまま湖面を見ながら岸を歩くと、他の人が足を止めてた所にカルガモの家族が戯れていた。コガモがたまに水遊びしたりしててかわいかった。

そんなカルガモが見つめる水際では小魚が戯れてて小波を立ててたりした。

あーこれはワカサギかな。と思って何枚か写真撮ってみた。(けど、あとから見たらどうもワカサギではなくオイカワっぽかった)

引き続き湖面を見ながら岸を歩くと、大きく黒い鯉がうじゃうじゃいて妹は気持ち悪がってた。エサもらえるかもとか思って寄ってきてるのかなぁ。いやぁ別に願掛けしてないし、緋鯉以外にエサやる必要もないんだけどねぇ。

鯉に混じって小型の魚もよく見かけた。んーこれもオイカワかなぁ。

そんな感じで魚を見ながらゆっくり歩いた。ゆっくり過ぎて魚なんか興味のない妹はイライラしてた。

そして駐車場に戻ったけど、出る前にトイレ。

そのトイレの裏の森から湖面に落ちる西日が眩しく見えた。

「クマ出没注意」を見つつ、林を抜けて湖岸に進んでみたら、照った西日に沢山のアカネのトンボがチカチカ光って飛んでたし、足元の石に止まるトンボ(多分アキアカネ)も沢山いてこちらが歩くのに合わせて湖方向に飛んで誘ってくれていた。

前橋市富士見町赤城山の県道沿いにある蕎麦料理店。

前橋市富士見町赤城山の県道沿いにある蕎麦料理店。

出てきたビールはハートランドビールだった。

出てきたビールはハートランドビールだった。

古河市坂間にある日帰り湯。

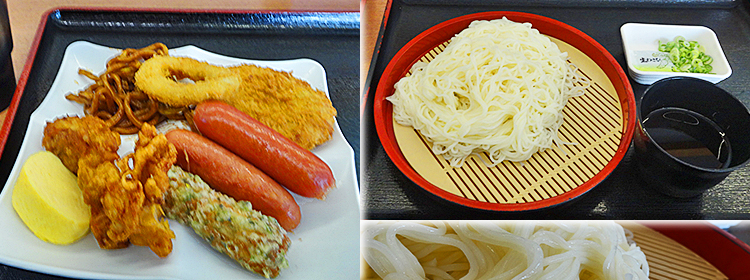

古河市坂間にある日帰り湯。 さて、風呂上りには食事もしようと食堂へ。こっちも混んではおらず悠々席に着けた。

さて、風呂上りには食事もしようと食堂へ。こっちも混んではおらず悠々席に着けた。

加須市飯積にある絶滅危惧IA類の「鬼蓮」の自生地の水路。

加須市飯積にある絶滅危惧IA類の「鬼蓮」の自生地の水路。

15.08.01 十年前かぁ。

15.08.01 十年前かぁ。 伊那市美篶上川手の361号沿いにある食事処。

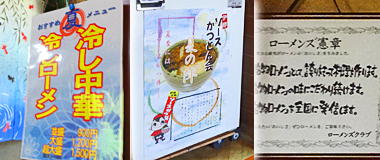

伊那市美篶上川手の361号沿いにある食事処。 店に入るとなんか前に来た時よりもローメン推しな感じで色々貼紙とかあった。

店に入るとなんか前に来た時よりもローメン推しな感じで色々貼紙とかあった。

大津市月輪の名神高速にあるパーキングエリア。

大津市月輪の名神高速にあるパーキングエリア。 やった食事できるぞ!と食堂のメニューを見ると「近江牛焼肉重」とか気になるのが多かったけど、ご飯メニューはまだ朝定(と、唐揚げ)のみなのか券売機は×だった。。あら残念。

やった食事できるぞ!と食堂のメニューを見ると「近江牛焼肉重」とか気になるのが多かったけど、ご飯メニューはまだ朝定(と、唐揚げ)のみなのか券売機は×だった。。あら残念。

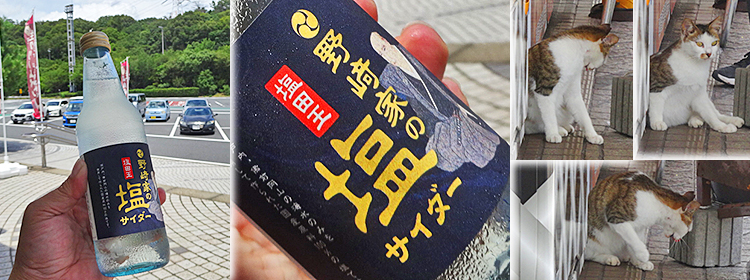

三豊市財田町財田上の32号沿いにある道の駅。

三豊市財田町財田上の32号沿いにある道の駅。

倉敷市児島塩生の瀬戸中央道にあるサービスエリア。

倉敷市児島塩生の瀬戸中央道にあるサービスエリア。

加東市高岡の372号沿いにある食堂付き総菜弁当店。

加東市高岡の372号沿いにある食堂付き総菜弁当店。 今日はもう朝から何も食べてなくて腹ペコは腹ペコなんだけど、城歩きで少々暑さにやられたかやや食欲低めで、ガンガン食べたい!という感じでもなく、今回は丼物やめて食べやすい素麺にしてみた。兵庫って言ったら素麺ってイメージあるよね。

今日はもう朝から何も食べてなくて腹ペコは腹ペコなんだけど、城歩きで少々暑さにやられたかやや食欲低めで、ガンガン食べたい!という感じでもなく、今回は丼物やめて食べやすい素麺にしてみた。兵庫って言ったら素麺ってイメージあるよね。