大津市大石東町滝の422号沿いの信楽川にある滝。

大津市大石東町滝の422号沿いの信楽川にある滝。

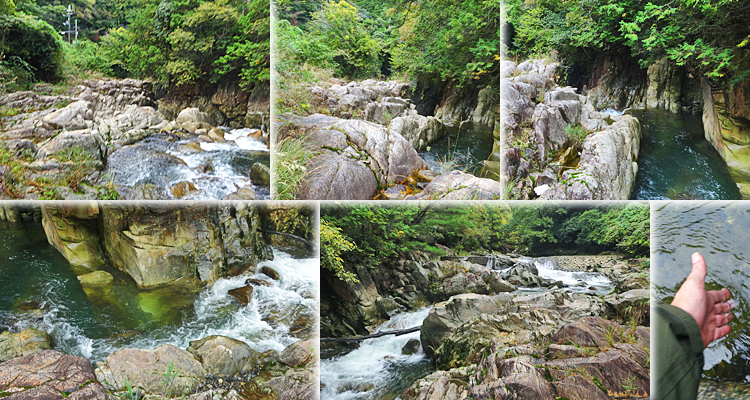

現地には案内も何もなかったけど、ナビ地図に出てた所にあったカーブの路側帯から歩いてみた。

一応ちゃんと人が川に降りる道はできてて、まず下ってみたんだけど、まっすぐ降りた所には滝らしいものはなかった。あれー?

取り敢えず渓谷の流れと蒼翠の淵を眺めたりして一休み。

見た感じでは少し下流の方に滝がありそうに思えた。けど、ここから岸を歩いては行かれそうにないので降りて来た道を戻ってみた。

途中で横に進めそうな道っぽい感じの所があったけど、いや、これは滑って落ちるだろ、、と不安な感じだったのでヤメて上まで戻った。

で、路側帯を少し戻ってみると他に降り口みたいな道っぽい感じのがあったので、そっちから降りてみた。

こっちからは岩伝いに下流側に歩けそうになってたけど、一部途切れてて水際をジャンプして跨ぐとこもあった。

飛び越えた先に人口の石の堤があって、その先からやや滝っぽくなっててどうやらその先が滝になってるようだった。そして渓谷の上には工事中の道路の高い高架が見えた。

一旦止まって少し眺めつつ、もうちょいかー いけるかなーと足元に注意しつつ慎重に岩を伝って進んでみた。

岩を伝うのは思ったよりも大変で見た目よりも意外と落差もあって、少しまわってもなるべく安全そうなルートを考えて進んでたのでなかなか思ったようには進めなかった。時おり足を止めて渓谷を見ると川は深そうな淵に流れ込んでた。

どうやらその淵の先が滝のようだった。よしもう一息!となかなか進めず、岩も割と滑りやすくて足元おぼつかず、滑りそうになってヒヤッとした。これ、滑ったら落ちて死ぬな、、と怖くなり、緊張も加味して体力も怪しくなった。

ちょっと落ち着いて一呼吸。もうちょっとで滝が見えそうだったけど、これは無理しない方が良さそうだと諦めてここで引き返した。無念。振り返った滝っぽい沢の感じでよしとしよう。

上の道から落りてきたトコまで戻って一安心。ちょっと川の水に指浸したりしつつ車に戻った。

「大石大滝」という表題ながら滝は見れてなかったという不甲斐ない項目だけど、無理しないで死なずに済んだので応来応来。

この日の日誌→

大津市神宮町にある神社。

大津市神宮町にある神社。

大津市錦織にある史跡「近江大津宮」があった地域の観光駐車場。

大津市錦織にある史跡「近江大津宮」があった地域の観光駐車場。

大津市下阪本の旧国道の県道沿いにある城跡公園。

大津市下阪本の旧国道の県道沿いにある城跡公園。

高島市マキノ町中庄の琵琶湖湖北の岸にある中庄浜の北側で、「中庄浜」バス停前にトイレと車数台停められそうなスペースがあったので、湖を眺めようと停めて降りてみた。

高島市マキノ町中庄の琵琶湖湖北の岸にある中庄浜の北側で、「中庄浜」バス停前にトイレと車数台停められそうなスペースがあったので、湖を眺めようと停めて降りてみた。

大津市月輪の名神高速にあるパーキングエリア。

大津市月輪の名神高速にあるパーキングエリア。 やった食事できるぞ!と食堂のメニューを見ると「近江牛焼肉重」とか気になるのが多かったけど、ご飯メニューはまだ朝定(と、唐揚げ)のみなのか券売機は×だった。。あら残念。

やった食事できるぞ!と食堂のメニューを見ると「近江牛焼肉重」とか気になるのが多かったけど、ご飯メニューはまだ朝定(と、唐揚げ)のみなのか券売機は×だった。。あら残念。

大津市本丸町の県道沿いにある城跡公園。

大津市本丸町の県道沿いにある城跡公園。

彦根市高宮町の県道沿いにあるラーメン店。

彦根市高宮町の県道沿いにあるラーメン店。 カウンター席は手前は埋まってたのですいてる奥の方で席に着いた。

カウンター席は手前は埋まってたのですいてる奥の方で席に着いた。

東近江市南花沢町にある国天然記念物の樹木。

東近江市南花沢町にある国天然記念物の樹木。

というか、よく見たら境内中央に達筆な文字の石柱に「天然記念物花の木」というのがあり、主幹を失っても生え伸びてる若い枝があった。

というか、よく見たら境内中央に達筆な文字の石柱に「天然記念物花の木」というのがあり、主幹を失っても生え伸びてる若い枝があった。