銚子市犬吠埼にある寿司海鮮料理店。

銚子市犬吠埼にある寿司海鮮料理店。

三度目の来店。点景も三度目。なんかすっかり銚子で他にいい店にあたらなかった時のオサエのような感じになってきた。

もちろん今回も回転ずしコーナーで軽くのつもり。

今日はカウンター席も少し混んでて、一つ空きくらいの間隔で並ぶ感じだった。

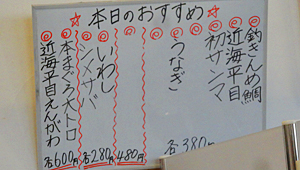

で、最初はやっぱりイワシ。そしてエンガワ(カレイの方)。

ホワイトボードから次は贅沢に釣きんめ鯛と初サンマ。

こんなトコかな。と一息ついた。

こんなトコかな。と一息ついた。

でもすぐには席を立たずに、さっきから画面真っ黒なままのスマホをいじった。

やっぱりボタン押しても長押しでも反応がなく、ダメかぁ、、こわれたかぁ、、と思ったけど、カメラボタンを押したときには少し画面変わった気がした。

ん???と目を凝らして見ると真っ黒ななかにうっすらと画面が見えた。これは、ひょっとして、画面照度のレベルが最低になってるだけなのでは?と気づいて、半分手探りで画面照度のつまみの位置を探してドラッグしてみた。ら。正にそれで画面が復活。

やったー!と喜びつつ、なんでそんなつまみがポケットの中で下げられちゃってたんだろう、、と怖くなった。

で、まぁスマホ直ってホッとしたので、最後にイワシをもう一つ。

いやぁーいいね。イワシはいいね。

そしてそんなに依存してるつもりはなかったスマホが、使えないとなると思った以上に不便で何もできないじゃんと気づけた。これからはポケットの中の勝手な操作に気をつけよう。

今回の回転寿司は特に変わった物も食べてなかったので点景にするつもりはなかったんだけど、やっぱこのスマホの不具合と解除の解放感で食べたイワシのうまさが印象的だったので記してみた。

銚子市黒生町の県道沿いにある水産加工会社の工場前直営店。

銚子市黒生町の県道沿いにある水産加工会社の工場前直営店。 店は入口から和風の木組みと提灯で意外と洒落た雰囲気。

店は入口から和風の木組みと提灯で意外と洒落た雰囲気。

宇都宮市下小倉町の293号沿いにあるJAの直売所。

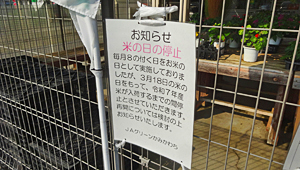

宇都宮市下小倉町の293号沿いにあるJAの直売所。 入口の貼紙に「米の日の停止」とあった。

入口の貼紙に「米の日の停止」とあった。

上三川町上郷の上三川町農産物加工所の奥で開催される花畑イベント。

上三川町上郷の上三川町農産物加工所の奥で開催される花畑イベント。

ゆっくり見てたら、近くの人の会話で「これ、集合体恐怖症の人が見たら大変なことになるね」というのが耳に入った。

ゆっくり見てたら、近くの人の会話で「これ、集合体恐怖症の人が見たら大変なことになるね」というのが耳に入った。

鹿沼市久野の県道沿いにある精肉店。

鹿沼市久野の県道沿いにある精肉店。 店内を見ると、ちゃんと「まちの駅」や「とちぎ和牛」の認定証があった。

店内を見ると、ちゃんと「まちの駅」や「とちぎ和牛」の認定証があった。

松伏町築比地の県道沿いにある鴨と蕎麦の店。

松伏町築比地の県道沿いにある鴨と蕎麦の店。

常総市むすびまちの294号沿いにある道の駅。

常総市むすびまちの294号沿いにある道の駅。

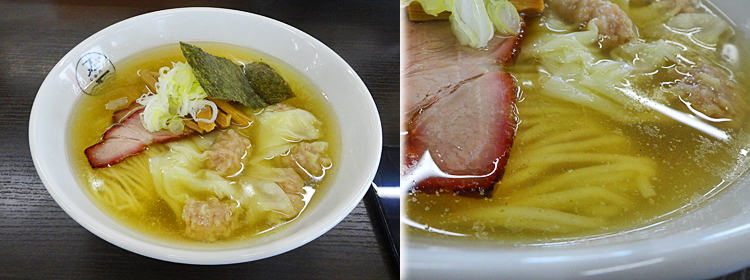

常総市豊岡町丙の354号沿いにあるラーメン店。

常総市豊岡町丙の354号沿いにあるラーメン店。

小山市雨ケ谷新田にあるチェーンのうどん和食系ファミレス店。

小山市雨ケ谷新田にあるチェーンのうどん和食系ファミレス店。 入口には「ばんどう太郎由来」というのが掲げてあって、「ばんどう それは関東平野の母のやさしさ… 太郎 それは日本一を誇る利根川の父の励まし…」というコンセプトがいい感じだった。

入口には「ばんどう太郎由来」というのが掲げてあって、「ばんどう それは関東平野の母のやさしさ… 太郎 それは日本一を誇る利根川の父の励まし…」というコンセプトがいい感じだった。

とか思ってたけど、妹の味噌煮込みうどんをちょこっともらったら「あーこっちだねぇ」と負け気分。そして妹側の席は少し寒いくらい冷房が効いてたらしく、熱いみそ煮込みうどんが丁度良かったそうだ。「もっと食べる?」とか言われたけど悔しいから遠慮した。

とか思ってたけど、妹の味噌煮込みうどんをちょこっともらったら「あーこっちだねぇ」と負け気分。そして妹側の席は少し寒いくらい冷房が効いてたらしく、熱いみそ煮込みうどんが丁度良かったそうだ。「もっと食べる?」とか言われたけど悔しいから遠慮した。