弥彦村弥彦にある神社。

弥彦村弥彦にある神社。

越後国の一宮。

ずっと前から気になってた神社、初めて来れた。

弥彦山は毎度遠くからもよく見えてたし、大鳥居も何度も見かけてたけど、、ドライブではいつもついつい海岸側を通過しちゃうし、内陸側から来ても弥彦スカイラインに直行しちゃうしでついついよけちゃうフィールドだった。

さて、競輪場の方から来たから横からになっちゃったかなと思ったけど正面だった。少し長めでまっすぐな杉林の間の参道を進んだ。思ったよりも人が多く賑やかだった。

そして寺のような立派な随神門をくぐって境内。

拝殿の前には茅の輪があって人が並んでた。8の字に回るやつね。案内板に「大祓え式・茅の輪まつり」とあり、六月三十日が「夏越の大祓」なんだそうだ。明日じゃん。それで少し人が多かったのかな。

少し並んでくぐって回った。

そしてお参り。拝殿の後ろは山で、真後ろの上に建物が見えたから「あれが奥の院かな?」とか思ったけどカメラでズームして見たらロープウェイの駅だった。あーね。

その弥彦山が御神体で、御祭神は天香山命という起死回生の武の神、越後開拓の祖だそうだ。(天照の曾孫だとか)

社殿は明治期に焼失して大正5年(1915)に再建したものだそうだ。

本殿は覗けない造りになってたけどまぁしかたない。充分立派でドンとした山の雰囲気の神社だった。

さてさて、随神門を出るといろいろ見所があって、まず気になったのは赤い釜で「石油蒸留窯」明治17年製の国内初の石油精製装置で二基現存する内の一つとか。野晒でいいのかね。

そして「重軽の石」というのはよくある力石。ここのは小さめな割に重く感じた。

土俵もあった。

「鹿園」というのもあったけど、その手前には鶏小屋が長屋で並んでて、いろんな種類のニワトリが飼われてた。

天然記念物のものが多く高知の尾長、東天紅、秋田の比内鶏、金八、名古屋のコーチン、蓑曳などなど、え?新潟のじゃないの?とか思ったけど、ちゃんと新潟のもあって蜀丸というのが高知・秋田・と並ぶ三大尾長なんだそうだ。芝地鶏というのも新潟で芝の色だそうだ。

どの子も凛々しくかっこよかった。鳴き声の品評会などもやってるそうだ。

そして鹿園。シカは大正期に春日大社より、昭和期に神田明神より譲り受けたものが繁殖してたものの減少してしまったので平成期には三嶋大社から譲り受けたそうだ。三島だけ行ったことないや。次は三島に行かなきゃ。

なんか先月北海道ででかい鹿の群ればかり見てきたもんだから、こちらのシカは集まらずにのんびりしてたのもあってとても可愛らしく見えた。

っていうか、実は鹿よりもその園内の池から聞こえるカエルの声が気になってた。ズームでアップにしたけど姿は見えず。こういうの見つからなくて悔しいんだよね。まだまだだなぁ。

のーんびりしてそろそろ行こうかと鳥居を出て駐車場に向ってみると、競輪場の手前に「彌彦神社競技場」の石碑があった。大正8年に造られた国内初の公認陸上競技場がここにあったそうだ。揮毫は嘉納治五郎だそうだ。(一瞬YWARA‼の猪熊治五郎が浮かんだw)

そして「弥彦参道杉並木」という並木もあって、県の天然記念物。見どころ多いねぇ。

脇を緑と黄色のバスが通った。路線バスかコミュニティバスか知らないけど、なんか配色が良く杉並木に馴染んでた。

この日の日誌→

タグ:観:宮 観:飾 観:装 観:発 観:石 観:然 観:道 観:車 植:樹 動:鳥 動:獣

長岡市寺泊下荒町の408号沿いの市場通りにある水産物店の食堂。

長岡市寺泊下荒町の408号沿いの市場通りにある水産物店の食堂。 やっぱり10時頃では食事という客も多くないのかな、たくさん並んだ店の多くが二階を食堂にしているみたいだったけど、やってるのかやってないのか分からなかった。

やっぱり10時頃では食事という客も多くないのかな、たくさん並んだ店の多くが二階を食堂にしているみたいだったけど、やってるのかやってないのか分からなかった。

出雲崎町石井町の402号沿いにある偉人ゆかりの地。

出雲崎町石井町の402号沿いにある偉人ゆかりの地。

五泉市村松乙にある公園。

五泉市村松乙にある公園。

新発田市諏訪町にある公園。

新発田市諏訪町にある公園。

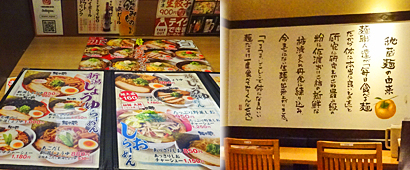

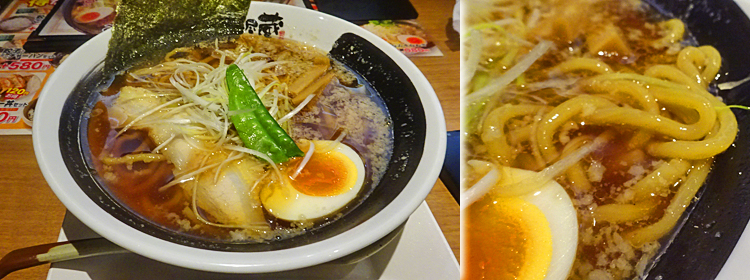

胎内市大川町の7号沿いの家電量販店の駐車場内にあるラーメン店。

胎内市大川町の7号沿いの家電量販店の駐車場内にあるラーメン店。 店に入ってカウンター席でメニューを見ると、「新潟米糀みそ」は赤と白とあり、「新潟しょうゆ」にも背脂とあごだしのバリエーションあり、豚骨しょうゆと塩もあって目移りしそうだったけど、ここは普通にプレーンな「新潟しょうゆ」にしてみた。

店に入ってカウンター席でメニューを見ると、「新潟米糀みそ」は赤と白とあり、「新潟しょうゆ」にも背脂とあごだしのバリエーションあり、豚骨しょうゆと塩もあって目移りしそうだったけど、ここは普通にプレーンな「新潟しょうゆ」にしてみた。

新潟市西区赤塚の県道沿いにある公園。

新潟市西区赤塚の県道沿いにある公園。

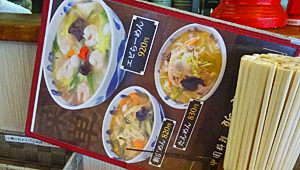

新潟市西蒲区松野尾にある中華食堂。

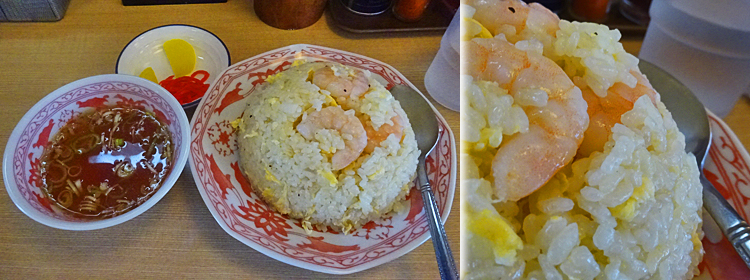

新潟市西蒲区松野尾にある中華食堂。 そしてメニューを見る前から「えびちゃーはん」に決めてはいたんだけど、やっぱり「えびらーめん」も気になって少し迷った。

そしてメニューを見る前から「えびちゃーはん」に決めてはいたんだけど、やっぱり「えびらーめん」も気になって少し迷った。

弥彦村弥彦にある神社。

弥彦村弥彦にある神社。

弥彦村弥彦にある競輪場。

弥彦村弥彦にある競輪場。