下野市国分寺にある史跡と自然の公園。

下野市国分寺にある史跡と自然の公園。

桜も染井吉野は終わって八重桜が咲く頃合い。ドライブ中にも街路樹の八重桜が咲くのを見かけて、そういえば八重桜のスポットってないかな?と思い、検索してこの「天平の丘公園」に来てみた。

この公園、まぁ表の県道は何度も通ってたから案内を見かけて知ってはいたけど、わざわざ寄り道するほどの興味は持てず来たことのない場所だった。けど、その県道から曲がったトコで車が詰まって混んでて、え?何?と思ったら、桜祭り「第44回天平の花まつり」のイベント中だったようで、ヤメようかと思ったけど一応駐車場に入ってみたら意外とすんなり停められたので歩いてみた。

駐車場からは他の人達が歩く方に進んでみたけど、入口の階段前の「しもつけ風土期の丘案内図」は焼けて割れてバリバリで全然読めず、どういう造りの公園なのか分からないままに流されて進んだ。

そして多分その花まつりの中心と思えるステージのある花広場には多数の八重桜が咲きまくってた。

その花に比例して人も多かったけど、歩きづらいというほどではなくゆっくり花を見てまわれた。

プレハブの店が何軒も出てたので、食事はこっちでもよかったのかも、、とか思ったけど、「コレ」というほど惹かれるメニューはなかったし、混んで列になってる店も多々あったので食べてきて正解だった。

ここの八重桜は花の付きも多くボタッボタッとした感じもなく葉も目立たないから染井吉野と変わらない印象。まだまだつぼみもありつつも広場ではほぼ満開の樹が多く、間近に見たり見上げたりと楽しめた。濃い色の花や薄めの色、赤味のない白などもあって爛漫な雰囲気だった。

「天平の丘公園記」という由来案内板を軽く読み花広場を抜けると、隣りの芝生の広場は「下野国分尼寺跡」、広場には何もなかったけど推定復元図とかあった。へええ。

脇の八重桜越しに広場横を進むと、その尼寺跡の芝生の奧には「下野淡墨桜」という立派な桜の樹が新緑に包まれていた。これは岐阜県根尾の「淡墨桜」の実生苗を昭和60年に譲り受けて植樹したものだそうだ。枝先を見ると花はすっかり実になってて、なるほど早い時期に来ても楽しめる公園だったのね。これが咲いてたら立派だろうなぁ。

さて、折り返して花広場の奥側を横断して「しもつけ風土記の丘資料館」に進んでみた。この手前辺りの八重桜は特に薄めの花で、染井吉野と変わらぬ雰囲気。横の道は並木になってた。

そしてその資料館は、なんと入場無料。これは花まつりに関係なく常時無料らしい。

そして館内は(一部展示以外)写真OK。すばらしい。

入ってみると、古墳時代から順番に出土品とともに案内されていた。

重要文化財の埴輪のコーナーもあって、ここが撮影禁止なんだろうなと思ったけど違った。教科書で見たような埴輪が大切そうに並んでて萌えた。

古墳や国分寺のジオラマなどもあって楽しく見れた。

あれ?撮影禁止ってどこだ?と思ったら、最後の各時代の食事の模型が禁止になってた。これなの?

花も歴史も楽しめて満足で駐車場に戻った。八重桜もいいもんだ。

とか思ってたら、駐車場の先の道路の向かいにも八重桜が濃く咲いているのが見えて、気になったので車の前を通過して行ってみた。

ら、

こっちも「天平の丘公園」で広いメインの自然公園部分だったようだ。やっと園内マップを見れた。けど見づらくてわかりづらいマップだった。。

八重桜も濃い色のものが園内の道に沿ってアーチのように並んでて花見散歩に丁度よく、横にあった「平成の丘」という古墳風な塚も気になったけど、子供の遊び場だったのでスルーして八恵桜並木を進んだ。

ここの八重は主に濃い色のもので揃えられてて、豊潤な綿密な雰囲気。そのためかカップルも多く感じた。

並木は思った以上に長く続き、片面終わって蓮の池になっても片面は続いてて、奥の水生植物園の池の手前で途切れた。

緑で目が落ち着いた公園の奧では、人並みに猫が歩き回ってた。

その奥で折り返して、園の端側を進んで戻ると遊具広場の先に古民家が見えた。

「民俗資料館 夜明け前」という名の屋敷だけど、中は飲食店だったので土間をそそくさと抜けるだけだった。

最後に駐車場の手前には盛岡石割桜の子という樹があって、ここでも石を割ったような演出がされていた。割るのが好きな種類かと思っちゃうよねぇw 見るとちょこっとだけ咲き残った花があって和んだ。

公園中央の森の部分にももっといろいろあったようだけど、もう満足。八重桜も歴史もほどよく堪能。こんなところで車に戻った。

この日の日誌→

タグ:植:花 植:樹 楽:催 楽:歩 観:園 観:史 観:館 観:重 観:模 観:像 動:獣

日高市下大谷沢の県道沿いにある豚肉専門食品加工会社の工場にある豚のテーマパーク。

日高市下大谷沢の県道沿いにある豚肉専門食品加工会社の工場にある豚のテーマパーク。

府中市本宿町の20号沿いにあるラーメン店。

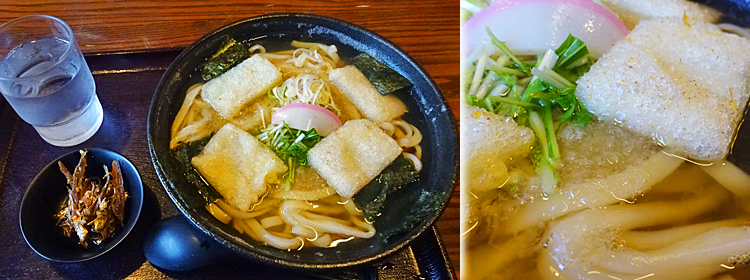

府中市本宿町の20号沿いにあるラーメン店。 さて、メニューを見ていろいろとそそられたけど、たのんだのは僕も妹も共にまずは基本で一番人気という「だし麺」で「塩」。そして肉汁餃子を焼きと水でたのんだ。

さて、メニューを見ていろいろとそそられたけど、たのんだのは僕も妹も共にまずは基本で一番人気という「だし麺」で「塩」。そして肉汁餃子を焼きと水でたのんだ。

これは何というか、ラーメンではあるけどラーメンって感じではなく、一品一品味わう和食の料理って感じで、仰々しくもどれも旨くて驚いた。

これは何というか、ラーメンではあるけどラーメンって感じではなく、一品一品味わう和食の料理って感じで、仰々しくもどれも旨くて驚いた。 というわけで兄妹大満足の昼食、これはいい。また来たいと思って店を出てから店先の駐車場案内のタペストリーを見てみた。

というわけで兄妹大満足の昼食、これはいい。また来たいと思って店を出てから店先の駐車場案内のタペストリーを見てみた。 野木町若林にある公園。

野木町若林にある公園。

下野市国分寺にある史跡と自然の公園。

下野市国分寺にある史跡と自然の公園。

小山市飯塚の県道沿いにあるドライブイン食堂。

小山市飯塚の県道沿いにあるドライブイン食堂。 あちゃーマジかぁ。 あ、でも、これって人気で看板メニューの「野菜たっぷりのタンメン」の横に並んで出てたから、ひょっとするとタンメンは品切れだけど、他のメニューなら食事できるとかって事はないかな?とか思って、ダメもとで覗いてみた。

あちゃーマジかぁ。 あ、でも、これって人気で看板メニューの「野菜たっぷりのタンメン」の横に並んで出てたから、ひょっとするとタンメンは品切れだけど、他のメニューなら食事できるとかって事はないかな?とか思って、ダメもとで覗いてみた。

ゆっくり食べてたら「これどうぞ」とサービスでヤクルトをいただいた。

ゆっくり食べてたら「これどうぞ」とサービスでヤクルトをいただいた。 野田市東金野井にある遺跡。

野田市東金野井にある遺跡。

我孫子市高野山新田の手賀沼親水広場で開催された桜と灯りのイベント。

我孫子市高野山新田の手賀沼親水広場で開催された桜と灯りのイベント。

下妻市高道祖の125号沿いにある饂飩店

下妻市高道祖の125号沿いにある饂飩店 店に入ると大きな水槽で錦鯉。あー錦鯉っていうと個人的に昔ながらの蕎麦饂飩店という印象だわ。子供の頃に家族で行った町の蕎麦屋とか必ず錦鯉がいたような気がする。。

店に入ると大きな水槽で錦鯉。あー錦鯉っていうと個人的に昔ながらの蕎麦饂飩店という印象だわ。子供の頃に家族で行った町の蕎麦屋とか必ず錦鯉がいたような気がする。。

下妻市数須の294号沿いにある道の駅。

下妻市数須の294号沿いにある道の駅。

甲州市大和町初鹿野の20号沿いにある道の駅。

甲州市大和町初鹿野の20号沿いにある道の駅。 で、すぐに外で飲んでみた。

で、すぐに外で飲んでみた。