湧別町登栄床のサロマ湖と海の狭間の細長い砂州の先にある展望台。

この砂州は、大きな地図で見てどんなトコだろうかと興味持ってたけど、実際来てみたら港町も防風林もあって、それなりの太さの陸地。観光的には面白みのない雰囲気。でも取敢えず行けるとこまで、、と進んだ先端にこうした展望台があってくれ報われた気分で嬉しかった。

もう暗くなりかけちゃってるので、一分一秒でも早く展望しとかなきゃと慌てて車を降りて(でもちゃんと写真撮ってから)駆け足で登ったw

で、まず正面の砂州先端方向。

左がオホーツク海で右がサロマ湖。

夕日が沈んだのが背中方向なので暗かったけど、ちゃんと見れた。先端はまだ先だけど、結構細く伸びてる感じを見れて少し満足。

ちなみにこの先はキャンプ場で手前がその駐車場。

車一台も停まってなかったけど、夏休みシーズンは混むのかな?

そして右側振り返ってオホーツク海の長い海岸線の先に消え残った夕日が仄かに見えた。

冬は流氷が広く眺められてイイそうだ。

展望台から丘伝いに少し伸びてる公園の先に「龍宮の碑」という石があった。

昭和の初めに網にかかった亀を海に逃がしたらその年は鮭の大群で大豊漁だったとか、、それで龍宮台ですか。

展望台に戻って、今度は右手のサロマ湖を眺望。

日本第三位の広さの湖。

んー大きいけど、猪苗代湖より大きくは見えないよなぁ、、

でも、反対側から見てたらただの海にしか見えなかったので、こっち回ってきて見て湖なんだと実感。

これだけしっかりした陸地で仕切られてれば立派な湖だね。

(昔は砂州の先も繋がってて海より水位高かったためもっと細い砂州だったらしい。それを昭和初期に漁師の要望で海への口を開削して水を流して海と同じ水位にしたんだそうだ。開削する前のここの眺めってどうだっただろうね。)

滝上町旭町の273号沿いにある道の駅。

滝上町旭町の273号沿いにある道の駅。 中の売店も喫茶コーナーも外見の印象を崩さず洒落た感じ。

中の売店も喫茶コーナーも外見の印象を崩さず洒落た感じ。 で、売ってたのが「シバザクラソフト」

で、売ってたのが「シバザクラソフト」 士別市朝日町岩尾内にある天塩川に架かるダム。

士別市朝日町岩尾内にある天塩川に架かるダム。

北海道の恐怖スポット。

北海道の恐怖スポット。

さて、また戻って手書きの案内図を見直してから、付近を歩いてみた。

さて、また戻って手書きの案内図を見直してから、付近を歩いてみた。

苫前町苫前の232号沿いにある道の駅。

苫前町苫前の232号沿いにある道の駅。 建物の裏のテラスは港をはさんで海までの眺めもよく、無料の足湯もあった。

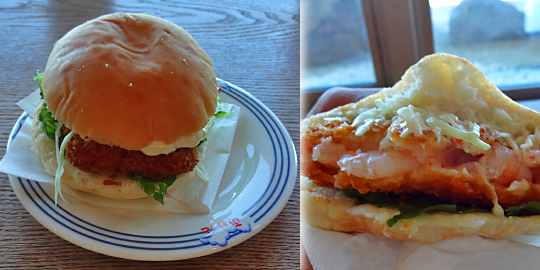

建物の裏のテラスは港をはさんで海までの眺めもよく、無料の足湯もあった。 そんな失敗の雰囲気で食べたエビバーガーはぷりぷりで美味しかった。

そんな失敗の雰囲気で食べたエビバーガーはぷりぷりで美味しかった。  天塩町新開通の232号沿いにある道の駅。

天塩町新開通の232号沿いにある道の駅。

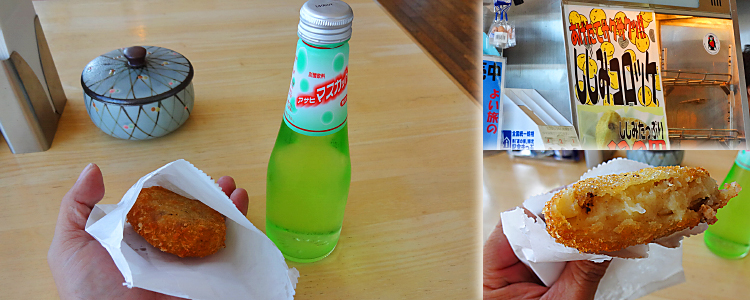

それとマスカットサイダー。これも手塩名物とか。

それとマスカットサイダー。これも手塩名物とか。 稚内市ノシャップの岬手前にある食堂。

稚内市ノシャップの岬手前にある食堂。 その店内は壁から天井から全体に隙間無くお客さんのコメントの紙が貼られてて面白かった。

その店内は壁から天井から全体に隙間無くお客さんのコメントの紙が貼られてて面白かった。

いやーやっぱ感激。

いやーやっぱ感激。

稚内市開運の40号終点にある道の駅。

稚内市開運の40号終点にある道の駅。

湾内には海上保安庁の年期入った感じの巡視船が停泊してた。

湾内には海上保安庁の年期入った感じの巡視船が停泊してた。

北海道最北端にして現在の日本国内で普通に行ける北端の地。

北海道最北端にして現在の日本国内で普通に行ける北端の地。

さて、今回は背中の丘にも登ってみた。

さて、今回は背中の丘にも登ってみた。

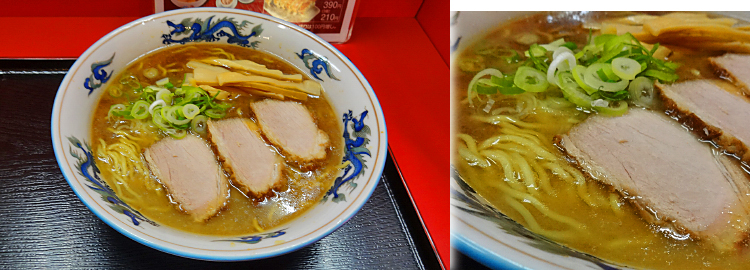

旭川市永山の「あさひかわラーメン村」に入ってるラーメン店。

旭川市永山の「あさひかわラーメン村」に入ってるラーメン店。

さてさて、最後にちょこっとラーメン村を見歩いてみた。

さてさて、最後にちょこっとラーメン村を見歩いてみた。