JR陸奥湊駅の前の県道を封鎖するような勢いで賑わう市。

気が付けばテレビなんかでもよく見かける場所だけど、テレビで見る前に一度通ってて(08/07/05)気になってた。

その時は駐車場を見かけずに通過しちゃってたので、今回も停めるトコ無かったらやだなぁ、、とか思いつつ来てみたら普通に通りに面した有料駐車場があったので無事停めた。

さて、目的は食事。

どこで食べられるかうろ覚えだったので、まず駅前の案内所へ行った。

駅前には「イサバのカッチャ」の像が微笑んでた。

したら案内所の人が教えてくれてるのにかぶせて通りがかった(「イサバのカッチャ」みたいな)おばちゃんが更に細かく教えてくれた。

好きな食材買って御飯と味噌汁で食べるのは目の前の市営市場の奥。ちゃんとしたセットの定食物なら少し歩いた先に人気の食堂があるそうだ。

目的は「好きな食材~」の方。市場の建物内の店だけじゃなくてここら辺の市の何処の店で買った物でもいいらしい。

なので、少し通りを歩いて見てまわってからその市営市場に入ってみた。

通りで売られてるものは普通に持ち帰りの量だけど、市営市場の中は買って食べる用の一食サイズのものが多く、もう朝飯用な市場に思えてきた。

幾つか迷いながら買って奥に行った。

そして、奥のセルフ食事コーナー「朝飯処 魚菜」で御飯と汁を買う。

そして、奥のセルフ食事コーナー「朝飯処 魚菜」で御飯と汁を買う。

一応メニュー見るとウニ丼とかイクラ丼とかそういうのもあるみたいだけど、やっぱり自由にいきたいね。

ここで魚も沢山焼いてたりして、うまそうだったので更にシャケ追加。

そして席に付いた。いただきまーす。

いやー、おかず買いすぎ。

まず青森の朝食で外せないのがスジコ。スジコだけでスジコ丼にしたかったけど、塩分とか体のことを気にしてタラコとの皿盛サイズにしといた。

らば、タラコの方がしょっぱかった。。でもどっちもおいしい。タラコはしょっぱいのがいいよ最高。

この中では地味になってしまった刺身は八戸産のヒラメ。さっぱりして濃い味の食事の合間合間に丁度よかった。

ウニは蒸しウニ。本音は生ウニを柵で買ってウニ丼にしたかったけど、昔、妹が八戸に来たときにそれやって寝込んだ話を思い出してヤメといた。(先月宮城でウニ丼食べたしね)

蒸しウニは、、んートロッと感がなくてイマイチ。でも御飯にかけたらイイ風味。贅沢飯だぁ。

シャケはもういわずもがな。これだけで飯何倍もいけそうなのにね。

そしてエビ入り汁。これが意外と薄味でさっぱり。濃いものの連打の後でそう感じただけかなw

タラコスジコ300 ウニ250 ヒラメ210 シャケ150 シル200 メシ大150 計1260 金額的にはもっといってもいいくらいけどこれ以上の贅沢はイケナイ。大満足の濃い朝食になった。

そして食後も少し市を見て回って、持って帰れそうなものをちょこっと買った。

店のおばちゃんには八戸の祭りの話を聞いた。

今夜もやるから是非見てってとのことだ。んー見てみたいけど、夜まで八戸でのんびりしちゃったら明日キツイよなぁ。。

あちこちに沢山ある案内によれば、この大ケヤキは樹齢1500年以上。幹周16m、直径5m、樹高28m。

あちこちに沢山ある案内によれば、この大ケヤキは樹齢1500年以上。幹周16m、直径5m、樹高28m。

東根市の市街、JRさくらんぼ駅の近くにある神社。

東根市の市街、JRさくらんぼ駅の近くにある神社。 さて、神社は、まず目に付くのが入口の石の鳥居。

さて、神社は、まず目に付くのが入口の石の鳥居。

そして拝殿で拝んだ。

そして拝殿で拝んだ。 河北町谷地真木の287号沿いにある道の駅。

河北町谷地真木の287号沿いにある道の駅。 買ったのは「道の駅河北限定 秘伝豆ソフトクリーム」

買ったのは「道の駅河北限定 秘伝豆ソフトクリーム」 けどエレベータは三階まで。

けどエレベータは三階まで。

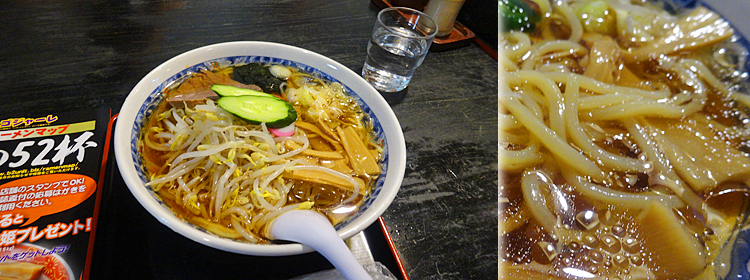

山辺町山辺にあるラーメン店。

山辺町山辺にあるラーメン店。 けどね、、

けどね、、

山形市本町にあるラーメン店。

山形市本町にあるラーメン店。

喜多方市松山町鳥見山三町の121号沿いにある道の駅。

喜多方市松山町鳥見山三町の121号沿いにある道の駅。

そんな中で一番気になったのが「喜多方ラーメン生大福」

そんな中で一番気になったのが「喜多方ラーメン生大福」

須賀川市勢至堂の294号沿いを流れる勢至堂渓谷の滝。

須賀川市勢至堂の294号沿いを流れる勢至堂渓谷の滝。 んー実に涼しげでいい感じ。

んー実に涼しげでいい感じ。

その代わりに川原ではクロアゲハがひらひらと飛び回ってて、近くに来たり避けてみたりとかわいらしい。

その代わりに川原ではクロアゲハがひらひらと飛び回ってて、近くに来たり避けてみたりとかわいらしい。 福島県本宮市にある東北自動車道のサービスエリア。

福島県本宮市にある東北自動車道のサービスエリア。 最初に目を付けてた「米沢牛」(カップステーキ?串?)は売り切れ。残念。でも米沢牛は米沢行って食べたいよね。

最初に目を付けてた「米沢牛」(カップステーキ?串?)は売り切れ。残念。でも米沢牛は米沢行って食べたいよね。 そんで、もう一つ気になったのが「プレミアム生クリームソフト」

そんで、もう一つ気になったのが「プレミアム生クリームソフト」 最後に飲物買って車に戻るかと思ったら、何やら自販機が○ルトラセブンだった。

最後に飲物買って車に戻るかと思ったら、何やら自販機が○ルトラセブンだった。 石巻市日和が丘にある小山の上の公園。

石巻市日和が丘にある小山の上の公園。

鳥居の前からは見づらかった西の奥松島方向も、桜の斜面越しによく見えた。

鳥居の前からは見づらかった西の奥松島方向も、桜の斜面越しによく見えた。