遊佐町直世荒川にある池と川。

前のスポットでの案内板で見て来てみた。場所は「鮭孵化場」を目指して来てみたんだけど、ナビ地図見て方向で進んだら道間違えちゃった。途中で見かけた案内通りに一旦吹浦の町に入って進んだらこれた。

その「鮭孵化場」の前に駐車スペースがあって案内板立ってたので、停めてそこから歩いた。

その「鮭孵化場」の前に駐車スペースがあって案内板立ってたので、停めてそこから歩いた。

「鮭孵化場」はなんか閉鎖されちゃったのか廃墟っぽく見えた(鮭の季節以外は閉鎖されてるそうだ)

で、その前の水路のような川に沿って歩くのが経路。まずこの水路が「牛渡川」だそうで、雰囲気のない川だなぁ、、とか思ったけど、覗いてみたらアニハカランヤ、水がキレイ過ぎて驚いた。これはすごいとその先の池には期待持てた。

で、水路が股になるトコに橋があって、渡る側が池へのコース。

森から流れ込む水路の合流地点で小さな滝のような流れがイイ感じ。整備された川だけどこれは水が流れる水槽でも見てるようでいい感じだった。

森側の水路には、生い茂った水草(梅花藻)の小さな白い花が咲いてて可愛らしかった。

ちょっと歩くのゆっくりで花を眺めつつ進むと、池へのコースは水路から別れて森に進入。

え?ひょっとして少し山登るのかな?とか思ったけど、森に入ってすぐ横目に青いきらめきが見えた!

おーおーおーこれが「丸池様」かぁ。

木と木の間から覗く朝日に照らされた青い池。さっきの整備された川とはウラハラにこっちは完全に自然のままの森の中の池で、道を進んで回ってみたけど岸からは距離を保ってて、広く見渡せる場所もなく森にひっそりと降臨したような神秘的な池だった。

広く見えない上に映り込みも激しくて写真にはうまく撮れず悔しい。

元々写真うまくないしデジカメだし、こういうのは直に見てこそなんだけど、こうして纏めても伝わらなさそうで淋しい。

そんな池の前の道沿いに神社があった。「鳥海山大物忌神社境外末社 丸池神社」とあった。

説明を読むと、この池自体を御神体として「丸池様」と呼んで崇敬されてきたそうだ。ああ、それで様が付くのね。

また、前九年の役で安部氏に矢で目を射られた源氏の武者がこの池で目を洗って以来この池に棲む魚は皆片目になったという伝説があるそうだ。

道の前は池への立ち入りを禁じる紐の柵がずっと張ってあって、神社前の祠のトコと、池の奥の方の「お水取り場」だけ開いてた。水取り場を下ると池に流れ込む湧水が流れ出てて柄杓もあった。んーさすがにこれをそのまま飲むのはヤメといた。

その「お水取り場」は池の奥の奥で、池はよく見えなかったけど、ぽっかり空いて陽の光を招いてるのを遠目に見ても神秘的で素敵だった。

で、池近くまで戻って、少しウロウロして映り込み少ない角度とか探したけど、あまり変わらず、、

少し待ったら朝日の角度変わってよく見えるようになるかも?とか思ってのんびり見ていたかったけど、、とにかく蚊がものすごくてじっとはしてられず、っていうか、もうバーゲンセールのようにワラワラとたかられて参った。はたき放題。じっとしてたら片足いっぺんに何匹も止まるわ止まる。血を吸われる前に叩いて散らしてしてたけど、追いつかなくなってこりゃ無理だと退散。夏の木陰の水場は短パンサンダルで来ちゃダメだね。

森を出ると蚊は減って、橋まで戻って日向に出ると蚊はいなくなった。

じゃあ次は川を歩くかと、水路の分岐を逆方向に歩いてみた。案内には「遊水の樹蔭路」とあった。

やっぱりずっとキレイな水で水草もクッキリ緑でよく見えた。たまに咲いてるアザミの紫も映えていた。

もうすっかり暑くなってたけど、それでもまだ盛夏よりはいくらか優しい暑さ。こんな川沿いを歩く気になるくらい。のんびり進んでたら奥羽本線の二両が通り過ぎた。

そしてカワトンボ(ミヤマカワトンボ?)もいた。カワトンボは初夏のイメージだったから盛夏を過ぎた今頃で会えてうれしい。

そして少し先で川は森に入って行った。ここからが樹蔭路(こかげみち)の本番ってわけね。相変わらず整備された水路な川だけど幅広くなって流れもゆっくり。それでももちろん水は綺麗で青くて涼し気でいい雰囲気。だけどここも日陰に入った途端に思った通りの蚊の襲来。

ダメだこりゃとすぐに引き返した。

で、日向に出たらパタリと消えた。追って来る蚊などおらず、こいつら心地いいトコから一切出ないんだなと思うと癪にさわった。血がほしいんじゃなくてテリトリーを侵されたくないだけなのか?

仕方ないので日向でゆっくり川を眺めながら来た道を戻った。

それにしてもこれだけ水キレイなのに魚の一匹も見かけないよなぁ、、とか思ったけど、じっくり見てたら普通にいた。泳ぐのが素早いだけだった。

ヤマメじゃん!

流れの早い所では水面フラクタルな波模様になって(それはそれでキレイだけど)よくわからないけど、緩やかなトコでは背中の斑点から横のパーマークまでクッキリ見えてモロ山女魚だった。最初は横が黒筋に見えてアブラハヤとかかと思ったんだけど、ヤマメで嬉しい。

ゆっくりヤマメを見ながら戻って、そういえば丸池様の魚も(片目じゃなくていいから)見てみたいなぁ、、と思い、もう一度覗いてこようかな、、とか思ったけど、バスで来た団体さんがぞゾロゾロと池に歩いていくのが見えたのでヤメといた。

ゆっくりヤマメを見ながら戻って、そういえば丸池様の魚も(片目じゃなくていいから)見てみたいなぁ、、と思い、もう一度覗いてこようかな、、とか思ったけど、バスで来た団体さんがぞゾロゾロと池に歩いていくのが見えたのでヤメといた。

川の縁でさかさまになって宙づり状態のキノコを見たのを最後に、充分満足と車に戻った。

♥

タグ:景:泉 景:川 景:森 楽:歩 楽:浸 楽<困 観:宮 観:鉄 観:伝 植:花 植:茸 動:虫 動:魚

鹿沼市草久の県道上にある鳥居。

鹿沼市草久の県道上にある鳥居。

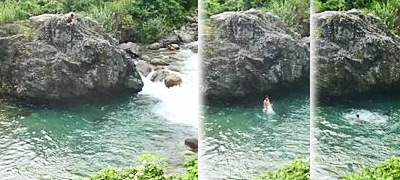

橋まで戻ると若いのが岩から川に飛び込んでた。

橋まで戻ると若いのが岩から川に飛び込んでた。 鹿沼市草久の県道沿いにある蕎麦店。

鹿沼市草久の県道沿いにある蕎麦店。 店に入るといろいろごちゃごちゃあって、まちの駅の認定書とかもあってここも「まちの駅」だった。「西大芦そばの駅」というそうだ。外には何も表記なかったけどね。

店に入るといろいろごちゃごちゃあって、まちの駅の認定書とかもあってここも「まちの駅」だった。「西大芦そばの駅」というそうだ。外には何も表記なかったけどね。

そして外に出て出発前(妹のたばこ待ちの間)に周りを見るとコスモスが咲いているのが見えた。もう秋かな。いや早く秋になってくれ。暑いのはもう結構。

そして外に出て出発前(妹のたばこ待ちの間)に周りを見るとコスモスが咲いているのが見えた。もう秋かな。いや早く秋になってくれ。暑いのはもう結構。 栃木市惣社町にある神社。

栃木市惣社町にある神社。

さて、御朱印を集めている妹は社務所へ直行。それが目的。

さて、御朱印を集めている妹は社務所へ直行。それが目的。

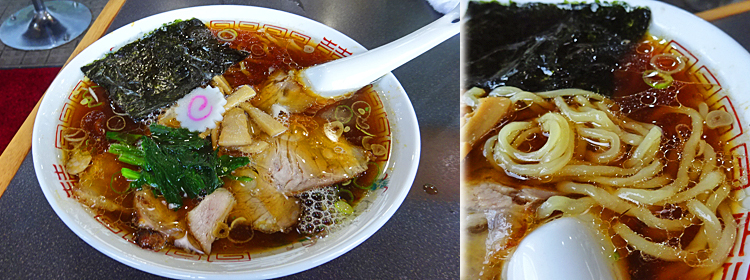

長岡市曲新町の県道沿いにあるラーメン店。

長岡市曲新町の県道沿いにあるラーメン店。 で、半端な時間でも営業しててくれて有難く入店。

で、半端な時間でも営業しててくれて有難く入店。

胎内市下赤谷の県道沿いにある道の駅。

胎内市下赤谷の県道沿いにある道の駅。

歩いて行こうかと思ったけど車で移動したら意外と距離があった。

歩いて行こうかと思ったけど車で移動したら意外と距離があった。

村上市猿沢の7号沿いにある道の駅。

村上市猿沢の7号沿いにある道の駅。 さて、そんな小さな産直店にトイレがてら寄ってみた。

さて、そんな小さな産直店にトイレがてら寄ってみた。 なんかモロ昭和のストアって感じの店内だったけど、駄菓子コーナーや新潟にしかないお菓子とか面白そうな品ぞろえでなかなかいい雰囲気だった。

なんかモロ昭和のストアって感じの店内だったけど、駄菓子コーナーや新潟にしかないお菓子とか面白そうな品ぞろえでなかなかいい雰囲気だった。

そして出発してから食べたおにぎりは、ちょっと驚くくらいおいしかった。

そして出発してから食べたおにぎりは、ちょっと驚くくらいおいしかった。 遊佐町菅里菅野の7号沿いにある道の駅。

遊佐町菅里菅野の7号沿いにある道の駅。 いやぁゆーっくりしても一時間はもたないなぁ。。(キレイな池と川ですらゆっくり廻って魚見て45分だからなぁ。。)と諦めつつ、とりあえず空腹なので開いてるパン屋に入ってみた。

いやぁゆーっくりしても一時間はもたないなぁ。。(キレイな池と川ですらゆっくり廻って魚見て45分だからなぁ。。)と諦めつつ、とりあえず空腹なので開いてるパン屋に入ってみた。

手前のスタンドで給油して道の駅に戻ったら9時半ちょい。店も開いてた。

手前のスタンドで給油して道の駅に戻ったら9時半ちょい。店も開いてた。

ってわけで、大満足。

ってわけで、大満足。 その「鮭孵化場」の前に駐車スペースがあって案内板立ってたので、停めてそこから歩いた。

その「鮭孵化場」の前に駐車スペースがあって案内板立ってたので、停めてそこから歩いた。

ゆっくりヤマメを見ながら戻って、そういえば丸池様の魚も(片目じゃなくていいから)見てみたいなぁ、、と思い、もう一度覗いてこようかな、、とか思ったけど、バスで来た団体さんがぞゾロゾロと池に歩いていくのが見えたのでヤメといた。

ゆっくりヤマメを見ながら戻って、そういえば丸池様の魚も(片目じゃなくていいから)見てみたいなぁ、、と思い、もう一度覗いてこようかな、、とか思ったけど、バスで来た団体さんがぞゾロゾロと池に歩いていくのが見えたのでヤメといた。 遊佐町吹浦字西楯の345号沿いにある海岸の磨崖仏群。

遊佐町吹浦字西楯の345号沿いにある海岸の磨崖仏群。

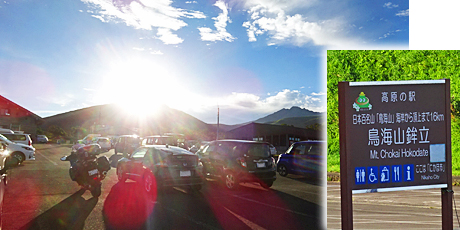

にかほ市象潟町小滝の県道(鳥海ブルーライン)沿いにある鳥海山の秋田側の五合目登山口の駐車場。

にかほ市象潟町小滝の県道(鳥海ブルーライン)沿いにある鳥海山の秋田側の五合目登山口の駐車場。