行方市芹沢は「新撰組ゆかりの地」ということで、来てみてウロウロしてて、案内板のある駐車場があったので車を停めてみて「芹沢城趾」というのがあることを知って少し散歩してみた。

行方市芹沢は「新撰組ゆかりの地」ということで、来てみてウロウロしてて、案内板のある駐車場があったので車を停めてみて「芹沢城趾」というのがあることを知って少し散歩してみた。

ここは新選組の初代筆頭局長の芹沢鴨と、同じく副長助勤勘定取締方の平間重助の出身地ということで案内されている。

けど、壬生浪士組が新撰組を名乗るようになって1ヶ月足らずで内部抗争で暗殺された芹沢と、逃げて戻って隠遁してた平間なので「新撰組ゆかりの地」というには少し弱い気もする。

そして芹沢鴨はその後の演劇や活劇で新撰組をヒロイックに描く為にすっかり横暴で無茶苦茶な人物というキャラ付けが定着してしまって、粛清されるべくして殺された悪玉みたいになっちゃってる人物。

実は水戸派が会津に煙たがられた結果の謀略ということで悪くなかったという書かれ方をしている物語もあるにはあるけど稀で滅多にない。

個人的にはもっと水戸派が(天狗党が逸らずに)強く台頭して薩長とは違う形で維新するような歴史IF物とか読んでみたく、その魁としての芹沢一派がめざしてた新撰組みたいなマンガとかないかなーとか思ってた。

さてさて、少し歩いて回ると「芹沢鴨生家跡」

現在も芹沢家の屋敷になってて門と塀で囲まれて中は見えない。

芹沢家は芹沢城の殿様で芹沢鴨はその三男に生まれたそうだ。(平間家は代々その家来だったそうだ)

車でウロウロして通過した時以上の発見もなく、ふーんって感じで通り過ぎた。

その先に歩くと芹沢城趾。

細い日陰の上り坂で、車では進まずに引き返した道。

でもその坂を登るとすぐに丘の上に出て「芹沢城趾」の石碑があった。

車で来てても停められるし引き返せるので問題なかったな、、と思ったけど、のんびり散歩できたからまあいいかな。

でも城址の石碑と案内板があるだけの平らな台地で、ぜんぜん城跡っぽくなかった。正直、先週歩いた埼玉の砦跡の方がよっぽど城跡らしく思えた。

案内を読むと室町時代中期からの古い城で、安土桃山時代に佐竹氏からの難を逃れるために廃城になったそうだ。

んー、城というよりは大きな屋敷を構えてただけの陣みたいなトコだったのかな?

それとも幕末から明治にかけて、水戸だの新撰組だのと色々と睨まれないように城郭らしさを崩して平らにしちゃったのかな?

などと勝手な想像をしながら先に進んでみたら下る道があり、城跡っぽい遺構っぽいものあるかなと下ってみたら、、お墓だった。

などと勝手な想像をしながら先に進んでみたら下る道があり、城跡っぽい遺構っぽいものあるかなと下ってみたら、、お墓だった。

まずは芹沢家の大きなお墓があって、その下に平間家のお墓もあった。

その先はお寺で、丁度いい具合に駐車場に戻れたんだけど、この寺とお墓のあたりがちょっとした曲輪っぽい地形で、なんとなく城っぽく思えたのは勝手な想像が過ぎたかな。

車に戻ってもう一度案内板を見ると、少し離れたトコに「手奪橋」のカッパの恩返し案内板と言うのが出てたので、ちょっと移動して行ってみた。

「手奪橋」は少し南の梶無川に架かる県道の橋で、立派な案内板と読みやすい新しい案内板が立っていた。

「手奪橋」は少し南の梶無川に架かる県道の橋で、立派な案内板と読みやすい新しい案内板が立っていた。

昔、ここで殿様の馬の尾を掴んだカッパの手を切り落としたそうだ。そして後に謝ってきたカッパに手を返すと落とした手が繋がる傷薬と魚を献上したそうで、その薬で芹沢家は医者としても名をあげて裕福だったそうだ。

まぁ昔話だからね、辻斬りで斬殺した者の事をオブラートに包んだ話かもしれないしね。

それはそうとこのカッパの話、なんか聞き覚えあるな。。

昔、「まんが日本昔ばなし」で見たような、、、とか思って調べてみたら、「まんが日本~」でやってたのは甲斐国山梨の話だそうで、他にも群馬や徳島などあちこちでほぼ同じ話が語り継がれてたようだ。

甲斐と言えば武田、、水戸で武田と言えば武田耕雲斎(信玄の末裔を名乗った天狗党頭首)。ああ、なんか繋がった気がするww

タグ:楽:歩 観:城 観:史 観:像 観:伝

流山市加にある鰻の店。久々の二度目の来店。

流山市加にある鰻の店。久々の二度目の来店。

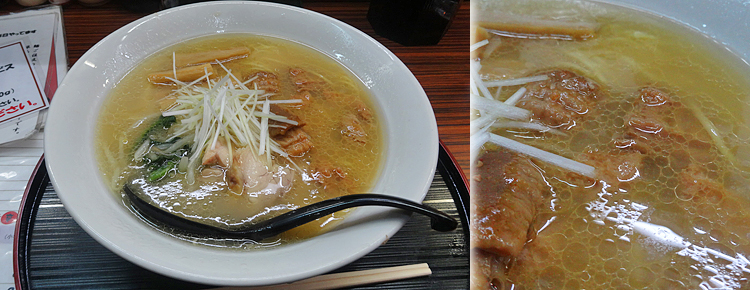

つくばみらい市小絹の294号沿いにあるラーメン店。

つくばみらい市小絹の294号沿いにあるラーメン店。

栃木市西方町元の293号沿いにある道の駅。

栃木市西方町元の293号沿いにある道の駅。 サービス期間だとかで生苺も差してくれた。

サービス期間だとかで生苺も差してくれた。 その後はちょこっと直売所を覗いてみた。

その後はちょこっと直売所を覗いてみた。 そんなわけでまた日当たりのいいベンチで座って食べた。

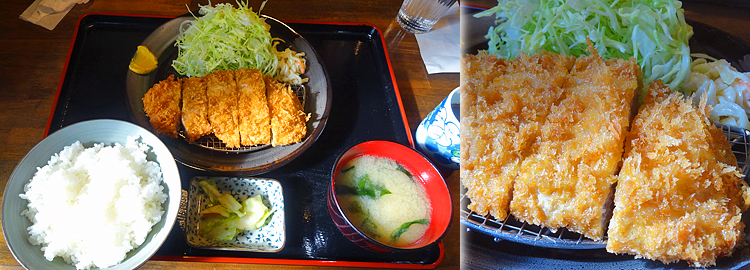

そんなわけでまた日当たりのいいベンチで座って食べた。 加須市間口の県道沿いにあるトンカツ料理店。

加須市間口の県道沿いにあるトンカツ料理店。

行方市芹沢は「新撰組ゆかりの地」ということで、来てみてウロウロしてて、案内板のある駐車場があったので車を停めてみて「芹沢城趾」というのがあることを知って少し散歩してみた。

行方市芹沢は「新撰組ゆかりの地」ということで、来てみてウロウロしてて、案内板のある駐車場があったので車を停めてみて「芹沢城趾」というのがあることを知って少し散歩してみた。

などと勝手な想像をしながら先に進んでみたら下る道があり、城跡っぽい遺構っぽいものあるかなと下ってみたら、、お墓だった。

などと勝手な想像をしながら先に進んでみたら下る道があり、城跡っぽい遺構っぽいものあるかなと下ってみたら、、お墓だった。 「手奪橋」は少し南の梶無川に架かる県道の橋で、立派な案内板と読みやすい新しい案内板が立っていた。

「手奪橋」は少し南の梶無川に架かる県道の橋で、立派な案内板と読みやすい新しい案内板が立っていた。 柏市藤ヶ谷の海自下総航空基地の近くにあるうどん屋。

柏市藤ヶ谷の海自下総航空基地の近くにあるうどん屋。 まずは鴨飯から先に出た。

まずは鴨飯から先に出た。

狭山市柏原にある城郭史跡。

狭山市柏原にある城郭史跡。

公園の目の前の海に立つ岩が「立石」

公園の目の前の海に立つ岩が「立石」

店内は前に来た時は市場の人用って感じのシンプルな食堂だったけど、別の店?ってくらい雰囲気変わってて洒落た感じになってた。

店内は前に来た時は市場の人用って感じのシンプルな食堂だったけど、別の店?ってくらい雰囲気変わってて洒落た感じになってた。

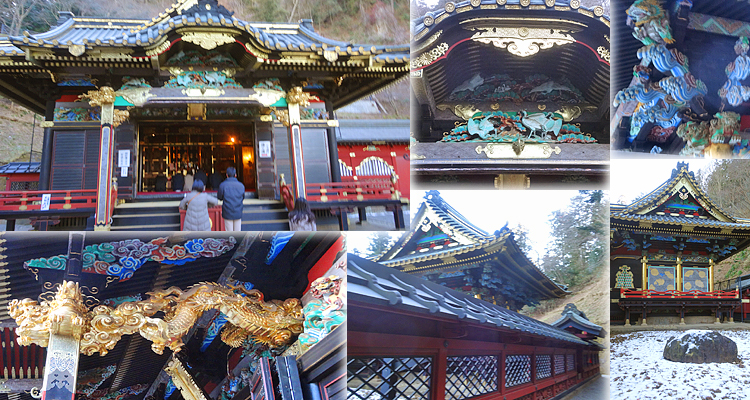

ら、県道の大きな鳥居の先はずっと坂道。

ら、県道の大きな鳥居の先はずっと坂道。

ゆっくり一回りして下る。

ゆっくり一回りして下る。