足利市名草上町の山中にある国天然記念物の石群。

足利市名草上町の山中にある国天然記念物の石群。

山の奥の奥をまわって来てみた。

なんか案内が無くてどこをどう見てみればいいのか判らなかったけど、下にまわると「天然記念物名草ノ巨石群」という石柱が立っていて、横に柱が朽ちた立て札のような案内板が落ちていた。

「名草の厳島神社境内からのその奥にかけての一帯に花崗岩の巨大奇岩礫が並んでいます。~」とあったので、車でまわって裏のこっちから来るのではなく、厳島神社から歩いて登ってくるのが正しいコースだったようだ。

昔は非常に大きな花崗岩だったようだけど、節理に沿って割れて風化して累積となって残ったとかで、その風化状態を示す代表的なものとして国の天然記念物に指定されたそうだ。

昔は非常に大きな花崗岩だったようだけど、節理に沿って割れて風化して累積となって残ったとかで、その風化状態を示す代表的なものとして国の天然記念物に指定されたそうだ。

ふーん。

最初は重なる岩がちょっと不自然に集めたように見えてたけど、割れて崩れてこうなったと思うと納得。

妙にスパーンと割れた形の岩もありつつ、丸くなったものも多いのでまだまだこれからも自然に割れちゃうんだね。

岩の領域のまわりには「天然記念物 文部省」の石柱で囲まれてた。人力で割ったら罰せられるわけね。

見て歩いてたら、下から歩いて登ってきた年配の夫婦に話しかけられた。「ここって車で来る道があったんですか。。」

神社から歩いて来たようだ。もし自分が逆の立場だったらショックだろうなーと思う。っていうかよくあるよね。

そして一番上の岩の頭に小さな祠があった。これが奥の院らしい。

その奥の院の下にここで唯一名前の付いた「御舟石」というのがあった。なるほど舟を逆さまにしたような形で下は平らだ。

あとは枯れ枝にびっちり生えてたキノコがちょっとグロくて面白かった。

あとは枯れ枝にびっちり生えてたキノコがちょっとグロくて面白かった。

カワラタケ(瓦茸)というらしい。薬になるキノコだそうだ。

他には特にコレという物はなく、なんとなく全体の雰囲気を楽しんで一回り歩いたトコで車に戻った。

さて、さっきは下から歩いて来た年配の夫婦に同情してたけど、帰ってから調べてみたら、厳島神社の境内にこそ名前の付いた巨石とかが多くあって、胎内くぐりとかいろいろあったらしい。。

むしろコンプリートしてた夫婦の方が楽しめてて良かったのでは?と思った。

神社を歩いて、ある程度で引き返して車で「奥の院」というのが一番利口なのかな。

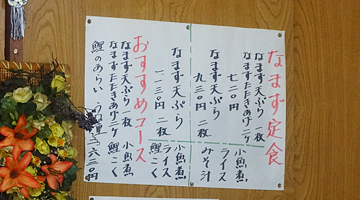

板倉町板倉の雷電神社参道にある食事処。

板倉町板倉の雷電神社参道にある食事処。 さて、やっぱり食べるのは「なまず定食」(なまず天丼も気になったけど)

さて、やっぱり食べるのは「なまず定食」(なまず天丼も気になったけど)

板倉町板倉にある神社。関東一円に分布する「雷電神社」の総本社。

板倉町板倉にある神社。関東一円に分布する「雷電神社」の総本社。

さて、神社の境内を一旦出て、裏の駐車場を横断。その先の道路を挟んだ向かいにある屋敷のような「別院」に歩いた。

さて、神社の境内を一旦出て、裏の駐車場を横断。その先の道路を挟んだ向かいにある屋敷のような「別院」に歩いた。

いやー「なまずさん」カッコカワイイね。

いやー「なまずさん」カッコカワイイね。 板倉町板倉にある公民館。

板倉町板倉にある公民館。 で、その二階の一角が市民が造った像や絵画の作品などが並んだコーナーになっていた。

で、その二階の一角が市民が造った像や絵画の作品などが並んだコーナーになっていた。 これが「昆虫千手観音」

これが「昆虫千手観音」

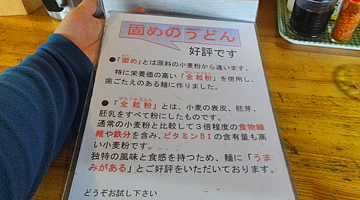

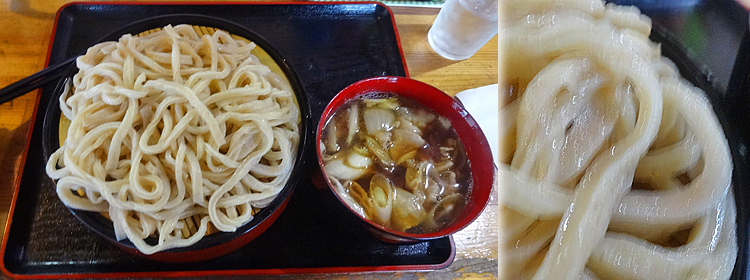

邑楽町狸塚の県道沿いにあるうどん店。

邑楽町狸塚の県道沿いにあるうどん店。 メニューをみてたら店の人が「固めはまだありますか?」と厨房に確認。「あと二名分できるよ」だそうで、それ聞いて「普通」はたのみづらいよね(元々かためのつもりだったけど)。

メニューをみてたら店の人が「固めはまだありますか?」と厨房に確認。「あと二名分できるよ」だそうで、それ聞いて「普通」はたのみづらいよね(元々かためのつもりだったけど)。

邑楽町石打にある「月音山 明言寺」という寺院。

邑楽町石打にある「月音山 明言寺」という寺院。

佛殿の前の立て札に瘤観音は「奥の院」にあると書かれてた。

佛殿の前の立て札に瘤観音は「奥の院」にあると書かれてた。

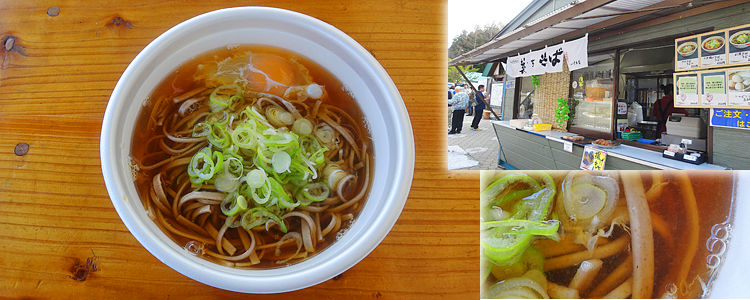

南会津町糸沢男鹿沼原の121号沿いにある道の駅。

南会津町糸沢男鹿沼原の121号沿いにある道の駅。

会津若松市上町にあるソースカツ丼の老舗食事処。

会津若松市上町にあるソースカツ丼の老舗食事処。 店に入ると中は満席。わぁ待ちか、、と思ってたら二階でも食事できるので宜しければと、二階のパーティールームに通された。

店に入ると中は満席。わぁ待ちか、、と思ってたら二階でも食事できるので宜しければと、二階のパーティールームに通された。

三春町大町にある城跡の「城山公園」

三春町大町にある城跡の「城山公園」

三春町滝桜久保にある桜の樹。

三春町滝桜久保にある桜の樹。