蓮沼海浜公園の前にある料理店。

蓮沼海浜公園の前にある料理店。

ひとりでフラリと寄るにはちょっと贅沢かな?と思える地魚料理店だけど、「イワシ」大好物なんですよねー。

イワシ料理の看板に惹かれて来てみた。

先週日本海でおいしい魚食べて来たけど、なに言ってんだウマイ魚って言ったら銚子のイワシが一番だろ」って気持ちが何処かにあって、それで今日は銚子に足が向いたのかもしれない。

(そんな銚子は通過で、ここまできちゃったけど、、)

さて、「イワシ刺身定食」をたのんで尋ねてみた

「このイワシはどちらの港のものなんですか?」

そしたらなんと青森産なんだそうだ。

「この台風でずっと船が出てないから銚子はゼロですよ

でもイワシ料理を看板にしてる以上イワシをおかないわけにはいかないから築地に行って仕入れてきた」そうで、

「正直、いつもの値段で出したら大赤字なんですけどね」と、

地魚料理店だけど、地元のイワシじゃないんだ、、なんて思いきや、ちゃんと付け合わせで「メゴチ刺」もつけてくれてた。

「こちらは近海の物で朝あがった地元産」のものだそうで出血サービス。(釣ってきたのかな?)

店の看板に嘘は無いこだわった「イワシ刺身定食」!

メニューの写真よりボリュームがあって思わず見比べちゃった。

イワシは小振りだけどプリプリでやっぱうまーい!

にぎり寿司もトロットロ。

そしてつみれ汁のつみれは凄く柔らかくておいしかった。

「じゃあイワシの安い時にまた来ますね」

なんて調子いいこと言ったけどホントに来ようと思う。

あ。ちなみに「だいせん」は「大 魚舟(魚へんに舟)」との当字、最初読めなくて店内見たら「オライ定食、オライ丼」とかあったので「オライ」と読むのかな?とか思ってた。。

「『オライ』ってどういう意味ですか?」ときいたら

「此処ら辺の言葉で『ウチ』とか『自分ち』とか『俺んとこ』みたいな意味」なんだそうで

「道の駅も「オライ蓮沼」とか付けて説明不足だけど」地元の物を楽しんでって下さいということらしい。そうだったんだ。。(漁師用語とかかと思ってた)

中之条の焼きそば屋。

中之条の焼きそば屋。

千曲市八幡の403号沿いにある駐車帯に附属した展望公園。

千曲市八幡の403号沿いにある駐車帯に附属した展望公園。

安曇野市堀金烏川、安曇野名物(新名物)の「信州サーモン丼」を食べてみようとメモってた店。

安曇野市堀金烏川、安曇野名物(新名物)の「信州サーモン丼」を食べてみようとメモってた店。

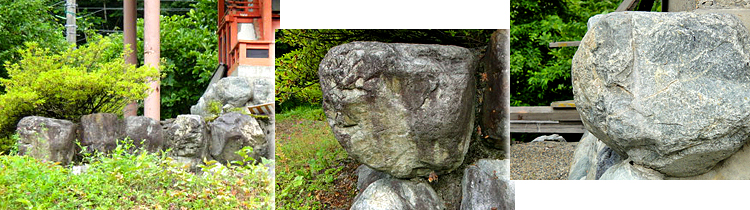

ここはその地蔵のような石仏岩以外にも奇石群として幾つも並んでいるようで、パネルで紹介されていた。

ここはその地蔵のような石仏岩以外にも奇石群として幾つも並んでいるようで、パネルで紹介されていた。

白川村保木脇の156号沿いのかつて城があったらしい場所。

白川村保木脇の156号沿いのかつて城があったらしい場所。 周りを見ると山の崩落した跡が見える。

周りを見ると山の崩落した跡が見える。 さて何やら立て札で

さて何やら立て札で

(説明にある位置とは違うけどコレ→はちょっと武者の横顔っぽく見えるかも。。)

(説明にある位置とは違うけどコレ→はちょっと武者の横顔っぽく見えるかも。。)

南砺市西赤尾町にある合掌造の屋敷で国の重文になっている。

南砺市西赤尾町にある合掌造の屋敷で国の重文になっている。

歩いてたら隣の寺の鐘が鳴ったので寺に行ってみた。

歩いてたら隣の寺の鐘が鳴ったので寺に行ってみた。

平村東中江の水波廼女神社にある湧水。

平村東中江の水波廼女神社にある湧水。

ら、崎には大きな看板で「捨てないで!命だけは!」(^^;

ら、崎には大きな看板で「捨てないで!命だけは!」(^^;

ちょっと下を覗いてみた。

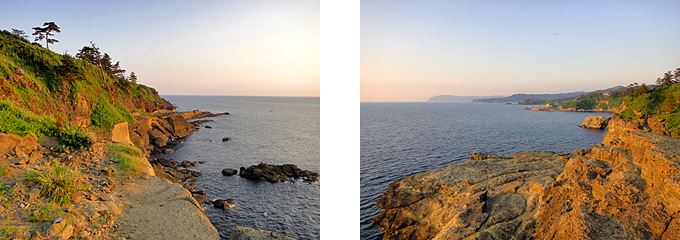

ちょっと下を覗いてみた。 で、その「義経の舟隠し」到着。

で、その「義経の舟隠し」到着。

富来町の棚田。

富来町の棚田。