永平寺町を流れる九頭竜川に架かる鳴鹿大堰脇にある資料館。

永平寺町を流れる九頭竜川に架かる鳴鹿大堰脇にある資料館。

正式名は「九頭竜川資料館」。

なにやらポップな感じの名前だけど、建物もそんな感じの印象の新しめな物だった。

なるほど「九頭竜川資料館」よりはいいわな。

中も結構ちゃんとしたキレイな資料館だった。

まず床の福井県全域の航空写真もクッキリで面白い。

それとやっぱり水槽。 でも魚いなかった。。

なんでも機械故障で温度調節ができなくなっちゃったんだとか。。

でも奥の円形の浅い水槽は動いてて、カジカっぽい魚がいた。

「アユカケ(アラレガコ/カマキリ)」と言う魚で天然記念物。

大型になると鮎まで食べるそうだ。餌やるトコも見せてくれたけど、曲面水槽は映り込みひどくてまともな写真撮れないよ。。

さてさて、ここの目的は魚道の観察室。

でも十一時からと書かれててまだ三十分もある、、

ダメかーとガッカリしてたら「少し早いけど」と開けてくれる事になった。有難い。

なんでもこの施設は例の事業仕訳で閉鎖されちゃってたんだそうだ。

高齢者のボランティアでやってるそうだ。有難い。

(でも給料が年金と考えれば公務かな。どうせ貰えない厚生年金を払い続けてる世代としてはドンドン利用して楽しみたいね)

さて、魚道は九頭竜川に突き出た紫の歩道橋を渡って、途中で降りた川の中洲側にあった。

入口も秘密倉庫みたいな厳重な大扉。毎回開けるのも手間だなぁ。

観察室はちょっとカビ臭いけどキレイで明るかった。

「先日の台風でまだ濁って見えないかもしれないけど、ごゆっくりどうぞ」と。

確かに濁ってよくみえなかったけど、まぁ自然のものは水族館と違ってすぐに見れるもんじゃないからとゆっくり眺め回って待ってた。

ら、来た来た。

なんだろう。小さい鮎かな?顔は完全に鮎だしエラの後ろも黄色っぽい。

っていうかこの時期にアユいるのか?まぁいいや。アユだアユだと子供みたいにはしゃいで見てた。

写真で見るとハヤっぽいのやヤマベっぽいのもいるね。混成群だ。

四十五分くらい見てた。

結局その半尺くらいの小魚ばかりで大きい魚は見れなかったけど、やっぱり楽しかった。

外に出たら戻る前にちょっと橋の先に進んで川を眺めた。

広いなぁ九頭竜川。

下流側には堰があって、それで広くなってた。

橋はほとんど人が通らないのか鳥とトンボだらけだった。

今日も朝からここを通ったのは僕とボランティアのおじさんとすぐ飽きて帰っちゃった親子だけだった。

開けっぱなしでいいんだよなぁと不安だったから一応帰り際に挨拶して少しまた話聞いた。

開けっぱなしでいいんだよなぁと不安だったから一応帰り際に挨拶して少しまた話聞いた。

なにやら来場の記念証にと鳴鹿大堰の「ダムカード」と言うのを貰った。

へーこんなのあるんだ、知らなかった。全国であるそうで集めるのが目的で立ち寄る人も結構多いらしい。

堰もダムになるのか。ダムを巡って集めてる人には盲点の貴重な一枚だったりして。

いろいろあるねぇ。

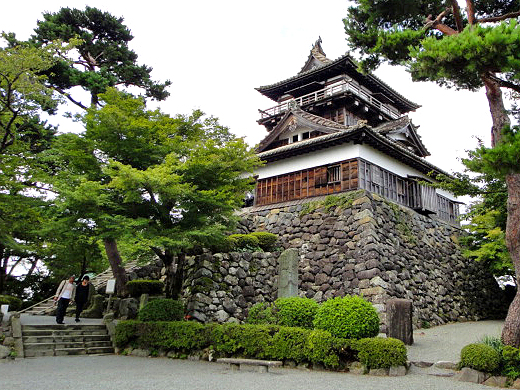

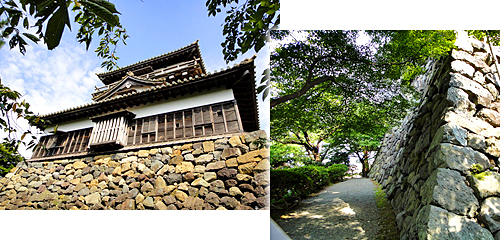

坂井市丸岡町に残る城。

坂井市丸岡町に残る城。

降りる時にゆっくり二階も見た。

降りる時にゆっくり二階も見た。 外側も回って見て降りた。

外側も回って見て降りた。 下にある丸岡歴史民俗資料館も共通券だそうで行ってみた。

下にある丸岡歴史民俗資料館も共通券だそうで行ってみた。 坂井市三国町の305号沿いの道の駅。

坂井市三国町の305号沿いの道の駅。 やっぱり大きな物産店はすっかりスーパーマーケット。

やっぱり大きな物産店はすっかりスーパーマーケット。 奥の建前は「らっきょう資料館」コーナーのボードと展示がある広い 休憩室。誰もいなかった。広々静かに食事。

奥の建前は「らっきょう資料館」コーナーのボードと展示がある広い 休憩室。誰もいなかった。広々静かに食事。

その東屋の前に釣人が二人いた。

その東屋の前に釣人が二人いた。 飽きもせず眺めてたけどなかなか釣れなかった。

飽きもせず眺めてたけどなかなか釣れなかった。 鳥取市白兎の白兎海岸に面した9号沿いの道の駅。

鳥取市白兎の白兎海岸に面した9号沿いの道の駅。

ゆっくり海を眺めた後は、道の駅の隣の白兎神社に行ってみた。

ゆっくり海を眺めた後は、道の駅の隣の白兎神社に行ってみた。

参道を進むと右手に白兎が体を洗ったと言う「御手洗池(不増不滅の池)」という池があった。

参道を進むと右手に白兎が体を洗ったと言う「御手洗池(不増不滅の池)」という池があった。 この裏の本殿は土台石に菊の紋章が掘られた珍しいもの。

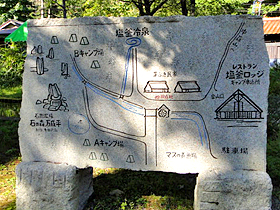

この裏の本殿は土台石に菊の紋章が掘られた珍しいもの。 蒜山高原に涌く泉。「全国名水百選」

蒜山高原に涌く泉。「全国名水百選」 さてさてそれより冷泉。

さてさてそれより冷泉。

真庭市の湯原ダム前にある無料の露天風呂。

真庭市の湯原ダム前にある無料の露天風呂。 早速入浴。

早速入浴。 混浴とはいえ水着禁止なので、まぁこんな昼真っから平気で入れるのは、おっさんと子供くらい。広々したフリチンワールド。

混浴とはいえ水着禁止なので、まぁこんな昼真っから平気で入れるのは、おっさんと子供くらい。広々したフリチンワールド。 笠岡湾沿岸は「カブトガニ繁殖地」として国の天然記念物になっているそうで、どんなもんかな?カブトガニいるのかな?とか思って東岸の西大島でちょっと浜に下りてみた。

笠岡湾沿岸は「カブトガニ繁殖地」として国の天然記念物になっているそうで、どんなもんかな?カブトガニいるのかな?とか思って東岸の西大島でちょっと浜に下りてみた。

これ好きなんだよね。可愛いよね。

これ好きなんだよね。可愛いよね。

笠岡市の(まだ工事中で部分だけしか繋がっていない)2号笠岡バイパス沿いの新しい道の駅。

笠岡市の(まだ工事中で部分だけしか繋がっていない)2号笠岡バイパス沿いの新しい道の駅。 降りてまずは物産展売場でも見ようかな、、と思ってら入口で販売してた団子が目についた。(っていうか声かけられた)

降りてまずは物産展売場でも見ようかな、、と思ってら入口で販売してた団子が目についた。(っていうか声かけられた)

他にも鮮魚コーナーには大きな水槽に大きな魚も泳いでた。

他にも鮮魚コーナーには大きな水槽に大きな魚も泳いでた。 まだちょっと早かったかな?咲き始めって感じかな?

まだちょっと早かったかな?咲き始めって感じかな?

笠岡市笠岡の伏越港に面したラーメン屋。

笠岡市笠岡の伏越港に面したラーメン屋。