町営の無料駐車場に車を停めて町を歩いた。

町営の無料駐車場に車を停めて町を歩いた。

できれば駐車場に散策マップが欲しいトコだけど何もなかった、、

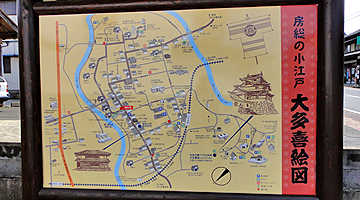

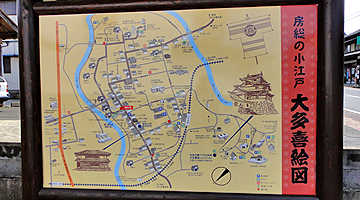

取り敢えず表通りに出たら「商い資料館」というのがあってそこに散策マップがあった。

さて、どう歩くか。。

その前に、せっかくなのでちょっと資料館も覗いてみた。

大名奥方の贈り物の竹の猪口やソロバンや天秤などを管理のおばちゃんが説明案内してくれた。

と、そんな時に地震!

ここらはそんなに大きく無かったけど、おばちゃんが凄く動揺してプチパニック。そのあと地震の事から生活の事まで長々と話し込まれちゃった(^^;

建物は新しいけどちゃんと蔵造りで二階にも上がれた。

上には玩具や農具や生活品などが並んでた。

一階に下りるとおばちゃんは近所の人と立ち話「お客がいたから逃げ出す訳にいかないでしょう、怖かったわぁ」。。逃げていいですよ(そんな大きい揺れじゃなかったけど)

そしてまた長話に捕まった。。(^^;

やっぱり自粛で観光客は激減だそうで、大多喜名物旬のタケノコ狩りもキャンセルだらけだなんだそうだ。

この「商い資料館」も僕が今日最初の客だそうで、待ってましたって感じだったのかもしれない。

何とか話を街歩きにもってって(逃げるように)町の見所を聞いて歩いた。

先ずは旧街道沿いに文化財の家々を見ながら歩いた。

先ずは旧街道沿いに文化財の家々を見ながら歩いた。

歩いてる人は他にはいなかったのでちょっと寂しい。

写真は「豊乃鶴酒造」と「大屋旅館」

そのまんま現役って感じで変に観光地化してなかった。

酒造は煉瓦の煙突もよかった。

町の奧の田圃の先まで歩くと「忠勝公園」があった。

町の奧の田圃の先まで歩くと「忠勝公園」があった。

物干し台位の展望台があったけど、裏の田んぼしか見えない。。?

その奧の墓地の奥に本多忠勝の墓があった。

あぁ、墓地に入りたくない人が遠目に見る用の展望台だったのかな。

脇の田圃はカエルが大合唱。

水を張ったばかりの田圃で気持ち良さそう。

近くで鳴いてたので、、

つーかまえたー。

かわいい。

雨蛙かと思ったら違ってて青蛙だった。

街道口の御禁止川に架かる三口橋に門みたいなのがあったので来てみた。

街道口の御禁止川に架かる三口橋に門みたいなのがあったので来てみた。

けど、これは町に入る車に向けた小江戸入口的なただのモニュメント?川や橋の説明の覚書があって石碑もあった。

駅の方への細道に曲がった。

この道は街道じゃないけどいい感じの道。

脇の小学校も小江戸っぽく?立派だったw

駅前の店「番所」でちょっと休憩。

駅前の店「番所」でちょっと休憩。

大多喜の旬のタケノコが食べたかったので「朝どりタケノコ天ぷら」を食べた。

シャキシャキだけど柔らかくおいしかった。

やっぱ名物で旬なだけあってさすがだね。食べて良かった。

このあと友達と会う予定だったから軽い食事だったけど、ちゃんと食事すればよかった、、。

今年は山にイノシシが沢山出てタケノコの芽が食い荒らされた上に地震で客が減って困ってる、、なんて話し聞いたので、売りにしてた猪丼(十六丼)も食べればよかったなぁーと些と後悔。

あとはまた表の街道に出て、文化財の家屋を見て歩いた。

特に国重文の渡邊家屋敷は立派だった。(けど中は入れないし見れない。。)

房総の真ん中のこんな所でなかなか小江戸な雰囲気あって良かった。

けど、

ちょっとまばらで密度が薄いのと、メインの街道が車道で落ち着かず、建物の中も見れず、イマイチな感じだった。

まぁ、カエルにもおばちゃんにも歓迎されたし、散歩には丁度いい感じだった。

タグ:楽:歩 観:街 観:屋 観:建 観:園 楽:話 動:虫 楽:触 観:蛙 観:重 餐:揚 餐:菜 楽<困

鴨川市街南部の小山の上の展望台。

鴨川市街南部の小山の上の展望台。 でもやっぱこうして海辺の市街を一望するとついつい千葉沖で大きいのあったら、、とか怖い想像が頭をよぎっちゃうね。。

でもやっぱこうして海辺の市街を一望するとついつい千葉沖で大きいのあったら、、とか怖い想像が頭をよぎっちゃうね。。 そしてこの展望台の真ん中には大きい女の像が立ってた。

そしてこの展望台の真ん中には大きい女の像が立ってた。

町営の無料駐車場に車を停めて町を歩いた。

町営の無料駐車場に車を停めて町を歩いた。

先ずは旧街道沿いに文化財の家々を見ながら歩いた。

先ずは旧街道沿いに文化財の家々を見ながら歩いた。 町の奧の田圃の先まで歩くと「忠勝公園」があった。

町の奧の田圃の先まで歩くと「忠勝公園」があった。 街道口の御禁止川に架かる三口橋に門みたいなのがあったので来てみた。

街道口の御禁止川に架かる三口橋に門みたいなのがあったので来てみた。 駅前の店「番所」でちょっと休憩。

駅前の店「番所」でちょっと休憩。

「城西国際大学薬草園」という城西大学が管理する大多喜町の薬草園。

「城西国際大学薬草園」という城西大学が管理する大多喜町の薬草園。

その先は水生・潤生植物区。

その先は水生・潤生植物区。

戦国時代、徳川の関東入りで三傑の本多忠勝が来て上総一の城になった大多喜城。

戦国時代、徳川の関東入りで三傑の本多忠勝が来て上総一の城になった大多喜城。 そして四階。

そして四階。

最後、出口脇に自由にかぶれる撮影用の兜があった。

最後、出口脇に自由にかぶれる撮影用の兜があった。 印旛沼沿いのオランダ式風車のある広場。

印旛沼沿いのオランダ式風車のある広場。

♪あかしろきいろ〜 の童謡どおり色んな色の花が咲き、それが混ざっても決して雑多な感じでもなく良い花畑。

♪あかしろきいろ〜 の童謡どおり色んな色の花が咲き、それが混ざっても決して雑多な感じでもなく良い花畑。 消滅したバーガーチェーン「ロッキーバーガー」の個人経営で残った店。

消滅したバーガーチェーン「ロッキーバーガー」の個人経営で残った店。 店内は駄菓子メインの雑貨店。

店内は駄菓子メインの雑貨店。 さて、そんな凄い雰囲気は演出かのように徹底していた。

さて、そんな凄い雰囲気は演出かのように徹底していた。 買ったのは「オリジナル ロッキーバーガー(もち入り)」

買ったのは「オリジナル ロッキーバーガー(もち入り)」 もう一つは、オリジナル〜をたのんだら「ひとつだけ??」と言われ咄嗟に追加した「チキンバーガー」

もう一つは、オリジナル〜をたのんだら「ひとつだけ??」と言われ咄嗟に追加した「チキンバーガー」 真岡市(旧二宮町)久下田の道の駅。

真岡市(旧二宮町)久下田の道の駅。

ちょっとまだ寒いかな?とか思いつつジェラを食べた。

ちょっとまだ寒いかな?とか思いつつジェラを食べた。

さてさて、おまけで、栃木の最近の流行の「レモン牛乳」を購入。

さてさて、おまけで、栃木の最近の流行の「レモン牛乳」を購入。 松戸市のラーメン屋。

松戸市のラーメン屋。

出口に歩く途中の芝生の広場「西口ひろば」で大きなゴムボールが貸出してた。

出口に歩く途中の芝生の広場「西口ひろば」で大きなゴムボールが貸出してた。 あとは小さい子向けの大きな遊具「キッズドーム」を通って出口に出た。

あとは小さい子向けの大きな遊具「キッズドーム」を通って出口に出た。 みどり市大間々町上神梅の122号沿いのそば・うどん屋。

みどり市大間々町上神梅の122号沿いのそば・うどん屋。

これはなかなかおいしかった。

これはなかなかおいしかった。