木城町高城にある城跡の公園。

木城町高城にある城跡の公園。

標高60mの細い舌状台地の上にある戦国時代の城跡で、高城川合戦や秀吉九州征伐でも落城しなかったそうだ。

その城の台地の先端の主格部分が「高城城山公園」の広場として整備されていて、その一角に広い駐車場があるので、車で来ると歩きの上り下りが全然ない有り難い城跡。くにさんのチョイスの賜物。ありがたい。

そしてその広場(本丸?)の南の崖側には城っぽくない近代町中高櫓風の展望台があった。

一応登ってみた。

おおいい眺め。

この下に羽柴秀長の15万の軍勢が押し寄せてたのか。。よく凌いだもんだ。

櫓の屋根の端には小さな鐘みたいなのが吊られてた。風鈴?風で鳴るのかな?

反対側は公園園内と連なる低い山並。園内は桜の樹に囲まれていたけどもう秋で葉が落ちて、、、あれ?なんかポツリポツリと花咲いてるぞ?季節を間違えちゃったか?それともそういう桜なのか?不思議。

そして櫓から降りて少し広場を歩いた。

なんか城跡らしい部分は広場の入口手前の堀切くらいで、園内は下から歩いてきたかと思われる人がチラホラ散歩してて、健康そうな憩いの広場。

でもなんか臭かった。。

でもなんか臭かった。。

んーこれは何のニオイだっけ、、とまわりを見ると、イチョウの樹の下に実(ギンナン)が沢山落ちていた。あーこれのニオイだ。

ウチも、都内に済んでた子供の昔に父親と日比谷公園に行って拾ってきたギンナンを干してたりして臭かったなぁ。。とか懐かしく思った。

園内結構キレイに整備されてるけど、ここまで大量のギンナンがそのまま放置の公園って久々に来たかも。

日向市美々津町の美々津港に面した海沿いにある石碑。

日向市美々津町の美々津港に面した海沿いにある石碑。

さて、そんな石碑は「立磐神社」の参道入口にあるので、神社の方にも歩いてみた。

さて、そんな石碑は「立磐神社」の参道入口にあるので、神社の方にも歩いてみた。

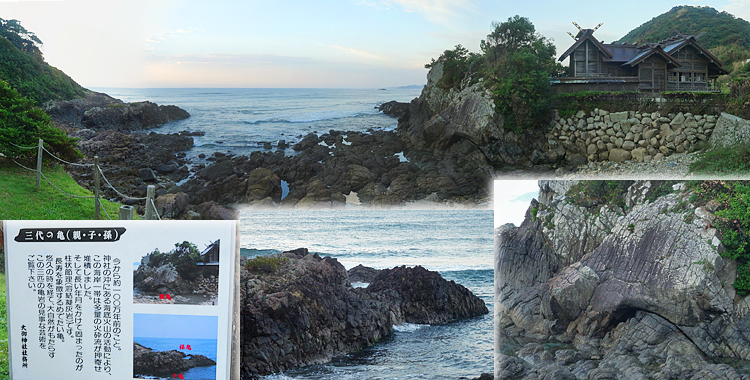

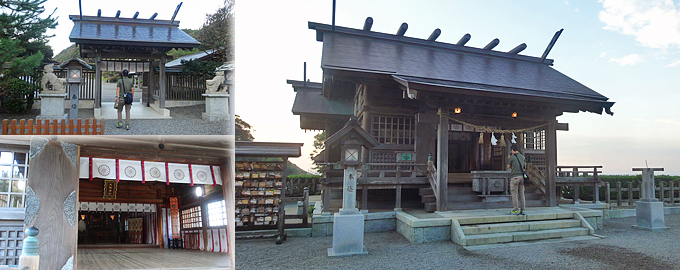

日向市日知屋の日向半島の付け根の日向灘に面した神社。

日向市日知屋の日向半島の付け根の日向灘に面した神社。

その先はさざれ石の岩場になってて、少し歩いてみたけどフナムシが多くてちょっとビックリ。普段は湾港のコンクリ部分で良く見慣れたフナムシだけど、岩場の草むらに逃げ隠れる姿は別の虫みたいで気持ち悪く感じた。。

その先はさざれ石の岩場になってて、少し歩いてみたけどフナムシが多くてちょっとビックリ。普段は湾港のコンクリ部分で良く見慣れたフナムシだけど、岩場の草むらに逃げ隠れる姿は別の虫みたいで気持ち悪く感じた。。 そしてゆっくり駐車場に戻った。

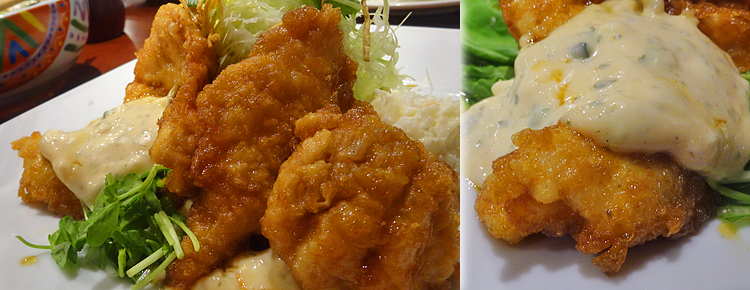

そしてゆっくり駐車場に戻った。 延岡市岡富町のイオン敷地内にある洋食店。

延岡市岡富町のイオン敷地内にある洋食店。

わーでもこの組み合わせは意外と量多いなぁ。ハーフちゃんぽんて結構まともな量あるよ。

わーでもこの組み合わせは意外と量多いなぁ。ハーフちゃんぽんて結構まともな量あるよ。 で、帰って後日食べてみたら、カップ麺ながらにこれが結構うまかった。

で、帰って後日食べてみたら、カップ麺ながらにこれが結構うまかった。 高千穂町三田井にある神社。

高千穂町三田井にある神社。

「待ってる間にウズメの像でも見てて」と言われて見てみた「鈿女の舞いの像」

「待ってる間にウズメの像でも見てて」と言われて見てみた「鈿女の舞いの像」 高千穂町押方の舌状に延びた展望の良い峰。

高千穂町押方の舌状に延びた展望の良い峰。

さて遊歩道は緩やかな下り坂でまだ先に続いていて、下から見た櫛の様な樹はここの松の木のようで、不思議と真っ直ぐ奔放に生えた元気そうな松が並んでいた。

さて遊歩道は緩やかな下り坂でまだ先に続いていて、下から見た櫛の様な樹はここの松の木のようで、不思議と真っ直ぐ奔放に生えた元気そうな松が並んでいた。

高千穂町下野の325号沿いにある観光物産店。

高千穂町下野の325号沿いにある観光物産店。

そして列車以外にも滝があったりしてのんびり休憩するのによさそうなトコ。

そして列車以外にも滝があったりしてのんびり休憩するのによさそうなトコ。

阿蘇村(旧久木野村)久石の県道沿いにある道の駅。

阿蘇村(旧久木野村)久石の県道沿いにある道の駅。

阿蘇市狩尾から山肌を縫って下る道。

阿蘇市狩尾から山肌を縫って下る道。

阿蘇のカルデラの縁に連なる外輪山のひとつの峰で見晴らしの良い最高峰の山。

阿蘇のカルデラの縁に連なる外輪山のひとつの峰で見晴らしの良い最高峰の山。 その頂上からの展望も悪くなく写真も撮ったけど、少し下った突き出た先に展望台があってみんな其処まで歩いてたので、(っていうか此処からの写真だと歩く人が入り込みすぎるので)少し休んでからゆっくり下ってみた。

その頂上からの展望も悪くなく写真も撮ったけど、少し下った突き出た先に展望台があってみんな其処まで歩いてたので、(っていうか此処からの写真だと歩く人が入り込みすぎるので)少し休んでからゆっくり下ってみた。