勝浦市川津にある史跡公園。

勝浦市川津にある史跡公園。

ここは初めての立寄り。(と思ってたけど帰ってから日誌を振りかえってみたら11/01/02に友達と来てた。。まぁその時はその後に行った「八幡岬」と「鵜原理想郷」の方を点景にしてここは割愛してたのですっかり忘れてた。。そしてその日の写真は地震でパソコン壊れてすっ飛んでしまって見返せない。なむさん)

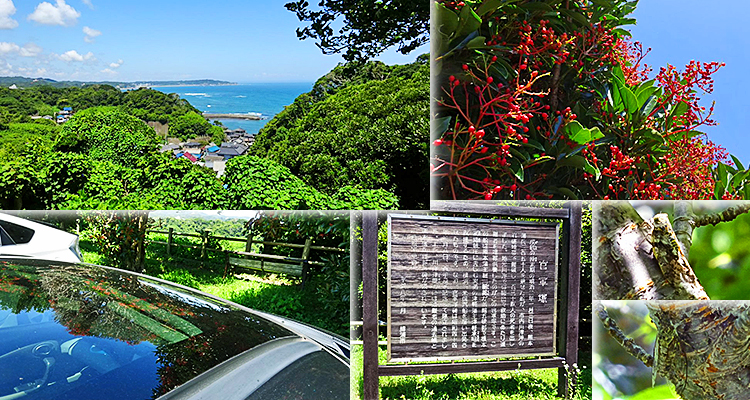

以前は通過するばかりのドライブだったけど、ちゃんとこうした展望駐車場は寄らないとだよねーとか思いながら停車。

停めたトコの前の気の赤い実が鮮やかで、車の天井ガラスにもクッキリ反射してた。(珊瑚樹というらしい)

さてさて、駐車場の横に山頂への階段があるからその上が展望台だろうとはわかってたけど、先に前の木陰から覗ける眺めを望んでみた。

こっちは手前の川津港の村から見える海で、岬のように見える対岸は御宿かな。上にあがってこっち方向が見れなかった時の保険としてじっくり見た。

官軍塚の解説もあって読むと、明治2年の年頭に戊辰の役で函館に向かう官軍の援軍の熊本藩兵の乗った船が川津沖で難破、130人の死者が出て埋葬供養したのがこの官軍塚だそうだ。なるほどその官軍か。

で、山頂への段を登った。

森の中を登る階段で木が近く、そしてセミが近くで鳴きまくってた。それがセミの声聞くと啼いてるのはニイニイゼミとツクツクホウシとヒグラシ!まだ7月だからニイニイゼミはわかるけど、ツクツクホウシは早すぎ!千葉の南はこんなもん?そして昼間からヒグラシって海近いのに山の中って感じ!木陰の涼しさと相まっていい感じ。で、ニイニイとツクツクは凄い間近で啼いててちょっと探すとすぐ見つかった。

そして頂上にはくぐってまわって上がる面白い形の展望台。早速登るといい眺め。

南の勝浦灯台から御宿までの広い海。官軍の船はどこらへんで難破したんだろか。

御宿の海岸をズーム最大で見てみたら浜辺に人が沢山いるのが見えた。御宿町は海水浴場開いてるんだっけ。月の砂漠の像はどこら辺だろと当てずっぽうで写してみたけどハズレてたみたい。

裏の西側は千葉の山。起伏なく平らでおとなしいね。

しばらく眺めて風を浴びて展望台を下りた。

南側の東屋のある芝生の広場には、森の側に新しめの案内板、東屋の奥に石碑が並んでた。この平成24年の新しい案内は下の平成6年の案内とほぼ同じだけど、死者数が藩兵200余名と米国人乗組員20人とかなり増えていた。。新しい方が正確なのか盛ってるのか。。

そして石碑の方の案内はm節く自分が写りこんじゃって読みづらかったけど、二百余名の溺死者とあるのでこっちが正しそう。そしてこの石碑には、太平洋戦争時中、沿岸警備陣地となって旧態を失ったが~ 遭難百年に際し改めて石碑を建ててt往時を偲ぶ~とあった。こういうのは同じことしか書かれてないと思って飛ばすけど、それぞれ読まなきゃダメなのかぁ。

そして東屋は椅子が壊れかけてたけど、入って見たら日陰で涼しくていい感じ。夏はちょっとヒ日陰で休めるトコ必要よね。

ここからでもカメラのズームで洋上のタンカーを見れたりできて小休止。

そしてまたセミの森の階段を下った。

そしてまたセミの森の階段を下った。

下りこそはヒグラシの写真を撮りたいなと思ったけど、やっぱりヒグラシは見つけられなかった。。ヒグラシは近くじゃなくて木陰で啼いてたからね。

そんな木陰の合間からのぞけるその先の眺めとかもいい感じ。なんか凄くいいスポットだった。印象の良し悪しは来るときのタイミング次第なんだね。

勝浦市勝浦の丘の上にある展望駐車場。

勝浦市勝浦の丘の上にある展望駐車場。

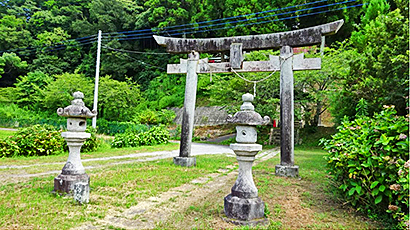

最後に振り返って駐車場の奥を見てみると、裏の斜面の中ほどに鳥居があるのに気づいた。神社だね。

最後に振り返って駐車場の奥を見てみると、裏の斜面の中ほどに鳥居があるのに気づいた。神社だね。 勝浦市杉戸の297号沿いにある食堂。

勝浦市杉戸の297号沿いにある食堂。 やっぱりみんなそんな感じなのかな、昼前とはいえ店は他にお客おらず悠々テーブル席に着いた。

やっぱりみんなそんな感じなのかな、昼前とはいえ店は他にお客おらず悠々テーブル席に着いた。

野田市目吹の県道沿いにあるラーメン店。

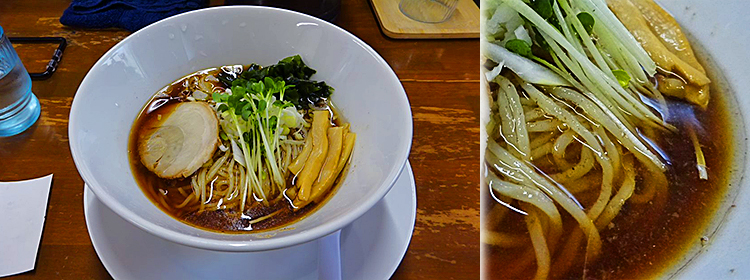

野田市目吹の県道沿いにあるラーメン店。 そして何といってもこのクソ暑い夏に「冷やしラーメン」の幟があるのが嬉しい。そして入り口前の外に見やすいメニューが出てるのも嬉しい。辛いメニューも有るけど基本的に醤油、塩、味噌、魚介の素直なラーメンらしい。

そして何といってもこのクソ暑い夏に「冷やしラーメン」の幟があるのが嬉しい。そして入り口前の外に見やすいメニューが出てるのも嬉しい。辛いメニューも有るけど基本的に醤油、塩、味噌、魚介の素直なラーメンらしい。

野田市船形にある沼。

野田市船形にある沼。

表に戻ってまた水面を覗いてみた。やっぱ自然なとこでは10分かそこらじっとして眺めて待たなきゃとか思って静止。ホントは見えてても気づいてないだけかもとじっくりゆっくり見まわしてみた。

表に戻ってまた水面を覗いてみた。やっぱ自然なとこでは10分かそこらじっとして眺めて待たなきゃとか思って静止。ホントは見えてても気づいてないだけかもとじっくりゆっくり見まわしてみた。 今日はここのヒマワリを見に来てみた。

今日はここのヒマワリを見に来てみた。

市原市養老の県道沿いにある資料館。

市原市養老の県道沿いにある資料館。 「団体さんがメニューを迷ってるところだから先に決めてもらえれば、、」と言われたけど、もう最初から決まってたので迷うことなく外の幟もなってる「黒しょうゆ焼きそば」をたのんだ。

「団体さんがメニューを迷ってるところだから先に決めてもらえれば、、」と言われたけど、もう最初から決まってたので迷うことなく外の幟もなってる「黒しょうゆ焼きそば」をたのんだ。

そして食後は一応まだ雨降ってたのでまた軽く一階のダム資料館を見てまわった。

そして食後は一応まだ雨降ってたのでまた軽く一階のダム資料館を見てまわった。 睦沢町上之郷にある神社。

睦沢町上之郷にある神社。

茂原市本納にある上総国二宮の神社。

茂原市本納にある上総国二宮の神社。

茂原市高田の旧国道沿いにある食堂。

茂原市高田の旧国道沿いにある食堂。 メニューは多く、ずらっと並んだ献立の札が店の歴史というか貫録を示していた。

メニューは多く、ずらっと並んだ献立の札が店の歴史というか貫録を示していた。