土佐市宇佐町竜の横浪半島にある浜。

景色イイ浜を眺める展望台でもあるのかと思って立ち寄ってみたんだけど、小さな日陰の駐車場から少し歩いてみたら途中で鉄柵越しに浜が見下ろせた。でもま、もう少しちゃんと見れる場所があるならばと進むと、小道の入口に案内板があった。

ここは「横浪メランジュ」という1億3千年間から7千年前までの岩石や地層が入り乱れて分布する海岸で、プレート学を世界で最初に証明した場所として国の天然記念物になってるそうだ。

。。ちょっとムヅカシイね。

っていうか、展望台じゃなくて浜に下りる道だった。んーどうしようか、、

けっこう高さあるよな、、戻るのつらいよな、、っていうか、道も草ボウボウで怪しいし、、とか思いながらも進んでた。

トンボが沢山いて先導された。太めの尾のトンボはあまり見ないやつだな(ハラビロトンボと言うらしい)。

浜を眺めながら、けっきょく浜まで階段を下りきると、小型の案内板があった。

北へ進むと「伊坂ノ鼻」に展望台があって「横浪メランジュ」の北端から南端まで一望できるらしい。

南に進むと、様々な岩石や地層を観察できて「チャート壁」まで行けるけど、潮位によっては通れない場所があるそうだ。片道45分。

とりあえず様々な岩石が並ぶ南側こそが「五色ノ浜」のようなので、まずは浜を南に進んでみた。

この南ルート、散策路があるかと思いきや、そんなものはなかった。

足場を探しながら岩を登っていく形。。

浜に出たトコから見えていた小型の案内板があるトコまで来てみたけどけっこう大変。っていうかこんなトコまだ序の口の入口程度だった。

案内板には【巡検ガイド】メランジュの様々な岩石が写真で解説されてた。

少し登ればその先の様子が見れるかな?と、頑張ってみたけど、この先は更に岩肌を登ったり道なき岩を辿っていくようで、登ってる時はまだいいけど、フト振り返ると戻るのも大変で意外と怖い。

こりゃ散歩でフラリと進むルートじゃないわ、、岩歩きの完全装備じゃないと死ぬわ、、と諦めた。

振り返った浜は景色よく、北の「伊坂ノ鼻」はカッコよく聳えていた。こっちはいいや、そっち行こう。

「伊坂ノ鼻」は展望台があると書かれてたから、そっちは道があるだろう、、、と進んだけど甘かった。

こっちもやっぱり岩。溝の大きい歩きやすい靴なので滑る心配はなかったけど、やっぱり大変だった。

しっかり岩に掴まって一歩一歩慎重に進むと、崩れたような痕があった。あーひょっとしたら道らしい道は崩れて落ちたか?

更に慎重に進んだので小型の案内板まで遠かった。。

で、なんとかその小型の案内板のトコまで登ると、ここが峠。

あれ?展望台ってどこよ? 確かにココから北も南も見渡せるけど、展望の台はどこさ。崩れたのか?

案内板だけちゃんとしてて他はワイルドなキツイ場所だった。

案内板には【巡検ガイド】地震断層の化石が写真で解説されてた。

案内板には【巡検ガイド】地震断層の化石が写真で解説されてた。

その地震断層の化石が見れる岬の北の浜、、景色よくいい眺めだけど、またこれ岩を下りるのも登って戻るのも大変そうなので、ココで眺めるだけで良しとしよう。。(写真で見るとたいしたことなさそうに見えるのが不思議)

「こういうときは臆病なくらいがちょうどいいのよね」正直言って地震断層の化石は、、見てもわかんないし。

ってわけでここで折り返し。

っていうか、、、振り返ったらこっちから見る「五色ノ浜」もいい眺め。さっきの南側の岩場の先もよく見えた。 、、っていうか、あんなの進んじゃダメでしょ。

そして戻る道はなく、、やっぱ崩れてるよね。あーなんでこんなトコまで登って来ちゃったんだろうか、と後悔しつつも、あんまし考えるとますますイヤになりそうだったので足元だけに集中して、周りの岩をしっかり掴みながらゆっくり下りた。

そして浜に下りて休憩。つかれた。。

そして浜に下りて休憩。つかれた。。

浜は小石がガラガラ言っててなかなか心地いい音を奏でてて癒された。

散歩だったら浜辺でのんびりするくらいで止めとかなきゃね。

そして階段を上って県道に戻った。

もちろん汗はかいたけど思ったほどキツくはなかった。ちゃんとした道だしねww

しっかしマニアックなコースだった。

案内板だけはちゃんとしてて観光地みたいな雰囲気出してるのがイケナイよ。

っていうか、ドライブ中に興味もって寄るスポットで地質学系の岩場とかって割りと多く、何処が面白いのか分からないトコも多いけど、もう少し勉強したら面白くなるかな?

あ、いや、面白くなったら興味本位で危険なトコにも入り込んじゃいそうだからヤメとこう。。アブナイあぶない。

タグ:楽:眺 楽:登 楽:音 楽<困 景:岩 景:海 景:浜 景:岬 観:地 観:然 動:虫

古き良き時代の町のスーパーって感じの店内に入ると奥の半分が食堂になっていた。

古き良き時代の町のスーパーって感じの店内に入ると奥の半分が食堂になっていた。

高知市帯屋町の帯屋町一丁目商店街にある米販売店。

高知市帯屋町の帯屋町一丁目商店街にある米販売店。

まだぜんぜん腹たまってなかったけどいいか、午前中じゃあまり食べる店も開いてなさそうだからここらで引き返した。

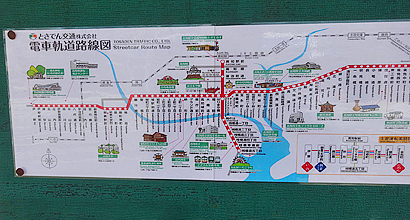

まだぜんぜん腹たまってなかったけどいいか、午前中じゃあまり食べる店も開いてなさそうだからここらで引き返した。 高知市街から近郊までを走る路面電車。通称「土電(とでん)」

高知市街から近郊までを走る路面電車。通称「土電(とでん)」 電車はバス以上に頻繁に走ってて、差ほど待たずに到着。

電車はバス以上に頻繁に走ってて、差ほど待たずに到着。

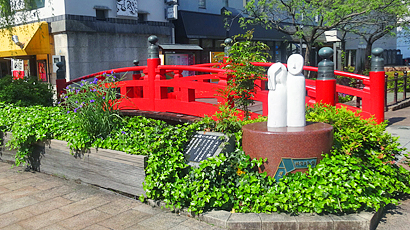

高知市はりまや町の32号沿いにある「日本三大がっかり名所」のひとつとして有名な橋。

高知市はりまや町の32号沿いにある「日本三大がっかり名所」のひとつとして有名な橋。

で、また路面電車で戻ってきたのがちょうど10時。

で、また路面電車で戻ってきたのがちょうど10時。 高知市吸江の高知港前にある山の頂上付近にある公園。

高知市吸江の高知港前にある山の頂上付近にある公園。

しばらく眺めて、真下を覗いてたら登ってくる人が見えたので退散。

しばらく眺めて、真下を覗いてたら登ってくる人が見えたので退散。

案内板には【巡検ガイド】地震断層の化石が写真で解説されてた。

案内板には【巡検ガイド】地震断層の化石が写真で解説されてた。

そして浜に下りて休憩。つかれた。。

そして浜に下りて休憩。つかれた。。 須崎市裏ノ内下中山の県道「横浪黒潮ライン」沿いにある駐車場。

須崎市裏ノ内下中山の県道「横浪黒潮ライン」沿いにある駐車場。

観音寺市坂本町の県道沿いにあるうどん店。

観音寺市坂本町の県道沿いにあるうどん店。

三豊市詫間町の三豊市詫間町の先の部分(浦島)にある山。

三豊市詫間町の三豊市詫間町の先の部分(浦島)にある山。

残念ながら、パノラマの撮影は太陽の光量差で失敗。

残念ながら、パノラマの撮影は太陽の光量差で失敗。

三豊市詫間町香田の県道沿いに昔あった旧軍の航空隊基地跡。

三豊市詫間町香田の県道沿いに昔あった旧軍の航空隊基地跡。