胎内市下赤谷の県道沿いにある道の駅。

ここは「日帰り温泉がある」と道の駅の公式本(道の駅ハンドブック 470駅 99年度版)に乗ってて、ずーっと前に一度来たことあったけど、国道からは少し離れてて道は真っ暗、ついた先も真っ暗でドコが道の駅の駐車場か分からないくらい、風呂も何処だかよく分からず探した結果スポーツジムみたいな施設の広くなく味気ない風呂でガッカリした。。(05/10/15)というトコ。

まぁ今日はトイレだけのつもりで来てみた。

ら、意外と国道から離れておらずすぐ着いた。

ら、意外と国道から離れておらずすぐ着いた。

そして意外と明るくてもやっぱりドコが道の駅の駐車場かよく分からなかったw

広い駐車場はそのスポーツジムみたいな施設「クアハウスたいない」の駐車場で、道の駅はその先にあって、トイレは新しめだったものの直売所は小さなプレハブでやっぱり道の駅らしからぬトコだった。

まぁどうせ店は早朝でやってないしトイレだけのつもりだから問題なしと休憩。

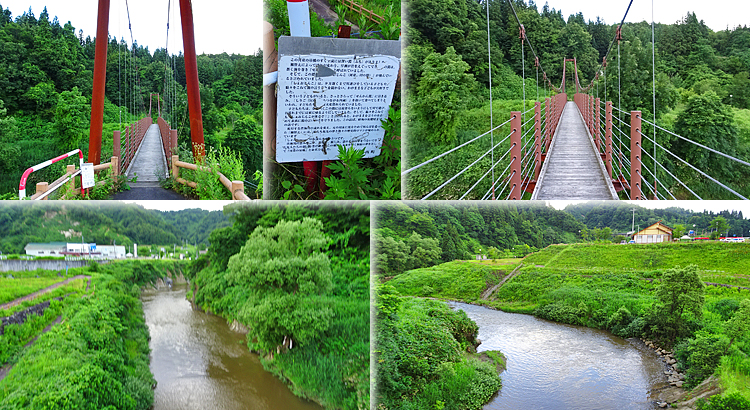

トイレ後に周りを見ると裏に胎内川と赤い「樽が橋」がよく見え、曇っちゃってたけど、雲を纏った山の感じも眺めよかった。

近くで戯れてるのはこれは腹が白いからスズメだな。沢山いた。

そして「樽が橋周辺案内MAP」もちゃんとあった。(一応クアハウスの前の駐車場も道の駅ということらしかった)

ので、ちょこっと散歩。

すぐ手前にある「胎内観音」というのを見てみた。

これは昭和42年の洪水災害で亡くなった多くの犠牲者への慰霊と安堵を込めて建立したものだそうだ。

階段登ったら少しは眺めいいのかな?とも思ったけど登らずに拝んだ。

そして戻って今度は「樽が橋遊園」

一応有料だし開演前なので周りを歩くだけだけど、シカの区域は横から見えて沢山のシカに見つめられた。(睨まれたともいう)

坂を下った公園のあたりから見た胎内川は水量豊かで勢いあった。

けど、上から見てて滝になってるのかと思った部分はそうではなくて軽く堰き止める形になった岩間を滑り流れる感じで、下りてきて見るほどでもなかった。(日が差してれば気分違ったかもだけど)

やっぱりイマイチな印象ながら、見るトコはいろいろあって思いのほか楽しめた。

新潟市東区柳ケ丘の県道沿いにある弁当屋。

新潟市東区柳ケ丘の県道沿いにある弁当屋。

柏崎市椎谷の村のはずれにある湧水。

柏崎市椎谷の村のはずれにある湧水。

十日町市中仙田の252号(403号重複)沿いにある道の駅。

十日町市中仙田の252号(403号重複)沿いにある道の駅。

けど、渡った先の散策路は完全に雑草に埋もれてて、ちょっと気軽に歩くような雰囲気じゃなかった。。

けど、渡った先の散策路は完全に雑草に埋もれてて、ちょっと気軽に歩くような雰囲気じゃなかった。。 道の駅まで戻って、もう少し周りを眺め歩いてたら、道の駅の裏の階段の下には雪室があった。

道の駅まで戻って、もう少し周りを眺め歩いてたら、道の駅の裏の階段の下には雪室があった。 南魚沼市塩沢の17号沿いにある名前そのまんまのおにぎりの店。

南魚沼市塩沢の17号沿いにある名前そのまんまのおにぎりの店。

駐車場も広めですんなり停められた。

駐車場も広めですんなり停められた。

館林市苗木町の354号沿いにある地直売所の一角のような蕎麦店。

館林市苗木町の354号沿いにある地直売所の一角のような蕎麦店。 で、まずはその「なまず天」からでてきた。

で、まずはその「なまず天」からでてきた。

ただ、

ただ、 深谷市岡の17号深谷バイパス沿いにある道の駅。

深谷市岡の17号深谷バイパス沿いにある道の駅。

そして門をくぐってお寺を参拝。見物させてもらうから一応ね。

そして門をくぐってお寺を参拝。見物させてもらうから一応ね。

幸手市権現堂にある県営公園「権現堂公園」の権現堂堤で毎年開かれるアジサイの祭典。

幸手市権現堂にある県営公園「権現堂公園」の権現堂堤で毎年開かれるアジサイの祭典。