さいたま市大宮区高鼻町にある埼玉の県立公園。

さいたま市大宮区高鼻町にある埼玉の県立公園。

都市部ど真ん中の公園なので興味あっても来ることはないだろうと思ってたけど、平日なら人少なくてゆっくり歩けるかな?と来てみた。

ら、思った通り広い無料駐車場はガラガラで優々停められて歩く人もまばらだった。

駐車場から歩くとまず目の前にはサッカー場「NACK5スタジアム大宮」。おお、ここが大宮アルディージャのホームかぁ。

横から中を覗けたけどウチの柏のサッカー場より小さいんじゃないか?

サッカー場を抜けて公園内を進む。

キレイに咲く梅の花を見ながら歩くと、その先で「ちょっとスミマセン」とアンケートに声かけられた。

すぐ済むというので答えたら缶バッヂを貰えた。

さてさて、

この公園に来た目的はその先の「小動物園」

入園無料!いいね~。4時に閉まっちゃうけど、まだ一時間あるのでほどよいくらいかな。

そんな時間にも関わらず割と人はいて、親子連れだけでなく老夫婦や男同士女同士お一人様もちらほらいた。休日は混んでるよねきっと。

で、動物園の目的は実はハト。埼玉の県鳥で国の天然記念物の「シラコバト」。日本では数が減って絶滅危惧種だそうで、どんなハトか見てみたかった。

んだけど、この小動物園のメインといえる中央の大きなフライングゲージ(鳥の放し飼いコーナー)は鳥インフル対策で閉鎖されていた。。

えーーーシラコバト見れないの?がっかりー。

と、思いきや、入口横に並ぶキジ舎のひとつに「シラコバト」もあって二羽だけだけど見れた。(フライングゲージの方には沢山いるらしい)

おおこれが「シラコバト」か。普通のハトとは違って薄灰色のモノトーンで顔が小さく凛々しかった。

しばらく眺めて他の鳥も一通り見て戻ると、手前に出てきて胸膨らませて「ぽっぽーっぽ ぽっぽーっぽ」と優しく鳴いていた。鳴き声も普通のハトとは少し違うね。

このコーナーで一番かわいかったのは「二ホンリス」

このコーナーで一番かわいかったのは「二ホンリス」

三つ分つながったキジ舎で元気に走って登って跳んで回ってて、サービス良くアクロバット。みてて飽きなかった。

アメリカに行った時はあちこちで見かけたリスだけど同じくらいの大きさで同じくらい愛嬌有るね。国内では滅多に見かけないからなんか嬉しい。(最近は水族館でもそうだけど日本固有種のばっか見入っちゃうなぁ。)

素早くて落ち着くこともなくて写真には撮りづらかった。

他はサルやアナグマ、ヤマネコ、などがそれぞれ数種づつ並び、寒い中みんな元気だった。(日本のアナグマだけは引き籠ってた)

カピバラとかもいて、小さいながらもゆっくり見れる動物園だった。

強そうな奴は一番奥のハイエナとツキノワグマ。

ツキノワグマも元気に目の前をウロウロ。かわいいんだよねぇ。凶暴じゃなきゃいいのにねぇ。このくらいの大きさなら勝てるかな?(多分無理)

っていうか、冬眠とかしなくていいのかね?されてても困るけどw

45分ほどゆっくり見て回って満足して出た。無料の小動物園にしては整ってて色々いて十分楽しめるスポットだった。

その後は少し園内を散歩。

日本庭園の部分もあって門が開いてたけど、入る手前の池が気になって立ち止まった。

泳ぐのは「彩の国のヒレナガニシキゴイ」だそうで、県内の水産試験所で交配して作った埼玉ゆかりの品種だそうだ。

へー。埼玉オリジナルの魚まで見れて嬉しい。

そしてその先の氷川神社にも歩いてお参りした。

タグ:楽:歩 楽:証 観:園 観:池 観:然 植:花 動:鳥 動:獣 動:魚

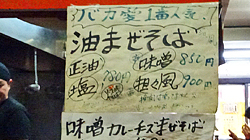

大泉町北小泉の県道沿いにある焼きそば店。

大泉町北小泉の県道沿いにある焼きそば店。 商店の一角をカウンターのみの店に改装した感じの造りで、メニューはやきそば(260円)だけで、大盛り(+100)と肉入り(+100)のみ。

商店の一角をカウンターのみの店に改装した感じの造りで、メニューはやきそば(260円)だけで、大盛り(+100)と肉入り(+100)のみ。

大泉町城之内にある小泉城跡(冨岡城跡)の公園。

大泉町城之内にある小泉城跡(冨岡城跡)の公園。

杉戸町才羽の広域農道沿いにある道の駅。

杉戸町才羽の広域農道沿いにある道の駅。 店名の看板は白いままだけど、幟立ってて厨房に人も見えた。

店名の看板は白いままだけど、幟立ってて厨房に人も見えた。

「餃子パン」

「餃子パン」 松戸市八ケ崎にあるラーメン店。

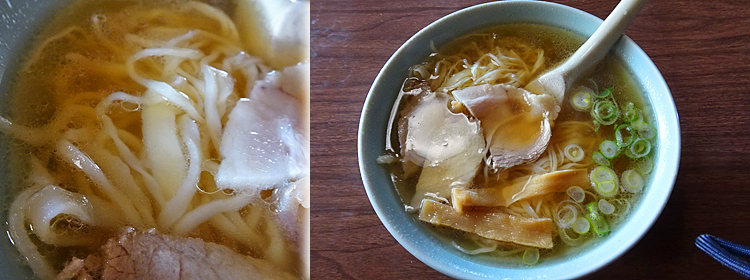

松戸市八ケ崎にあるラーメン店。 店内はカウンターのみ。

店内はカウンターのみ。

結城市結城の県道沿いにあるラーメン店。

結城市結城の県道沿いにあるラーメン店。 座敷には長く繋がったテーブルの島が三列。昭和の食堂って感じ。座布団もくたびれてた。

座敷には長く繋がったテーブルの島が三列。昭和の食堂って感じ。座布団もくたびれてた。

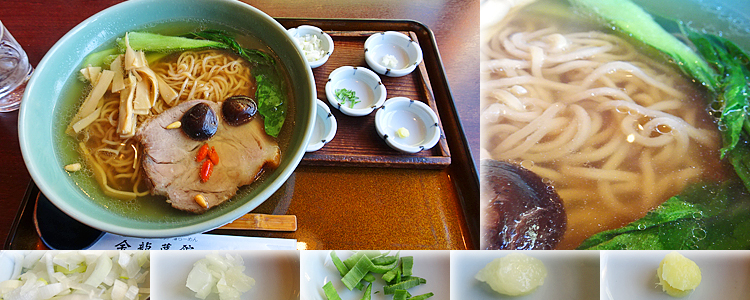

水戸市米沢町の県道沿いにある中華料理店。

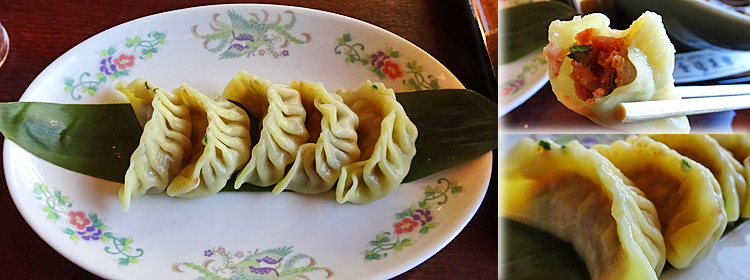

水戸市米沢町の県道沿いにある中華料理店。 さてメニューを見ると中華料理が並ぶ中で1頁目が水戸藩メニュー。ラーメンにつけ麺に冷やしもあり、「水戸藩餃子」なんていうのもあった。

さてメニューを見ると中華料理が並ぶ中で1頁目が水戸藩メニュー。ラーメンにつけ麺に冷やしもあり、「水戸藩餃子」なんていうのもあった。

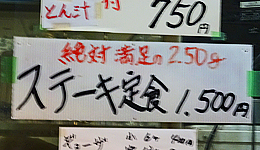

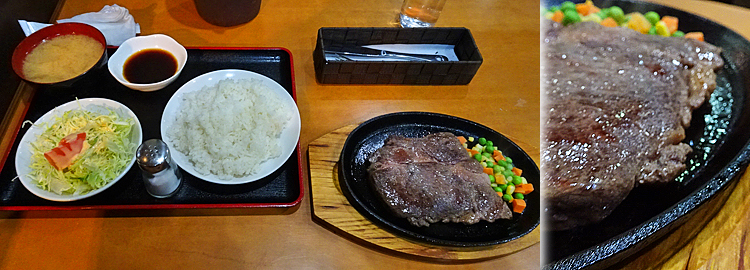

松戸市根木内の県道沿いにある食道。

松戸市根木内の県道沿いにある食道。 で、

で、

さいたま市大宮区高鼻町にある神社。

さいたま市大宮区高鼻町にある神社。

さいたま市大宮区高鼻町にある埼玉の県立公園。

さいたま市大宮区高鼻町にある埼玉の県立公園。

このコーナーで一番かわいかったのは「二ホンリス」

このコーナーで一番かわいかったのは「二ホンリス」

白井市折立の16号沿いにある京都のラーメンチェーン店。

白井市折立の16号沿いにある京都のラーメンチェーン店。