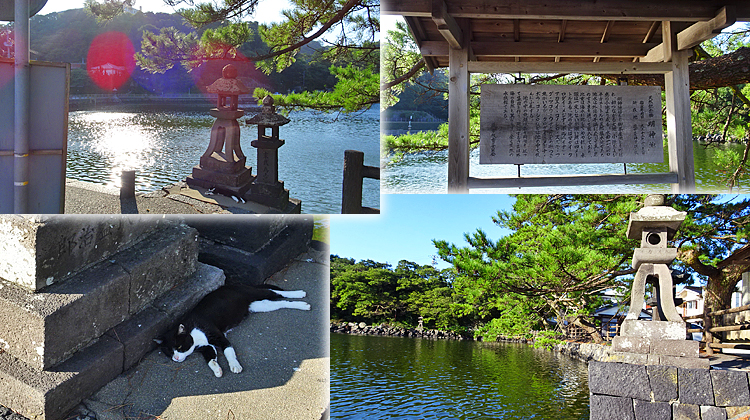

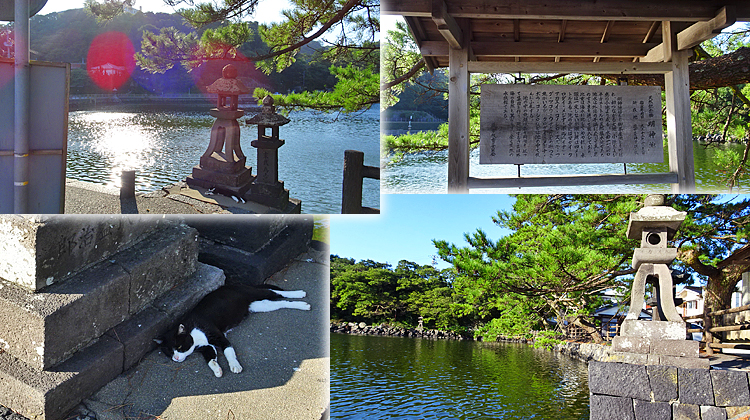

萩市椿東にある天然の海跡湖。

此処が今回のドライブで取り敢えず一番来てみたかった場所。9号~191号という単調な道を進んで、脇道に逸れることなく、寄り道もし過ぎることなく真っ直ぐやって来て、日のあるうちに着けて一安心。

この池は、海にできた火山島の笠山がいつしか陸繋島となって繋がった時にできた海の名残だそうで、池底の岩間から海水が入る塩水池。国の天然記念物。

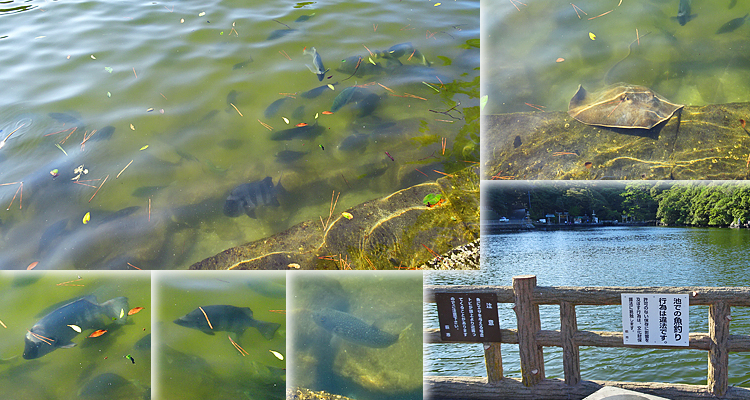

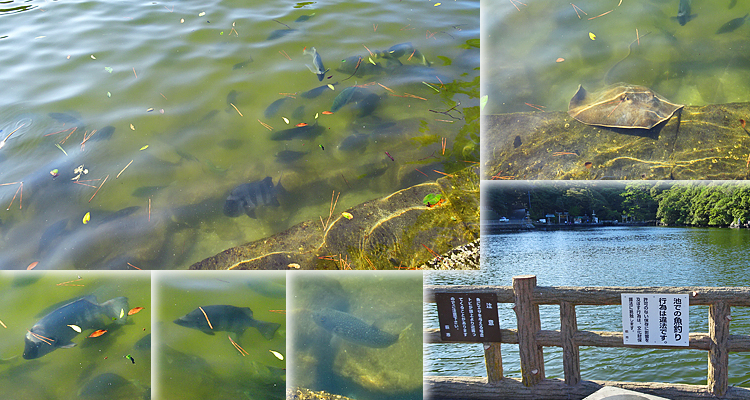

で、興味深いのは、その海水と共に入り込んだ海の魚が繁殖して天然の水族館と化しているという話で、それが如何ほどのものか是非この目で見てみたかった。

来てみたら、海の名残とは思えない静かな池で、石灯籠の下ではニャンコがぐでーっと御休息。とても和やかなトコだった。

で、

さてさて、ホントに魚が見れるのかな?と池を覗くと、、

!

!

すげー、沢山いるー、、

何とも驚いたことに池の鯉なみに磯の海水魚がウヨウヨ泳いでた。

それが、マジで磯釣りが好きな人ならイライラしそうないい型のイシダイなんかが何匹もいて、他にもぱっと見、メジナもシマイサキも大きく、クサフグまでデカかった。そしてまさかホントにいるとは思わなかったアカエイまでも挨拶のように姿を現して驚いた。

そして勿論「池での魚釣り行為は違法です」と書かれてた。

後から来た女性が「じゃあ釣りじゃなくて網ですくうのはエエんかな」とか話してたけど、天然記念物ぞ、たとえ手づかみでもダメに決まってんじゃんw

その隣の注意書きは「魚にエサを与える場合トビが頭上より近寄ってくることがありますのでご注意ください」とあった。

あ、やっぱりエサやりはOKなんだ。

あーやっぱパン残しておけばよかったー

と、くやしくおもいつつ、この近所で何か売ってないかな?と付近の店を見てみたら、池の目の前の陶器店でしっかり「魚のヱサ50円」とパン耳の袋が売られてた。さもありなん。

と、くやしくおもいつつ、この近所で何か売ってないかな?と付近の店を見てみたら、池の目の前の陶器店でしっかり「魚のヱサ50円」とパン耳の袋が売られてた。さもありなん。

っていうか、もっとぼったくってもいいと思うトコだけど良心的値段でおおだすかり。やさしいね。(平日の値段だったりして)

早速一袋買って池に戻った。

、、、でもよく考えたら、コイやアヒルじゃあるまいしイシダイやメジナがパンなんか食うのか?

とか思いつつ、池にパンを投げてみると、

ヴァシャヴァシャヴァシャ!

と、ものすごい食い付きで、魚もさらに集まってきて生簀状態。

驚いた。50円での餌付け体験。

今年夏に行った能登半島の真鯛の生簀よりも威勢よく賑やかに祭りのように集まって嬉しくなった。

そして出し渋ってみた時のくれくれアピールが面白く、特に最前列を陣取ったイシダイたちが、その嘴を水面から出してまでくれくれアピール。

そして「こっちこっち」とばかりに水鉄砲のように口から水を飛ばして自己アピール。

イシダイってこんな芸までするキャラだったのか、、、

手で直にあげてみようと近づいてみたけど、イシダイの口ってサザエの殻も嚙み砕くペンチのような口だと聞いてたのを思い出して寸前で落としちゃった、、へたれ。

他にも大型のボラが来たり、またエイが来たりしてその子らにあげようと放っても別な子が食べちゃってなかなか狙った子には届かなかった。(っていうか、エイもパン食うのか?)

ふと見上げると、そんな様子をちゃんとトンビが上から眺めてた。こちらも油断してないのでトンビも動かずじまい。

っていうか、パンより魚狙った方がよくね?

脇の石灯籠の下のネコは二匹に増えていた。こちらは何も狙わずに相変わらずぐでーっと気持ちよさそうにしてた。何だこの楽園w

まあ、人には愛嬌もって水面に口出すイシダイでも、ネコやトンビに狩られるようなマヌケではないんだろうね。

パンもなくなってしばらく眺めた後は、次来た人たちにその場を譲って移動した。

池に沿って東側に進んでみると、こっちの道ははすぐに柵で閉鎖されてて進めなくなってたので引き返した。

一旦戻って、車道の日陰の西側の池岸を進んでみた。

魚は駐車所の前だけではなく池のどの場所にもたくさんいて、覗いて魚影の見えない場所はなかった。

で、歩きながら見てたら、たまに大型のハタとかがいたりして驚く。本当は養殖してんじゃないの?とか思えてくる。。

そして車道の先の神社前でもパンを撒いていた。

これは鳥居の脇にあるエサ売り場の人が売れ残った分を撒いてるって感じだった。

その神社「厳島神社」にお参り。

そしてさらに奥に歩く。

庭園のような橋を渡るとその奥はひっそりと静かな池が森に囲まれていた。

何気なく見てたら青い鳥が飛んで来てて、カメラで追うとカワセミだった!

カワセミまでいるんか。何だこの楽園w

「風穴」という案内を辿って池の裏の奥に進んでみた。

ら、てっきり洞穴があるのかと思ってたらそうではなかった。岩の合間から冷たい風が吹き出すスポット。あー松本では天然の冷蔵室にしてたタイプのやつね。

温度計は15℃を指してて近づいてみたら確かに冷気が吹き出していてひんやりと気持ちよかった。日陰ながら石のコケの緑も鮮やかで、今日は夏日だったからとても癒えた。(昨日みたいな雨だったらまず来ないよね)

そしてたっぷり涼んで来た道を戻った。

森から覗く明神池は庭園のような雅に見えた。

帰りもゆっくり池を覗きながら戻ってたら、駐車場に戻る頃にはもう周りは日陰になちゃってて、日が笠山に落ちる寸前だった。ネコはまだ二匹仲良く寝転がってた。

タグ:景:湖 景:岩 観:宮 観:石 観:然 楽:験 動:鳥 動:獣 動:魚

順路はまたくねっと折り返して、さっきの展望台を対岸から見る場所に出た。

順路はまたくねっと折り返して、さっきの展望台を対岸から見る場所に出た。

佐賀市大和町梅野にある道の駅。

佐賀市大和町梅野にある道の駅。

福岡市城南区片江にあるうどん店。

福岡市城南区片江にあるうどん店。 こんな時間ながら店は結構混んでいて賑やかだった。

こんな時間ながら店は結構混んでいて賑やかだった。

萩市椿字鹿背ヶ坂の191号近くの県道沿いにある道の駅。

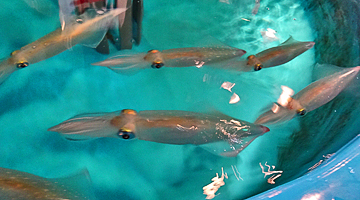

萩市椿字鹿背ヶ坂の191号近くの県道沿いにある道の駅。 中は市場のようになってて、そこに土産屋も融合して密度濃い店内。いろいろ魅力的なものもあって土産にしようかと思ったけど、それよりもうすぐ閉店の割引セールのものが気になった。

中は市場のようになってて、そこに土産屋も融合して密度濃い店内。いろいろ魅力的なものもあって土産にしようかと思ったけど、それよりもうすぐ閉店の割引セールのものが気になった。

と、くやしくおもいつつ、この近所で何か売ってないかな?と付近の店を見てみたら、池の目の前の陶器店でしっかり「魚のヱサ50円」とパン耳の袋が売られてた。さもありなん。

と、くやしくおもいつつ、この近所で何か売ってないかな?と付近の店を見てみたら、池の目の前の陶器店でしっかり「魚のヱサ50円」とパン耳の袋が売られてた。さもありなん。

阿武町奈古の191号沿いにある道の駅。

阿武町奈古の191号沿いにある道の駅。 見まわすと、あ、この室内プールは前からあった気がする。と少し思い出した。

見まわすと、あ、この室内プールは前からあった気がする。と少し思い出した。

江津市敬川町から浜田市国分町までの日本海沿岸5.5kmに及ぶ県立公園、の西端エリア。

江津市敬川町から浜田市国分町までの日本海沿岸5.5kmに及ぶ県立公園、の西端エリア。

何より天気よく気分いい。

何より天気よく気分いい。 出雲市斐川町学頭の9号沿いにある道の駅。

出雲市斐川町学頭の9号沿いにある道の駅。

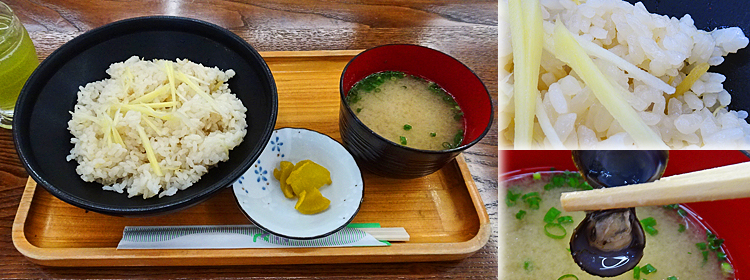

で、食後は店内の見てまわりつつ、御当地名物の出西生姜御コーナーでは醤油漬けの試食を食べて辛くて参ったりしつつも、なんかやっぱり気になってた「出西みどり生姜ソフトクリーム」を購入。

で、食後は店内の見てまわりつつ、御当地名物の出西生姜御コーナーでは醤油漬けの試食を食べて辛くて参ったりしつつも、なんかやっぱり気になってた「出西みどり生姜ソフトクリーム」を購入。 出発前にはやっぱちょっと物足りないから店前屋台で売ってたたい焼きのハムマヨを購入。

出発前にはやっぱちょっと物足りないから店前屋台で売ってたたい焼きのハムマヨを購入。

暗くて不気味だったトンネルを抜けて来待石広場に出ると、飾りのない四角い来待ストーンミュージアムがあった。

暗くて不気味だったトンネルを抜けて来待石広場に出ると、飾りのない四角い来待ストーンミュージアムがあった。