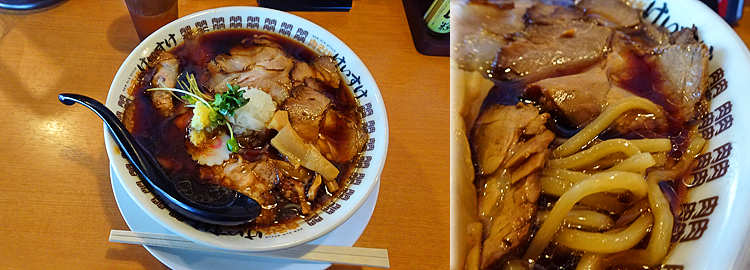

木更津市下烏田の127号沿いにある竹岡式ラーメンの店。

木更津市下烏田の127号沿いにある竹岡式ラーメンの店。

竹岡式ラーメンは富津市竹岡が発祥の千葉の御当地ラーメン。

漁師が漁を終えた後に焼酎を飲みながら食べる濃い醤油味のぶっきらぼうな千葉らしいラーメン。

以前その発祥の「梅乃家」へは二度ほど行った事あって、行列になってるのに狭い店内には焼酎飲んでクダ巻いてるオヤジ客がいてナルホドと思った。その賛否両論のラーメンは僕は気に入ってて、何度でも行きたいトコなんだけど行列を並ぶのがイヤでいつも通過しちゃってて久しく食べてない。(東金の「ぐうらーめん」も竹岡かなぁ?)

そんな竹岡式の店であろうこの店は、富津よりずっと手前の木更津のやや郊外の国道沿いの広い駐車場のある入りやすそうな店。

だけど、竹岡はもっと先だからついついいつも忘れてて通過してから気付くパターン。

今日はたまたま手前の交差点で信号待ちして気付いて寄れた。

店に入るとテーブル席はほぼ満席で待ってる人がいたけど、カウンター席はあいててすんなり席に着けた。

大盛りにしようかと思ったけどやめて「味玉ラーメンチャーハンセット」にした。

おーおーおーこれこれ。これはなかなか竹岡式。

久々なので本場の店とどのくらいの差があるかハッキリしないけど、医者が激怒しそうなエッジの効いた濃い醤油味に乾麺っぽい麺。麺汁どちらもやや食べやすく一般寄りな感じではあるけど、しっかり竹岡の風味でおいしかった。

そして本場で入ってたか忘れたけど、海苔が大きめで嬉しい。その海苔の上の汁啜って風味プラス。

いやぁ野田や銚子みたいな醤油の町でもこのくらいの醤油を主張したラーメン出して欲しいよね。(銚子は「ぬれ煎」があるからいいけど)

で、チャーハンは、、普通だった。

セットじゃなくて大盛りでよかったな。。またこよ。

(っていうか、、二日連続で濃い味のラーメン食べてしまった。。まぁ正月だからいいかな)

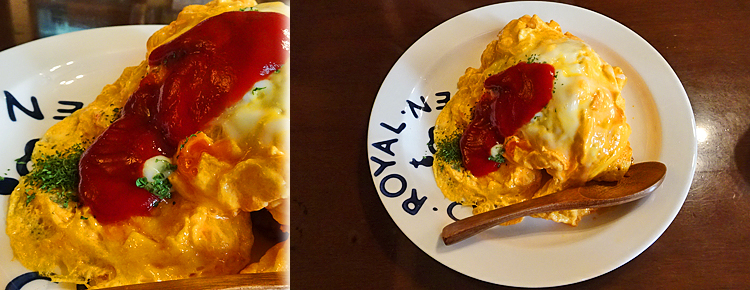

春日部市本田町の県道沿いにあるラーメン店。

春日部市本田町の県道沿いにあるラーメン店。

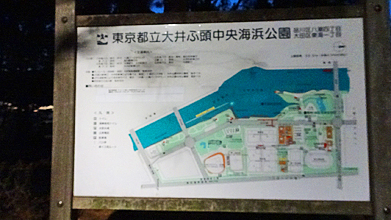

品川区八潮から大田区東海の京浜運河沿いにある公園。

品川区八潮から大田区東海の京浜運河沿いにある公園。

なーんかね、

なーんかね、

熊谷市柿沼にある焼きそば専門店。

熊谷市柿沼にある焼きそば専門店。

秩父市大畑町にある寺院。

秩父市大畑町にある寺院。

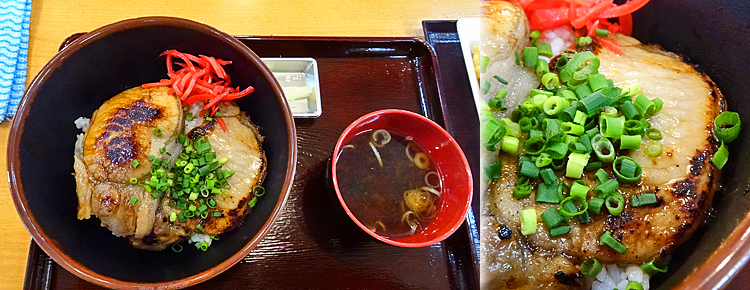

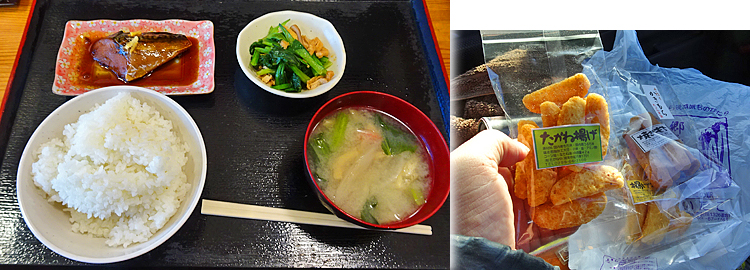

横瀬町芦ケ久保の299号沿いにある道の駅。

横瀬町芦ケ久保の299号沿いにある道の駅。 逆にその方が有り難く秩父名物で食事。

逆にその方が有り難く秩父名物で食事。

さて、この道の駅、「果樹公園」なんて名前に付いてたのは知らなくて、実は構内に果樹公園があるのかな?なんてフラフラしてみたけど、、目の前には遊びやすそうな川があり、背後には西武秩父線の芦ヶ久保駅。果樹公園?そんなの無かった。

さて、この道の駅、「果樹公園」なんて名前に付いてたのは知らなくて、実は構内に果樹公園があるのかな?なんてフラフラしてみたけど、、目の前には遊びやすそうな川があり、背後には西武秩父線の芦ヶ久保駅。果樹公園?そんなの無かった。

潮来市前川の県道沿いにある道の駅。

潮来市前川の県道沿いにある道の駅。

鎌ケ谷市粟野の海自下総航空基地の南にあるパン屋。

鎌ケ谷市粟野の海自下総航空基地の南にあるパン屋。

で、その裏の成田山公園、どんなだったっけ?とちょっと歩いてみた。

で、その裏の成田山公園、どんなだったっけ?とちょっと歩いてみた。 千代田町赤岩の県道沿いにあるうどんの店。

千代田町赤岩の県道沿いにあるうどんの店。