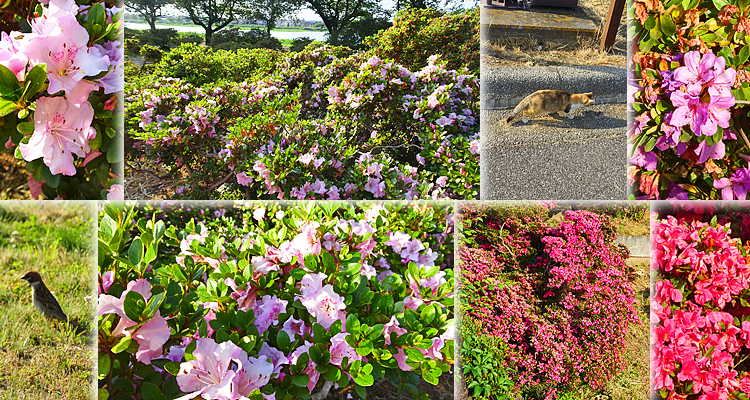

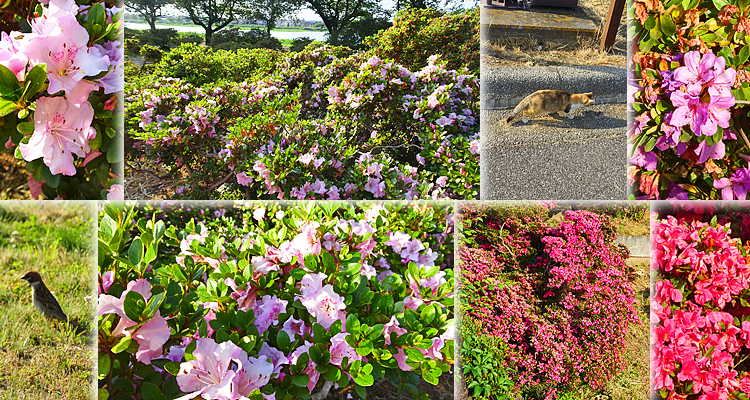

館林市花山町にある県立公園。

館林市花山町にある県立公園。

名勝「躑躅ヶ岡」という国文化財でその名の通りツツジが有名な公園。

ツツジの季節に一度来てみたいもんだけど、やっぱり混むんだろうなぁ、、と思って足は向かなかった。

っていうかツツジって植え込みとかのをあちこちで見かけるからねぇ、あまり珍しい感じしないんだよね。(自宅前にも咲いてるし)

そんなツツジスポットだけど、もう空いてるだろうからどんなもんかと寄ってみた。

付近には駐車場が何ヶ所もあってガラーンとしていた。

奥の方の入口はゲートがあって参道のように並ぶ土産屋は全てシャッターを閉じていた。そのゲート前の瓦屋根の小屋は券売所、、え?ここって有料だったの?

もちろん見頃の時季だけのようで今日は無料。

さて、入口の広場の先にはさっそく名勝「躑躅ヶ岡」。

こんもり盛り上がった塚のような岡がそのままツツジ林になっていて、冒険チックでワクワクするような岡の遊歩道を進んでみた。

ツツジはもちろんほとんど咲き終わっていたけど、たまーにチラホラと残っているものもあって探しながら細道を歩いた。

まっすぐ岡を縦に横断すると、その先に池が見えた。

「城沼」という沼で館林城趾からのびている天然の湖沼。湖に名称変更しなかったのは好感が持てる。

その城沼に出て水面を眺めた。鵜が飛んできてた。

公園内はすっかり普通の週末の午後のゆるーい感じで、歩いてる人や猫や雀がチラホラいた。

僕ものんびりした気分になってもう少し歩いてみた。

その先の城沼から芝生広場までの間にもチラホラと咲き残ったツツジはあったけど、全体的に終わってたので目立たない程度。でも画像で集めたらけっこう咲いてるように見えるでしょ。

悠々と歩けてこれだけ見れたら全然納得。公園はすいてなきゃね。

ツツジ区間の端(公園としては中央)にある「つつじが岡公園ふれあいセンター」という建物まで歩いた。

ここには4Dシアターコーナーや、フードコーナーとかあるみたいだけど、さすがに5時じゃもうやってないだろう、、と見てみたら、フードコーナーと売店はまだやっていた。

そしてフードコーナーのメニューを見ると「つつじソフトクリーム」なんていうのがあった!

そしてフードコーナーのメニューを見ると「つつじソフトクリーム」なんていうのがあった!

おおーナイスナイス~

汗ばんでたしちょうどいい!ナイス館林!さすがツツジと灼熱の町。

さっそく注文、、 したら 「すみません、只今ソフトクリームは機械のメンテナンス中なのでお出しできないんですよ」と、、

なに~~~~

それだけが目当てで千葉からはるばるやって来たというのに(大嘘)

がっかりしてトボトボと建物を出た。

ここで折返し。

戻りの道は公園の南端に続く土塁のような斜面の道、案内地図には「新つつじ園」とあった区間に上って歩いてみた。

ここもなかなか細くて冒険チック。覆い被さるようなつつじの木をくぐりぬけたりして妙に楽しく、人の通りが少ないからと油断してたトンボやチョウ(蛾)も慌てて飛びまわっていた。

やっぱりチラホラと咲き残ったツツジはあって、満開の状態を想像しつつ半エア花見。でもこの道で人が多かったらイヤだなぁ、、

絶対つまってイライラするよなぁ、、それに比べたら、花は咲いてないけど今時季に来て良かった。

「新つつじ園」をまっすぐ抜けて「躑躅ヶ岡」の前の広場に出た。

広場を歩けば早いけど、まぁ折角だから、もう一回「躑躅ヶ岡」に進入。

ネコちゃんをよけながら今度は横に横断。

城沼側には東屋もあって、投句箱とか置かれてた。ちゃんと下の扉に用紙が入っていた。

混雑していたら句を読む和やかさもなかっただろうに、、どれどれ、、とか思いつつ、静かでも何も浮かばなかった。。

いくつか咲き残ったツツジを見てきたけど、この「躑躅ヶ岡」に昔から自生していたというオレンジ色の「ヤマツツジ」は残ってなかったかぁ、、と思いつつ探し歩いてたら、辛うじて一輪だけ咲き残っているのを見つけられた。ああよかった。

あとは幾つもある石碑や、高くのびた松の木や、時折覗く城沼を見ながら、眩しい西日を背に受けて歩いて岡を一回りして終了。

なんかいい散歩になった。

タグ:楽:歩 楽<残 景:森 景:湖 観:園 観:具 動:鳥 動:獣 植:花

下野市医大前の4号沿いにあるモツ煮の店。

下野市医大前の4号沿いにあるモツ煮の店。

桜川市上野原地新田の50号沿いにあるラーメン店。

桜川市上野原地新田の50号沿いにあるラーメン店。

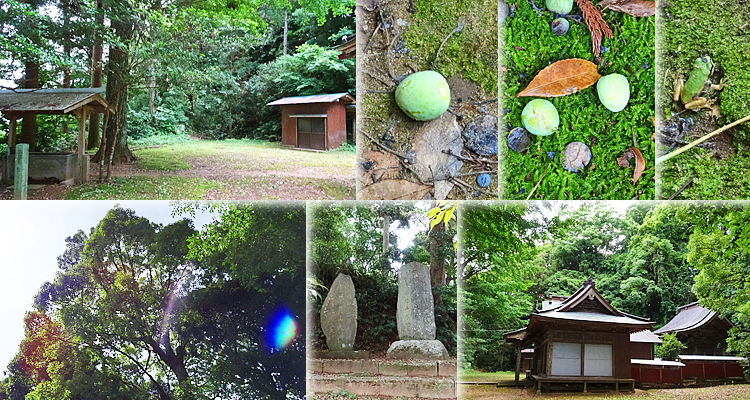

笠間市片庭にある「楞厳寺(りょうごんじ)」の森を北限としたヒメハルゼミの生息地で天然記念物。

笠間市片庭にある「楞厳寺(りょうごんじ)」の森を北限としたヒメハルゼミの生息地で天然記念物。

イノシシよけの電線に気を付けつつ、あっちウロウロこっちウロウロしてて、寺の横の家(住職の家?)の犬に吠えられて不審者そのものだったカモだけど、セミが啼かないのが悪いんだと開き直ってウロウロしてた。

イノシシよけの電線に気を付けつつ、あっちウロウロこっちウロウロしてて、寺の横の家(住職の家?)の犬に吠えられて不審者そのものだったカモだけど、セミが啼かないのが悪いんだと開き直ってウロウロしてた。 笠間市笠間にある稲荷神社。

笠間市笠間にある稲荷神社。 さてさて、そんなわけで目的は神社じゃなくて軽い食事のいなり寿司。

さてさて、そんなわけで目的は神社じゃなくて軽い食事のいなり寿司。

太田市押切町にある中島知久平の邸宅。

太田市押切町にある中島知久平の邸宅。

そして、一番奥の藏まで歩いてUターン。

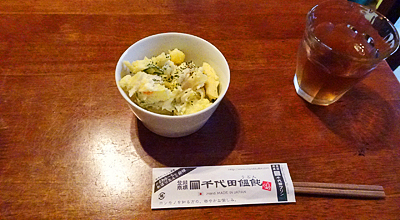

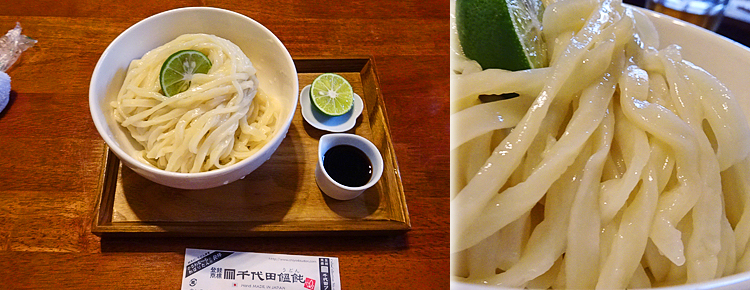

そして、一番奥の藏まで歩いてUターン。 千代田町赤岩の県道沿いにあるうどんの店。

千代田町赤岩の県道沿いにあるうどんの店。 うきうきして饂飩を大盛りでたのんで待ってたら、「しばらくぶりでいつも申し訳なかったから」とポテトサラダをサービスしてくれた。

うきうきして饂飩を大盛りでたのんで待ってたら、「しばらくぶりでいつも申し訳なかったから」とポテトサラダをサービスしてくれた。

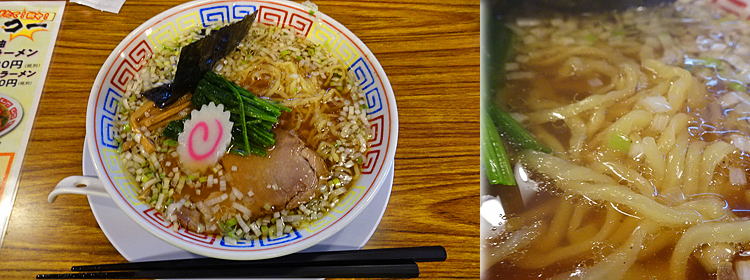

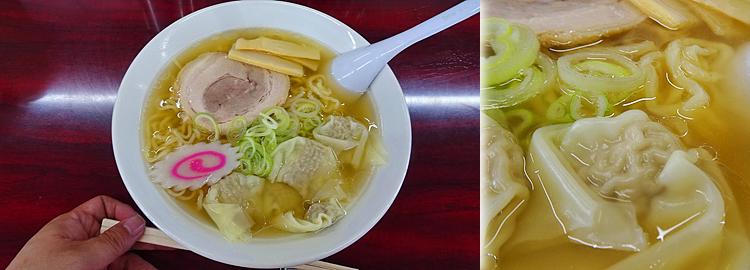

境町長井戸の県道沿いにあるラーメン店。

境町長井戸の県道沿いにあるラーメン店。

茂原市上永吉鶴枝の八幡神社境内にある天然記念物のヒメハルゼミが生息する森。

茂原市上永吉鶴枝の八幡神社境内にある天然記念物のヒメハルゼミが生息する森。

境内はほとんど自分独り占めだったんだけど、石段では鍛えてるおじさんが何度も走り込んで上り下りを繰り返してて驚いた。

境内はほとんど自分独り占めだったんだけど、石段では鍛えてるおじさんが何度も走り込んで上り下りを繰り返してて驚いた。 館林市花山町にある県立公園。

館林市花山町にある県立公園。

そしてフードコーナーのメニューを見ると「つつじソフトクリーム」なんていうのがあった!

そしてフードコーナーのメニューを見ると「つつじソフトクリーム」なんていうのがあった!

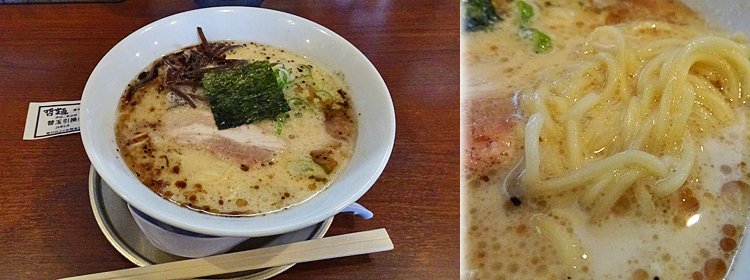

幸手市神明内の広域農道内にあるラーメン店。

幸手市神明内の広域農道内にあるラーメン店。