砺波市増山にある城跡。

砺波市増山にある城跡。

「国指定史跡」の案内に惹かれてついついきてみた。

ら、思いのほか折れてすすんで駐車場は和田川の谷の手前。

駐車場から歩いてみたら和田川ダムがあった。

ああ、やっぱこのダムを渡った先の山が城跡なのか、、と進んでみたら、ダムの上でカエルちゃん登場。

おやおや可愛いアマガエル。なんか歓迎された気分で戯れて進んだ。

ダム湖は雨の後らしく流れてきた枝葉などが集まっちゃってたけど、その先の水面は静かでモヤも出てて雰囲気よかった。

で、思った通りダムの先に城跡の案内板と門があった。

うわぁ朝から山登りたくないから、ここで案内見るだけでいいよな。サンダルだし。。(でもけっこう早朝は山城に登ってることが多い気がする)

と、思ってた筈なんだけど、どのくらいの坂だろう、、少し登ったら何かあるかな、、なんて進んでみちゃったりして、引き込まれるように気がついたら登ってた。(なんか危ないなw)

この増山城は南北朝時代からの古い城で、戦国時代には上杉謙信や佐々成政が来たりと戦乱をくぐりぬけ越中三大山城と呼ばれた堅城。江戸時代初期に廃城になったらしい。(名前すら全然知らなかった、、)

やっぱ運動不足だよね。割と涼しげだったのにすぐに汗ダラダラ。

少し登ると「大手口」とあり、案内は充実していた。その上には「F郭」という曲輪があって簡単な柵があった。

これは登ってくる人に矢を射りたい場所だね。一網打尽にしたいね。

と、まずは長めの上り坂を登って一呼吸。

その先の坂が急な段で手こずった。一足一足あがってなんとか登り切ると上は「一の丸」の曲輪になっていた。

広場だけど真ん中の道になっている部分以外は草が茂って、雨の後だからあまり歩きたくない状態だったけど、ちょこっと縁にまわってみたら眺めよかった。下の和田川のダム湖のモヤと、緑の田圃とその先の砺波市街を木々の間ながらよく覗けた。

けど、その外側をまわって曲輪を下りる道はしっかりしてない道で、滑りそうな斜面をゆっくり下った。

その次が「二の丸」。あれ?この城跡は「一の丸」の方が外にあるんだ、、

その二の丸の前の塁に「石垣跡」とあったんだけど、跡ってことはもう石垣は喪失しているのか?斜面は草に覆われちゃってよく分からなかった。

そしてその二の丸にあがると、一の丸より広く平らで奥の林に続いていた。

この二の丸は展望が開けてなかったので一の丸で眺めてきててよかった。

「神水鉢」というのがあった。この木の名前かと思ったらそうではなく、その根元に真ん中が窪んだ石があった。この窪みの水は涸れることがないそうだ。

この二の丸の奥につながった部分が主郭の本丸って事でいいのかな?

その一番奥に「鐘撞堂」という塚があったけど、つまり櫓台ってこと?ここが頂点のようだけど、登る道がぬかるんでたので無理して登らずに引き返した。(下りる方が怖いから)

この本丸の縁に石垣みたいなのが見えたけど、よく見ると丸太を積んだ物だった。まぎらわしいw

二の丸を下りて「馬洗池」って方に進めばまだまだ幾つもの曲輪とかがあるようだけど、もういいや。主郭を登ったのでとりあえず満足。

蚊にもさされたし、ちょっと違うチクッとするやつにも刺されたっぽいし(両足ふくらはぎまで軽く腫れた。短パンサンダルでこんなトコ来ちゃダメだね)そっちには進まずに来た道を戻った。

一の丸の坂は下るときは恐怖。滑りそうだし落ちそうだし、周りを掴みながらゆっくりゆっくり下りた。

雨降らなくてよかったーとか思ってたけど、下りる途中では森の木々の合間に一瞬日が差したりもした。

下りは20分(登りは25分)で登り口の門まで下りてホッとした。

そして和田川ダムを戻る。あーコンクリは歩きやすいなぁ。

ダムの操作室の窓に色々貼り紙があってダムカードの紹介もあったので、渡ってからいちおうダム管理事務所に行ってみた。

いやー朝の8時前からカードはもらえないでしょーなんて思ってたらアニハカランヤ。ちゃんと貰えて有り難かった。

城山とダムをバックにカードの記念写真。こうしてみるとそんなに高くなさそうな小山なんだけどね。。そして手前の公園で足洗って車に戻った。

いやぁーこんなに歩くとは思わなかった。

タグ:観:城 観:石 観:堰 観:蛙 景:川 楽:触 楽:登 楽:眺 楽:証

南砺市新屋の156沿いの道善寺の裏にある湧水。

南砺市新屋の156沿いの道善寺の裏にある湧水。

南砺市小原の156号沿いにあるジビエ料理店。

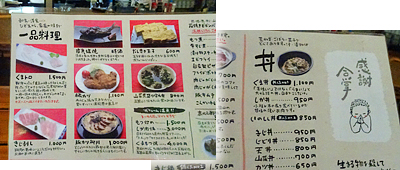

南砺市小原の156号沿いにあるジビエ料理店。 「くま丼」を食べるつもりだったので、メニューも見ずにスマホいじって待ってたけど、ひょっとしたら御飯物はもっと時間かかるかもしれないなぁ、、と思い、メニューを見てみた。

「くま丼」を食べるつもりだったので、メニューも見ずにスマホいじって待ってたけど、ひょっとしたら御飯物はもっと時間かかるかもしれないなぁ、、と思い、メニューを見てみた。

南砺市上梨にある合掌造りの古民家。

南砺市上梨にある合掌造りの古民家。

南砺市東中江の156号沿いにある道の駅。

南砺市東中江の156号沿いにある道の駅。

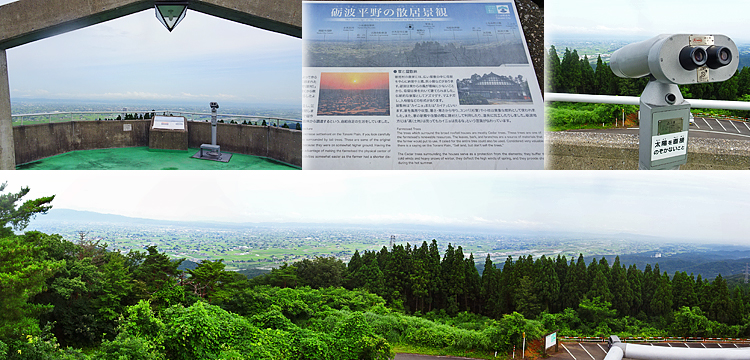

で、移動して来てみたら、ちゃんと展望台があった。

で、移動して来てみたら、ちゃんと展望台があった。

砺波市増山にある城跡。

砺波市増山にある城跡。

新潟市西区板井の広域農道沿いにある運動競技場。

新潟市西区板井の広域農道沿いにある運動競技場。 で、

で、 それだけの短い間に横の高架を新幹線が何本も通った。本数多いね。

それだけの短い間に横の高架を新幹線が何本も通った。本数多いね。 新潟市中央区万代にある商業施設。

新潟市中央区万代にある商業施設。

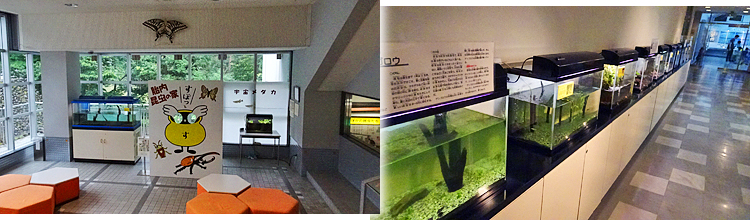

胎内市夏井にある博物館。

胎内市夏井にある博物館。

と、けっこう楽しい施設だった。

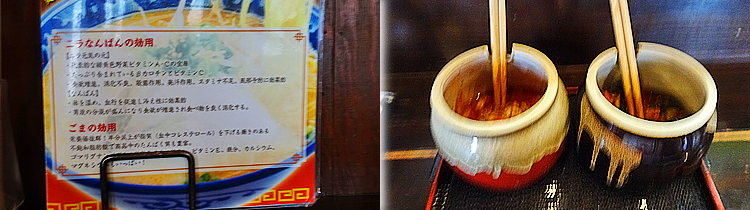

と、けっこう楽しい施設だった。 胎内市久保田の県道沿いにあるラーメン店。

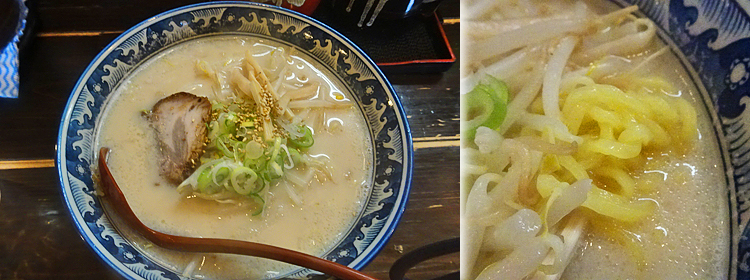

胎内市久保田の県道沿いにあるラーメン店。

ってわけで、冒険。

ってわけで、冒険。