名古屋市東区東桜にある施設公園。

名古屋市東区東桜にある施設公園。

「名古屋観光ツアー~夜景観光~」ということで引き続き、高知家のりりこち+りり家の12名の御一行で散策。

なにやら独得な細楕円形の屋根「水の宇宙船」がライトアップされて不思議というか綺麗なスポット。

まぁ、ひとりなら来ることないと思うので(名古屋でデートなんてこともないだろうし)、こういう感じでみんなでワイワイ来れて嬉しい。

写真ではちょっと青がきつい色になっちゃったけど、もっとすっきりきれいな青で、「水の宇宙船」の名の通り宇宙船にでも乗り込むような感じで中に歩いた。

屋根の下は地下まで吹き抜けになってて、その地下「銀河の広場」はスケートリンクになっていた。

屋根の下は地下まで吹き抜けになってて、その地下「銀河の広場」はスケートリンクになっていた。

「わー!スケートやりたい。スケートやりたい。観覧車はいいからずっとスケートやろう!!」と言い出す子もいたけど、スケートは自信ないから却下されて助かった。

そしてエレベーターで屋根の上の屋上「水の宇宙船」に移動。

テレビ塔が正面に見え、周りのビルや、観覧車などの夜景に囲まれながら、足元の光る歩道が輪になっていた。

中央は浅い池になってて水の底に下が覗け、やや揺れる水面に夜景を映していた。

面白い空間をゆっくり楽しんで、その暗い中何枚も写真撮ったけど、みんな暗くてぶれててガッカリ、、スマホで撮ってた人の方がキレイに撮れてたみたい。

そして惜しむらくは飲食禁止。ここでベンチに座って地下街で買ったものを食べられたらどんなによかったことか、、(ベンチもステンレスで冷たく長くは座ってられそうになかったらしいけど、、)

「こういう所があって名古屋が羨ましい」という高知の子の話しを聞きながらひとまわり歩いて回った。「でも城は高知の方が全然イイよ!名古屋城は僕の中では三大ガッカリスポットの筆頭だから」というのはヨイショではなくて本音。まぁそのガッカリのお陰でちゃんとした城に興味持ててあちこちの城に行くようになったんだから、ある意味感謝してるけどね。

エレベーターで地下の「銀河の広場」にも下りた。

きれいだけど写真に撮りずらいLEDオブジェを眺めつつ、スケートリンクをスルーしてカートコーナーで遊んだ。

そしてエスカレーターで1階に戻る。あれ?青くないんだ。

照明は時間で色が変わるのかな?白い照明もなかなか良かった。

この地上階は「緑の大地」という芝生の広場。ここは飲食禁止じゃないのかな。お腹空いた人は堪えられずに地下で買ったカツサンドを食べていた。なんか、正面から見ると「水の宇宙船」は開いた口みたいにも見え、「カツサンド食べる女の子をたべる屋根」みたいな写真が撮れた。

そして少し移動。

オアシス21を出て交差点を渡ってすぐ先の「サンシャインサカエ」に来た。

ここは横に「Sky-Boat」という観覧車を掲げた商業ビル。SKE48の劇場もあるそうだ。(SKEは全然知らない、、)

観覧車は三階からすぐ乗れて、思ったより広い室内でゆっくり廻って名古屋の夜景を楽しめた。名古屋城より高いらしいけど城は見えなかった。

観覧車の前はインスタ用の小物やステージがあって、ワイワイと写真撮って楽しんだ。

観覧車の前はインスタ用の小物やステージがあって、ワイワイと写真撮って楽しんだ。

そしてビルを出て最後にまた久屋大通に出た。

大通公園の三越前あたりで少しのんびりして(即興の救急車コントとか楽しんで)解散した。

正直あまり時間がなさそうで軽い感じかなと思ってたけど、思った以上にゆっくりまわれて沢山話もできて楽しい夜だった。(予定より一時間もオーバーしての解散だったらしい)

タグ:楽:歩 楽:推 楽:集 楽:眺 景:町 観:光 観:車 観:塔 観:楼

足利市山下町にあるクレープの店。

足利市山下町にあるクレープの店。

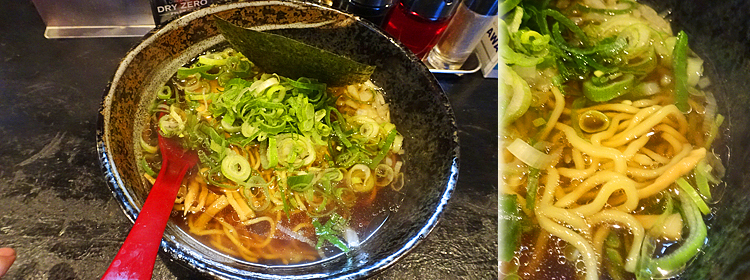

桐生市東にあるひもかわうどんの店。

桐生市東にあるひもかわうどんの店。 ちょこっと先に出てきたのは妹がたのんだ「白帯」という、豆乳汁のひもかわうどん。それをキーマカレーに搦めてたべるそうだ。。

ちょこっと先に出てきたのは妹がたのんだ「白帯」という、豆乳汁のひもかわうどん。それをキーマカレーに搦めてたべるそうだ。。

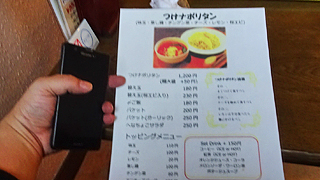

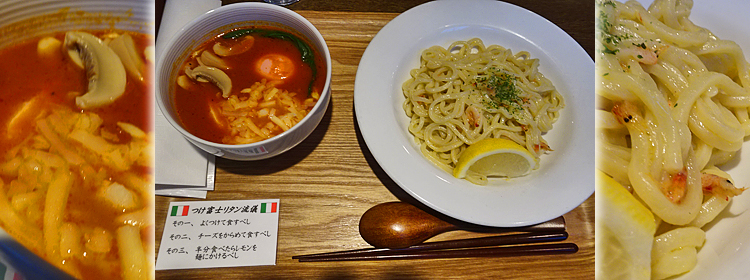

富士市吉原の県道沿いの商店街にある喫茶店。

富士市吉原の県道沿いの商店街にある喫茶店。 店は洒落た喫茶店風ながら広い店内で一見のひとり客でも落ち着く感じだった。

店は洒落た喫茶店風ながら広い店内で一見のひとり客でも落ち着く感じだった。

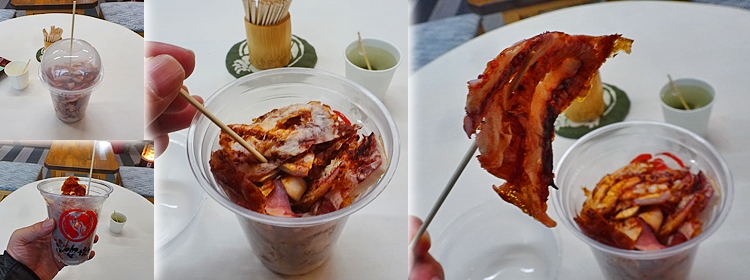

美浜町豊丘樹木の247号沿いにある菓子販売所。

美浜町豊丘樹木の247号沿いにある菓子販売所。 店は小さいながらも洒落ていて座布団までイカの絵があった。

店は小さいながらも洒落ていて座布団までイカの絵があった。 姿焼き用のプレスは三基あって、いか姿焼きは若い子が手際よく焼いていた。指導の良さを感じた。(何目線だよw)

姿焼き用のプレスは三基あって、いか姿焼きは若い子が手際よく焼いていた。指導の良さを感じた。(何目線だよw)

最後に店内に並んでた折れ煎餅もひとつ買っていこうと味見を試してひと通り物色。エビカニタコイカいろいろあって迷った。

最後に店内に並んでた折れ煎餅もひとつ買っていこうと味見を試してひと通り物色。エビカニタコイカいろいろあって迷った。 名古屋市東区東桜にある施設公園。

名古屋市東区東桜にある施設公園。 屋根の下は地下まで吹き抜けになってて、その地下「銀河の広場」はスケートリンクになっていた。

屋根の下は地下まで吹き抜けになってて、その地下「銀河の広場」はスケートリンクになっていた。

観覧車の前はインスタ用の小物やステージがあって、ワイワイと写真撮って楽しんだ。

観覧車の前はインスタ用の小物やステージがあって、ワイワイと写真撮って楽しんだ。 名古屋市中区栄にある地下商店街。

名古屋市中区栄にある地下商店街。

まず食べたのが一個しか食べてなかった「地雷也」の天むす。(写真はまだ暗くてブレブレ、、)

まず食べたのが一個しか食べてなかった「地雷也」の天むす。(写真はまだ暗くてブレブレ、、)

豊田市西田町の東名高速にあるサービスエリア。

豊田市西田町の東名高速にあるサービスエリア。 きしめんくらいいけそうな気もしたけど、やっぱり腹は減っておらず諦めて、その代わりに軽いスイーツでもと、ちょっと気になってた西尾抹茶のコーナーにあった「西尾の抹茶大福」を買ってお箸を貰って食べてみた。

きしめんくらいいけそうな気もしたけど、やっぱり腹は減っておらず諦めて、その代わりに軽いスイーツでもと、ちょっと気になってた西尾抹茶のコーナーにあった「西尾の抹茶大福」を買ってお箸を貰って食べてみた。

小山町桑木の東名高速にあるサービスエリア。

小山町桑木の東名高速にあるサービスエリア。 そして「金太郎」と名前が付くメニューの多い中華店に決めて、「金太郎塩ラーメン」にしてみた。

そして「金太郎」と名前が付くメニューの多い中華店に決めて、「金太郎塩ラーメン」にしてみた。

で、

で、 外に出るとすっかり明るくなって朝になっていた。

外に出るとすっかり明るくなって朝になっていた。 市原市潤井戸の県道沿いにあるラーメン店。

市原市潤井戸の県道沿いにあるラーメン店。 カウンター席についてメニューを見ると、、やっぱり「鰻」の文字はどこにもなかった。

カウンター席についてメニューを見ると、、やっぱり「鰻」の文字はどこにもなかった。

東金市北之幸谷の県道沿いにあるラーメン店。

東金市北之幸谷の県道沿いにあるラーメン店。