行方市麻生にある日帰り温泉。

行方市麻生にある日帰り温泉。

建物三階の浴室から霞ヶ浦を正面に見下ろしながら入れる風呂。

割と気に入ってて何度か来てて、点景にも二度もしてた。

とくに夕日が落ちる少し前の夕焼けと輝く水面が眺めよく、そういう時間に来たいものだけど、今日はまだ早い時間。

前回前々回の点景で夕日の画像をアップしてたので、今回は点景にすることもないだろうと落ち着いて入浴。

ここの湯は無色の普通の湯だとばかり思ってたけど、よく見たらやや黄色みかがった湯だった。源泉掛け流しのケイ素泉だそうだ。そうだったんだ。

そっか、いままで夕焼けばかりだったから、黄色みかがっててるなんて分からなかったわー。早い時間にも入ってみるもんだねw

そして風呂出て、帰りはガラス張りの階段で霞ヶ浦を見ながらゆっくり下る。日が高くて眩しい時間も悪くはない。そして折り返すと駐車場側もながめいい。

今日は遅めの朝食でそんなに腹減ってもいなかったから食事はしないつもりだったけど、一応二階の食堂を覗いて休憩室からの霞ヶ浦を眺めつつ、何か面白いメニュー増えたかな?とか思って見てみた。

ら、特に変わってはいなかったけど、そういえば「ワカサギのフライ」ってやっぱり霞ヶ浦産なのかな?とか思って店の人に「どこ産ですか」と聞いてみたら「そこ産ですよ」と窓ガラスの先の霞ヶ浦を指して言われた。

そっかー!だったら「ワカサギのフライ」だけ単品で食べて行こうかな。と思ったけど、ビールも飲まないで単品で食べるのも変かな?とか思って「小かき揚げ丼」を付けた。(何故かこの単品の組み合わせは白米の定食と同じ値段になる)

さすがに本場のワカサギはうまい!、、ということもない所謂ふつうのワカサギフライ。

大きさも普通。タルタルソースが添えられてたけど、ワカサギはソースか醤油がいいな。

そして、ご飯はかき揚げ丼じゃなくて白い方がいいな。。と思った。

ワカサギはせっかくの歴史ある霞ヶ浦名物なんだから、もう少しアピールしてもいいんじゃないかな?と思うけど、特別インパクトのない普通においしい魚なだけだから難しいのかな。

ナマズのバーガーがあるんだからワカザギのフィレオフィッシュみたいなのとかさー。

そしてフライとかの揚物以外ではおいしくないのかな?

ちなみに、

ワカザギというと氷穴釣りとか冬のイメージが強い魚だけど、霞ヶ浦では明日1/21から2月末までの産卵期は禁漁になるそうで、生まれて一気に育った夏のワカザギが一番脂のっておいしんだそうだ。

そして

食事終えて一階に下りて靴はいて出たあとは、建物続きで隣接してる天王崎観光交流センター「コテラス」も覗いてみた。

ここは一階の奥が物産店とカフェになってるんだけど、それよりも入口の受付で「マンホールカード」を配布してるという貼り紙を見て戴いてみた。

おおーこれが「マンホールカード」かー。

おおーこれが「マンホールカード」かー。

ダムカードも集めてる友達から話に聞いて知ってたけど、いままで配布場所を見かけた事なかったなぁ。

ここではオマケにコースターまで付けてくれた。

そしてこのマンホールはどこにありますか」と聞いて、すぐ建物の前の現地へ行ってみた。

これはカードの為に塗ったのかな?

ってくらいキレイな彩色のマンホール。

なんか、、世の中、気付かないところで色々あるんだなーと思った。

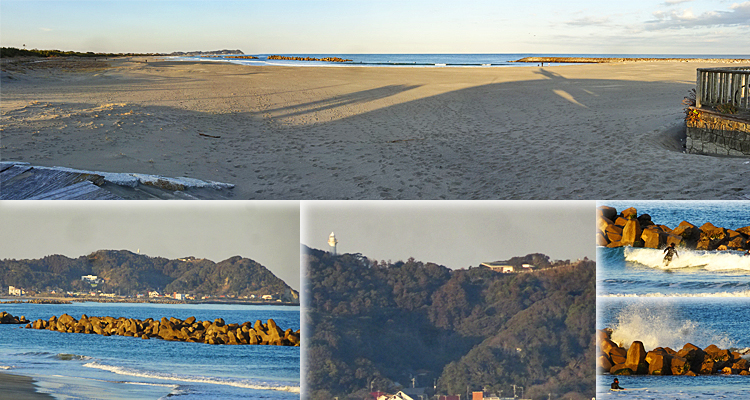

いすみ市深堀の太平洋に面した砂浜の海岸。

いすみ市深堀の太平洋に面した砂浜の海岸。

君津市川俣旧川俣にあるダム。

君津市川俣旧川俣にあるダム。 で、初めて見た亀山ダム。

で、初めて見た亀山ダム。

袖ケ浦市蔵波台にある中華料理店。

袖ケ浦市蔵波台にある中華料理店。 やや色あせた「ホワイトガウラーメン」のポスターを見つつ店内に入った。

やや色あせた「ホワイトガウラーメン」のポスターを見つつ店内に入った。

本庄市傍示堂にあるうどん店。

本庄市傍示堂にあるうどん店。

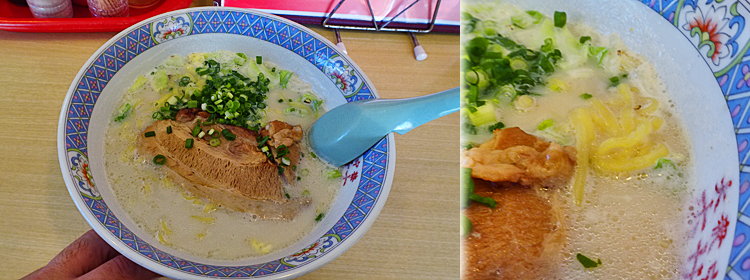

銚子市双葉町の県道沿いの銚子セレクト市場内にあるラーメン店。

銚子市双葉町の県道沿いの銚子セレクト市場内にあるラーメン店。

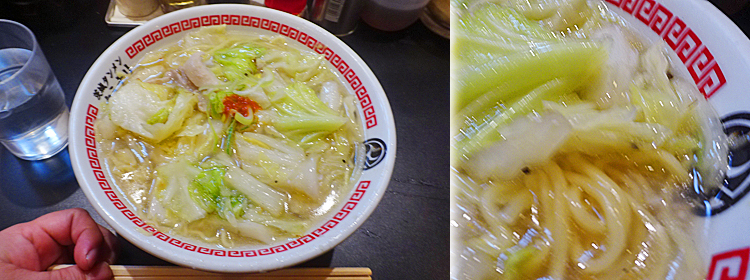

牛久市ひたち野西の6号沿いにあるタンメン店。

牛久市ひたち野西の6号沿いにあるタンメン店。

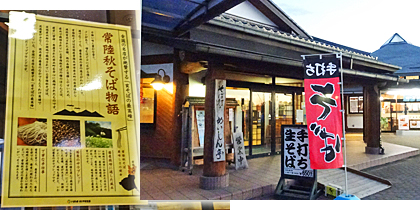

下妻市数須の294号沿いにある道の駅。

下妻市数須の294号沿いにある道の駅。 で、まっすぐそば屋「そば打ちめいじん亭」に来て、今回こそは脇目ふらずに入った。

で、まっすぐそば屋「そば打ちめいじん亭」に来て、今回こそは脇目ふらずに入った。

宇都宮市今里町にある山の上の神社。

宇都宮市今里町にある山の上の神社。

遠くはもやーっとして東京の方は見えなかったけど(天気よければスカイツリーもみえるらしい)筑波山は見えた。

遠くはもやーっとして東京の方は見えなかったけど(天気よければスカイツリーもみえるらしい)筑波山は見えた。