函館市(旧南茅部町)大船町にある縄文時代の集落跡で、国指定史跡。

実は見つかったのが最近で平成8年からの発掘だそうだ。

さて、やっぱり時間が時間だけに「展示館」は閉まってた。

さて、やっぱり時間が時間だけに「展示館」は閉まってた。

っていういか、展示物の多くはさっきの道の駅の博物館に移されて、ここには簡単なパネルとかしか無いらしい。

それはさておき竪穴住居跡の「縄文のにわ」は普通に歩いて見れるので、そっちの目の前に車を停めてフラフラと歩いた。

おお。

幾つもの竪穴がきれいに掘り起こされてて、骨組み再現や小屋まで再現したものとバリエーション多く並んでて面白かった。

結構住居穴って深いんだ。(地熱利用とかかな?)

結構住居穴って深いんだ。(地熱利用とかかな?)

穴もそれぞれ形が違って、各々個性的な生活をしてたようだ。

へー。

中には重なりあった住居跡とかもあった。

これは建て増し?ずらして立て替え?

こっちは浅い穴だから、家にも種類有って、一戸建てと長屋的なものが有ったのかもね。もしくは旅人とか一時的に留まる人用の家とかかな。(無教養での勝手な想像でスイマセンが)

盛土遺跡という廃物を埋めて盛った場所もあった。

今回の北海道は図らずも縄文に始まって縄文に終わったなぁ。

いろいろ夢想できて面白かった。

縄文人とアイヌの歴史(一緒かと思ってたら全然別の可能性が強いんだそうだ)とか、大和人との関わりとかも興味もてる。

ちゃんと記述で残ってれば色んな事があったんだろうね。

タグ:観:遺

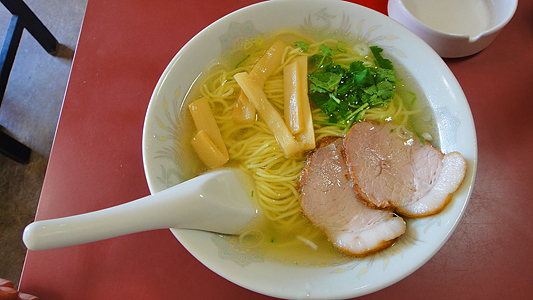

函館市若松町にある昭和26年創業の函館塩ラーメンの老舗店。

函館市若松町にある昭和26年創業の函館塩ラーメンの老舗店。

さて、一気に元気になって少し朝市を散歩。

さて、一気に元気になって少し朝市を散歩。 知内町湯の里の228号沿いにある道の駅。

知内町湯の里の228号沿いにある道の駅。 トイレはどこかなと思ったら、道を挟んで隣の別エリアの大きな駐車場にあって、こっちがメインの道の駅らしい。

トイレはどこかなと思ったら、道を挟んで隣の別エリアの大きな駐車場にあって、こっちがメインの道の駅らしい。 あれ?鉄道の駅はどこだ?

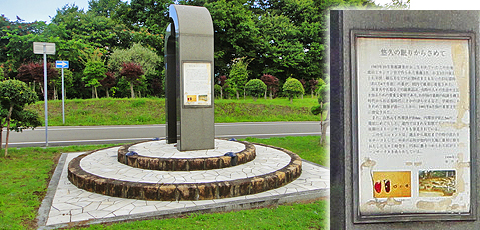

あれ?鉄道の駅はどこだ? それと、トイレの脇に「日本最古の墓・歴史モニュメント」というのがあった。

それと、トイレの脇に「日本最古の墓・歴史モニュメント」というのがあった。 北海道松前町にある江戸後期築城の城。

北海道松前町にある江戸後期築城の城。

そして350円払って松前城資料館(いわゆる天守閣)に入館。

そして350円払って松前城資料館(いわゆる天守閣)に入館。

その奥には桜の木に隠れるように「本丸表御殿玄関」があった。

その奥には桜の木に隠れるように「本丸表御殿玄関」があった。

松前町唐津の228号沿いにある道の駅。

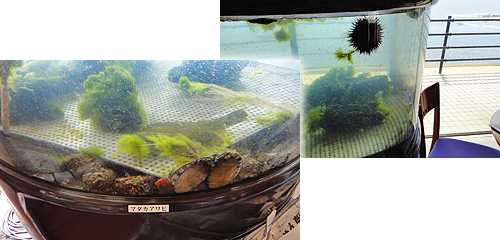

松前町唐津の228号沿いにある道の駅。 まず一歩入ると北前船の模型が!

まず一歩入ると北前船の模型が! そして水槽もあった。

そして水槽もあった。

海には船着場を再現して崩れちゃった跡のような岩場の堤が伸びていた。

海には船着場を再現して崩れちゃった跡のような岩場の堤が伸びていた。 江差町姥神町にある老舗の豪商「横山家」のニシン漁全盛期に建てられた鰊御殿という屋敷を見物しようかな、、と思って来てみた。

江差町姥神町にある老舗の豪商「横山家」のニシン漁全盛期に建てられた鰊御殿という屋敷を見物しようかな、、と思って来てみた。 なんか、立派な年季入ったお屋敷。

なんか、立派な年季入ったお屋敷。

さてさて、食後にさりげなく「隣の建物は見学とか出来るんですか?」とかとぼけて聞いてみた。

さてさて、食後にさりげなく「隣の建物は見学とか出来るんですか?」とかとぼけて聞いてみた。 乙部町元和の229号沿いにある道の駅。

乙部町元和の229号沿いにある道の駅。 とか何とか言ってて、ここでも裏の展望台から海見ちゃってたら意味無いよね。。

とか何とか言ってて、ここでも裏の展望台から海見ちゃってたら意味無いよね。。

せたな町瀬棚区西大里の立象山公園内の山頂部にある展望台。

せたな町瀬棚区西大里の立象山公園内の山頂部にある展望台。

降りるときにちょっと覗いたら、二階はガラス張りの展望室になってた。

降りるときにちょっと覗いたら、二階はガラス張りの展望室になってた。 下に降りて外を見てたら、三角点を見つけた。

下に降りて外を見てたら、三角点を見つけた。 島牧村持田にある「日本一高い」という灯台。

島牧村持田にある「日本一高い」という灯台。 ところで灯台の周りはツバメだらけ。

ところで灯台の周りはツバメだらけ。 さて、眺めは思ったほど良く無く、樹木の間から離れた海を眺める形。

さて、眺めは思ったほど良く無く、樹木の間から離れた海を眺める形。 ここは昔は宿舎もあって昭和38年に自動化するまでは灯台守が家族で暮らしてたそうだ。

ここは昔は宿舎もあって昭和38年に自動化するまでは灯台守が家族で暮らしてたそうだ。 岬はその名の通り、武蔵坊弁慶が義経の船の到着を待って立っていた岬と書かれてた。へー。

岬はその名の通り、武蔵坊弁慶が義経の船の到着を待って立っていた岬と書かれてた。へー。 さて、岬には灯台があった。

さて、岬には灯台があった。 そしてハマナスも咲いていた。

そしてハマナスも咲いていた。