新宿区歌舞伎町の東急歌舞伎町タワーにあるゲームセンター。

ここは昔ミラノ座という映画館があった場所で、銀河鉄道999とかヤマトとか007とかドラえもんとかブルースブラザ―スとかE.Tもかな、あ、戦メリもだ、少年時代に見た映画の多くは此処で観てた懐かしい場所。今こんなビルになってたんだ。。歌舞伎町タワーは初めて来た。

本日は此処のMUSICラウンジ「アソビノオト」でバンダイナムコ主催の「電音部ハラジュクエリア 桜のパーティ」というDJライブ。

推しの長谷川玲奈ぽんが犬吠埼紫杏役で出演なので駆けつけた。

ライブは二部あって自分は昼の部しかチケット取ってなかった。(スタミナ的に自信なくてorz)その昼の部は1時開場、半開演で、東急歌舞伎町タワーに着いたのが11時半過ぎ。。早すぎ。

ってわけで、食事でもしてこうとまた街をひと回り。

ゆっくりできる店に入ればよかったのに食べたのはラーメン。昼乍ら並ばず入れたので久々の「桂花」

「桂花」は熊本に本店のある熊本ラーメンの店で、いち早くこの新宿に進出して人気が出て熊本ラーメンの代名詞的な有名店。

だったんだけど、個人的には「肥後のれん」という店の方が好きで、たまにはこっちも食べてみようと来てみたらイマイチ物足りなくガッカリだった。で、その「肥後のれん」も閉店してしまって仕方なく再度「桂花」に入ったけどやっぱりイマイチ。食べたのはその二回だけでもう来る事はないなと思ってた。けど、たまたま今日は目にとまって、久々だしいいかなと入ってみた。

で、普通に桂花ラーメン。

したら、あれ?味変わった?昔の印象よりしっかりした味になった気がする。熊本ラーメンをしばらく食べてないから感覚リセットされてたのかな?うまく感じた。

ああ、本場の熊本でも薄味のさっぱり熊本ラーメンとか食べてて許容が広がってたのかも。

まぁ思い出の肥後のれんには及ばないけど、以前のようなマイナスの印象はなくなった。よかった。

で、ゆっくり戻ってきたらQRコードのチケットの番号順にまばらに列になってて開場待ち。自分はかなり前の方で折り返した近くに仲間のオタさんいたのでゆっくり待った。

そして時間がきて番号順に入場、スマホ画面にQRコード出して進んだ。ら、自分と同じ番号の人がいた。ダブルブッキング?と思いきや「お客様のチケットは夕方の部ですね。。」と、ガーーーン!昼の部買ったつもりで夕方の買ってたのか。。マヌケすぎー。

どうしようか、夕方まで時間潰してらんないなぁ、、と迷いながら、もっと後ろに並んでたオタ仲間に挨拶して、溶かして帰ろうかと思ったけど「当日券買うしか!」と言われ、そうだよなぁ、、と当日券購入。一番後ろで入場。トホホ。でもオタ仲間たちも後ろの方で陣取ってて合流。

で、昼の部。推しのぽんちゃん、飛び跳ねた手しか見えなかった。。

サウンドには乗りつつ、夕の部のスタミナ配分考えて、おとなしめに楽しんだ。

今日は美々兎の誕生日で、夕の部の後に無料の生誕DJがあるんだけど、本編も美々兎メインで単独DJやってて推しの紫杏は雛との合同だったのでちょっと面白くなかった。

ライブ後のステージ撮影OKタイムでもモニターは「美々兎 HAPPY BIRTHDAY」。端に行って紫杏を撮った。

さて、夕方の部までの間は例によってオタ仲間六人でお茶いこうと出たけど、下の階のスタバは満席、フロアのメインは屋台村みたいになっててそっちは席ガラガラだったのでそっちに行って奥でカンパーイ。

さて、夕方の部までの間は例によってオタ仲間六人でお茶いこうと出たけど、下の階のスタバは満席、フロアのメインは屋台村みたいになっててそっちは席ガラガラだったのでそっちに行って奥でカンパーイ。

僕はもちろんアルコールフリー。六人中三人はノンアルだった。あーやっぱ電車で来ればよかった。。

店は地方のご当地メニューが沢山で、あんきも(茨城)山賊焼(長野)長芋フライ(?)とか面白いメニューをつまめた。

そして夕の部。今度はもう折角の前の番号だから最前に行っちゃおうかな。。でも体力自信ないなぁ。。とか迷いつつ並んで、番号順に入場。よし最前列いっちゃおう!と心に決めて入ろうとしたら「お客さんこのチケット違いますね」と止められた。

なんと、昼から出してたそのチケットは、去年のお台場の時のチケットだった。。。。。デジタルめんどくせー

ちゃんとログインしなおして開きなおした今回のチケットは、、昼の部だった。。 そーだよなー 買ったの昼だよなー

もう帰るわ。。としょぼくれつつ、昼には夕方のチケットと言われて当日券で入ったんだから料金払ってるんだから何とかならないかとスタッフに声かけたら、わかりましたと中間で入れてくれた。助かった。

この部は昼よりは少し前の方で陣取ってたオタ仲間とも合流できて、ライブも推しのぽんちゃんのお顔ハッキリ見えて(それくらい当たり前のことだと思うけど)よかった。

そのあとの美々兎生誕DJイベントまでは見ずにここで退散。美々兎も応援してる三人とは別れて、三人で軽く食事。また下の階の屋台村で中華のコーナーの席に着いた。で、また自分はノンアルでカンパーイ。すぐ下で乾杯できるとか、楽な現場だ。二人は記念ラベル缶で写真とってた。(美々兎ばかりの絵柄だったから僕は買わなかった)

そういえば昼もラーメンだったなぁと思って食べたのは「香港風焼きそば」なんか変な麺であまりおいしくなかったけど面白かった。

餃子は二皿で分けて食べて、なんか今年もイベント目白押しだねと話しつつ、公開されて無いイベントの情報とか聞きつつ、去年の話しつつ遅くならないくらいで程よく終了。店を出た。

自分はイベント現場は11月ぶりだったけど、ミスも含めてたっぷり楽しんで面白い一日だった。

まぁ自分のマヌケ具合に飽きれつつ、なんだかんだ二部ともたっぷり楽しめたのは、推し様のお導きかなw

っていうかもうクタクタ。帰りの事を考えたらやっぱ電車じゃなくて車でよかったと思った。

この日の日誌→

タグ:楽:催 楽:演 楽:推 楽:音 楽<困 楽:宴 観:キ 餐:ら 餐:や

小山市高椅の高椅神社前の県道沿いにある餃子専門店。

小山市高椅の高椅神社前の県道沿いにある餃子専門店。

龍ケ崎市砂町の県道沿いにある精肉店。

龍ケ崎市砂町の県道沿いにある精肉店。 さて、店入るとショーケースにコロッケ類が並んでて色々あって取り敢えず幾つかひとつずつ買ってみた。

さて、店入るとショーケースにコロッケ類が並んでて色々あって取り敢えず幾つかひとつずつ買ってみた。

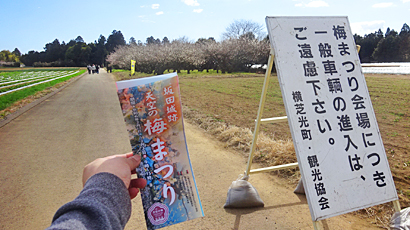

横芝光町坂田にある城跡の丘の上の梅果樹農園。

横芝光町坂田にある城跡の丘の上の梅果樹農園。

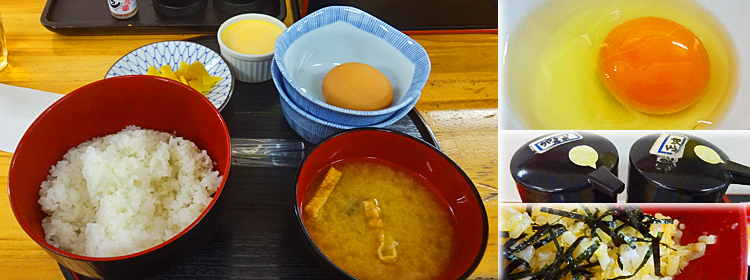

山武市松尾町山室の県道沿いにある玉子直売店。

山武市松尾町山室の県道沿いにある玉子直売店。

さて、夕方の部までの間は例によってオタ仲間六人でお茶いこうと出たけど、下の階のスタバは満席、フロアのメインは屋台村みたいになっててそっちは席ガラガラだったのでそっちに行って奥でカンパーイ。

さて、夕方の部までの間は例によってオタ仲間六人でお茶いこうと出たけど、下の階のスタバは満席、フロアのメインは屋台村みたいになっててそっちは席ガラガラだったのでそっちに行って奥でカンパーイ。

新宿区新宿の都道沿いにある神社。

新宿区新宿の都道沿いにある神社。

常総市大塚戸町にある神社。

常総市大塚戸町にある神社。

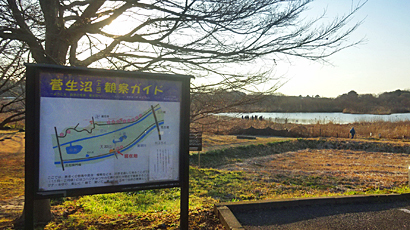

坂東市神田山にある沼地で白鳥の飛来地。

坂東市神田山にある沼地で白鳥の飛来地。

そしてこの飛行で満足して車に戻った。

そしてこの飛行で満足して車に戻った。 松伏町金杉の広域農道沿いにある川魚料理店。

松伏町金杉の広域農道沿いにある川魚料理店。

ゆっくり味わって、んー、、と言って天井見上げるおいしさ。あ、天井の模様は百人一首だった。

ゆっくり味わって、んー、、と言って天井見上げるおいしさ。あ、天井の模様は百人一首だった。