野木町野木にある神社。

野木町野木にある神社。

4号を通るたびに看板を見かけててなんとなく知ってた神社で、今年こっちに来て、乗せてた妹がここらの神社を検索して調べたら「フクロウが見れる神社」だとかで興味持った。その時は4号を通過した後なので来た道を戻る気はせず別のフクロウの神社に行ってたので、こっちもそのうち来てみようと思ってた。

てっきりこの4号沿いすぐにあるのかと思ってたけど、案内された横道に折れると、その裏の旧国道の先から続く長い参道の奧で驚いた。広い駐車場には他に車が無く入り口前に悠々停めて歩いた。

まず鳥居の横に由緒沿革の案内板があった。

延暦年間(約1200年前)に坂上田村麻呂の蝦夷平定後の凱旋の途中で社殿を造られたという古刹の神社だそうで、現在の社殿は文化3年(約190年前)の火災で焼失した後に古河城主の土井氏が再建したものだそうだ。

日露の軍神の乃木神社とは別だけど、明治時代には乃木大将も度々参拝に訪れたそうだ。

御祭神は菟道稚郎子命、応神天皇の皇太子(異母兄の仁徳天皇に皇位を譲って自害したとされる)。

その隣にはコミカルで可愛い石彫りのフクロウの木が立ってた。「ふくろう」は野木町の町鳥に指定されているそうだ。

そしてまず参拝。拝殿にも幾つかの木彫りのふくろうがおかれていた。

そして裏に廻って本殿とその彫刻を拝観しながら、ふくろうはどこぞ?と探した。てっきり鳥小屋のゲージかなんかあって飼ってるものだと思ってたけど、裏にはなく表にもなく、脇の社務所のあたりにもなく、、あれれ?と思ってたら拝殿に写真が貼られてて、どうやら野生のフクロウがよく来る所という事の様だった。

説明を読むと「フクロウはほぼ一年中同じ森にとどまる留鳥で、~通常あまり目にすることはありませんが12月頃と5、6月の子育ての時には親子の姿を見ることができます」とあった。

ん?5、6月なら確実なのか?っていうか12月頃ってなんだ??ちょうど12月じゃないか。

えーどっかの木の上に留ってるの?高いトコ?っていうか昼間の話だよね?と、木の上を見てふらふらした。

木といえば境内にはまず拝殿の前に乳の垂れた「大イチョウ」があった。これはこの地に神社が移築された延暦年間に奉植したものだそうなので樹齢1200年??栃木の名木100選だそうで、これは葉のついた時季に見てみたかったかも。(神社のXによると10日早ければ綺麗だったらしい)

木の前には絵馬かけがあって、絵馬の上に掛かってた丸いのは乳ってことだね。

それとその少し奥にも案内板の立った木があって「大ケヤキ」。案内によると「足利氏の執政の末に乱にあい神領を奪われて社殿の破壊したが、長禄三年(1459)より再興され鎮守の森に育つよう社前に数多くの木々を植えたが、このケヤキはそれ以前にあったもの~」ということで、推定樹齢650年だそうだ。足利氏の長禄年間というと「享徳の乱」というやつかな。公方と関東管領の争いで公方は鎌倉を放棄して入ったのが古河城だから、目と鼻の先の此処らも戦乱あったのかね。

さて、フクロウは見当たらないけど、境内には小鳥がたくさん飛んできては枝でじゃれ合っていた。写真に撮れたのはヒヨドリとシメ。みんな素早くてね。カメラ向ける頃には枝を移ってるんだよね。

この大ケヤキだけじゃなくて裏にも回ったりして見上げたけどフクロウは見当たらず、12月頃っていうのは何なんだ?と思いつつ、他に人がいないんだからやっぱり無理だろうとは思いつつ、フラフラ歩いて「二輪草群生地」というトコにも出てみた。二輪草の開化は三月から四月だそうだ。

横の道の先の木でそれっぽく見えたのをズームしてみたけど、やっぱり木の幹の折れた部分だった。。

あとは参道の木も見てまわったりウロウロしてたけど、日当たりいいとはいえやっぱり冬は寒く体冷えちゃったので一時間で諦めて車に戻った。

いやぁ、野生のとは思っなかったなぁ。フクロウ見れなかったのは悔しいけど、野生じゃ仕方ない。来年5,6月に覚えてたら来てみようと思った。

っていうか、「12月頃」っていうのはホントなんなんだ?検索してみても12月に撮ったフクロウの写真は一枚もなかったよ。

この日の日誌→

矢板市川崎反町にある日帰り湯施設。

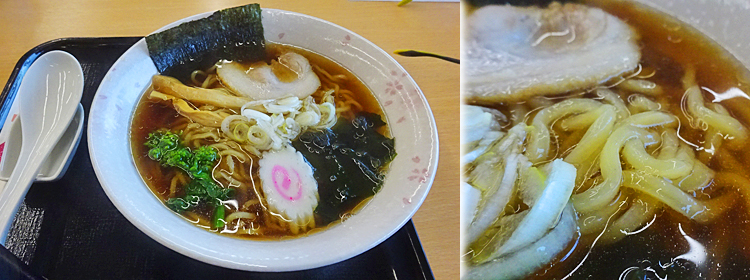

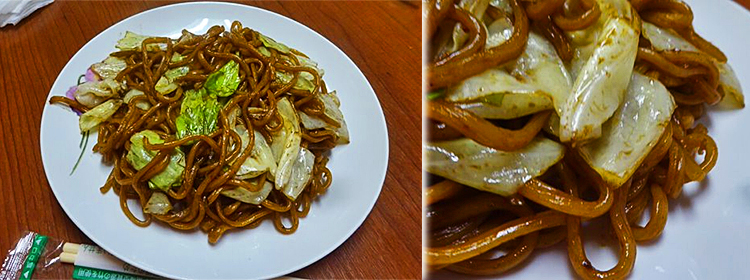

矢板市川崎反町にある日帰り湯施設。 そして風呂あがってから食堂で食事。

そして風呂あがってから食堂で食事。

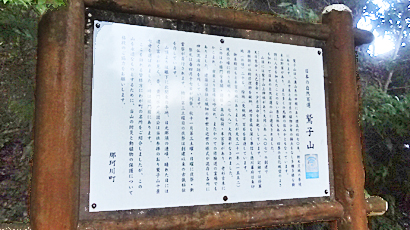

那珂川町矢又と常陸大宮市鷲子に跨った山頂にある神社。

那珂川町矢又と常陸大宮市鷲子に跨った山頂にある神社。

お参りして石段を下った。脇に椎茸みたいなキノコ生えてた。

お参りして石段を下った。脇に椎茸みたいなキノコ生えてた。 下野市笹原の4号沿いにあるうどん店。

下野市笹原の4号沿いにあるうどん店。

少し後になって妹のみそ煮込みうどんもぐつぐつと出て来た。

少し後になって妹のみそ煮込みうどんもぐつぐつと出て来た。 日光市中宮祠の120号沿いにある県営の無料駐車場。

日光市中宮祠の120号沿いにある県営の無料駐車場。

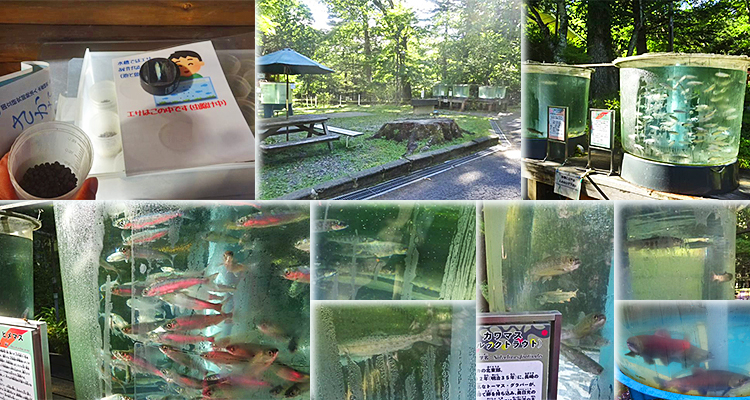

日光市中宮祠の120号沿いにある水産研究公開施設。

日光市中宮祠の120号沿いにある水産研究公開施設。

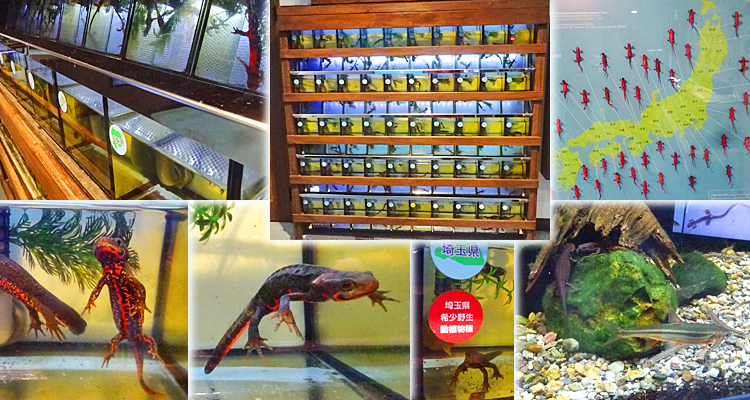

日光市中宮祠の120号沿いにある両生類の研究公開施設。

日光市中宮祠の120号沿いにある両生類の研究公開施設。

鹿沼市鳥居跡町の121号沿いにある蕎麦店。

鹿沼市鳥居跡町の121号沿いにある蕎麦店。 店内はお座敷だけでカウンター席は物置いて通して無い感じ。昼になったばかりでまだ他にお客いなかったからいいけど、混んでたらおひとりさまは入りずらく思え、月曜だからこそってトコかな。

店内はお座敷だけでカウンター席は物置いて通して無い感じ。昼になったばかりでまだ他にお客いなかったからいいけど、混んでたらおひとりさまは入りずらく思え、月曜だからこそってトコかな。

店の中はごちゃごちゃした駄菓子屋みたいな雰囲気で、駄菓子ではなくロードレースのトロフィーやサイングッズや選手の写真などが飾られていた。

店の中はごちゃごちゃした駄菓子屋みたいな雰囲気で、駄菓子ではなくロードレースのトロフィーやサイングッズや選手の写真などが飾られていた。

宇都宮市馬場通りにある餃子店。

宇都宮市馬場通りにある餃子店。