小山市下生井にある情報発信施設。

小山市下生井にある情報発信施設。

国特別天然記念物のコウノトリとその環境の保全に関する情報の資料館。野田にコウノトリの施設があるのは知ってたけどこっちにもあったのは知らなかった。まさかフクロウを見に来てそれを知るとは思わなかったなぁ。

さてここは川に囲まれた広い田圃の地域の狭い集落にある施設で、案内はちゃんとしてたから来れたような場所。古民家を改装した建物なのは好印象だけど、場所まで古民家でリアルだった。

駐車場は砂利ながら広く悠々で、交流館は入る前からさっそく館の人がガイドしてくれて丁寧だった。

コウノトリの国内野生種は一度絶滅した種族。トキみたいなもんで現在は飼育下繁殖で育った子らを放鳥し、自然繁殖を助けて保全しているもので、今、ここらにいるコウノトリはみんな野田で生まれた子なんだそうだ。へー野田ってすごいんだ。

案内の後もパネルや写真を見てまわり、実際の鳥の重さと同じぬいぐるみは持ち上げるの難しくてヤメといた。さかなクンも来てパネル絵を描いてったようだ。(ちゃんと鳥が魚を咥えてた)

さて、ではでは人工巣塔を見に車で少し移動。

すぐ先の土手を駆け上がると土手の上は広く舗装されてて駐車悠々だった。この土手は「生井桜づつみ」といい、その内側は渡良瀬遊水地の第2調節池。広い湿原のような手つかずの自然な風景が広がってるようで眺めよかった。(実際は調整池なのでガンガン手が入ってて、よく見ると重機も顔出してた)

っていうか、人工巣塔ってどこよ?と探すと、ド真ん前の少し遠くにポツンと立ってた。これは肉眼じゃ観察できないや。。

ってことで土手を少し進んで倉庫の裏に隠れた「コウノトリ観察デッキ」に行った。

ここにはでかい望遠鏡と中型の望遠鏡とあって、覗くとよく見えた。ライブカメラくらいよく見えた(じゃあライブカメラでいいじゃんっていうのはナシね)。

取り敢えず自分のカメラでも最大ズームでしっかり見えた。

他の人は望遠鏡にスマホ当てて写真撮ってたね。なんか真似するのは悔しくてやらなかったけど、素直にまねればよかったw

他にも鳥の鳴き声はたくさん聴こえてたので探してみてまわったけど、トンビくらいしか見つけられなかった。まだまだだなぁ。トビもかっこいいんだけどね、モブ扱いだよね。

ゆーっくり見まわしてたら、ここでも交流館の人がガイドしてくれていろいろ話してくれた。

遊水地は国交省の管轄だし他も権利問題とか色々と面倒くさいんだそうだ。手前の邪魔な倉庫もどうにもできなくて癪だとか。

人工巣塔は実はすぐ近くにもう一つあって、堤の外の集落の裏の電柱の前に、県が金だけ出してとりあえず立てたものだそうで、そっちの方が古いんだけど一回も巣創りされたことないらしい。

土手から見えた。ああ、あれか。

今、遊水地の人工巣塔には母親一羽と子供が二羽か三羽いて、父親がエサ取りに飛びまわってるから、帰って来れば飛んでる姿も見れるとのことだったけど、まぁまだ昼じゃ帰ってこないだろうから、ある程度のトコで切り上げた。

この日の日誌→

タグ:動:鳥 観:館 観:然 観:絵 観:装 観:池 楽:眺 景:原

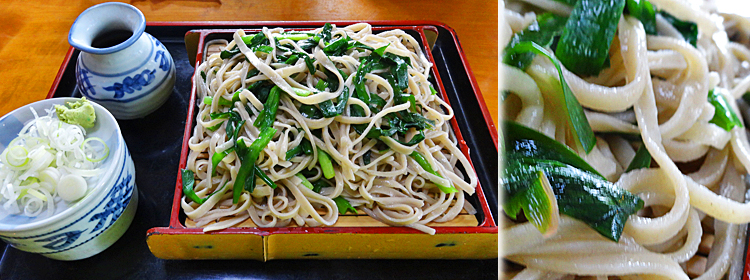

鹿沼市深津の県道沿いにある蕎麦店。

鹿沼市深津の県道沿いにある蕎麦店。

宇都宮市宮山田町の県道沿いにある食品工場の直売所。

宇都宮市宮山田町の県道沿いにある食品工場の直売所。

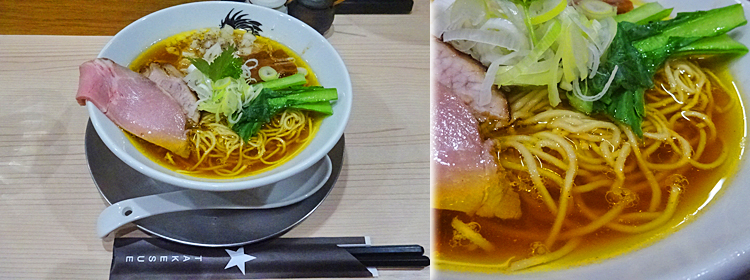

宇都宮市上小倉町の県道沿いにあるラーメン店。

宇都宮市上小倉町の県道沿いにあるラーメン店。

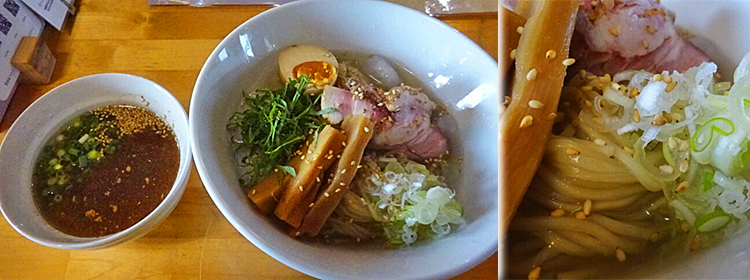

下野市笹原の4号沿いにあるラーメン店。

下野市笹原の4号沿いにあるラーメン店。

小山市下生井にある情報発信施設。

小山市下生井にある情報発信施設。

野木町野木にある神社。

野木町野木にある神社。

駐車場に戻ると今度はネコがヒロインになってた。(神社猫「りーちゃん」というそうだ)おとなしくかわいいネコだった。

駐車場に戻ると今度はネコがヒロインになってた。(神社猫「りーちゃん」というそうだ)おとなしくかわいいネコだった。 栃木市藤岡町大前の県道沿いにあるラーメン店。

栃木市藤岡町大前の県道沿いにあるラーメン店。

小山市高椅の高椅神社前の県道沿いにある餃子専門店。

小山市高椅の高椅神社前の県道沿いにある餃子専門店。

真岡市長田の県道沿いにある中華食堂。

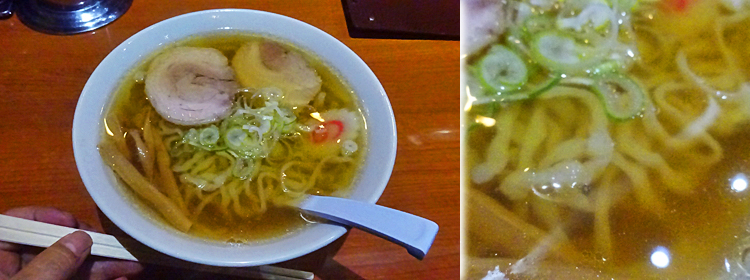

真岡市長田の県道沿いにある中華食堂。 え、あんかけ焼きそばの方が売りなの?とそっちも気になって迷いつつ、店に入ると塩ラーメンの塩についての解説の貼紙があったのでやっぱ塩ラーだなと決められた。

え、あんかけ焼きそばの方が売りなの?とそっちも気になって迷いつつ、店に入ると塩ラーメンの塩についての解説の貼紙があったのでやっぱ塩ラーだなと決められた。 「お湯が沸騰するのに時間かかるからラーメンは少し待ってね」と先にギョーザが出てきた。

「お湯が沸騰するのに時間かかるからラーメンは少し待ってね」と先にギョーザが出てきた。

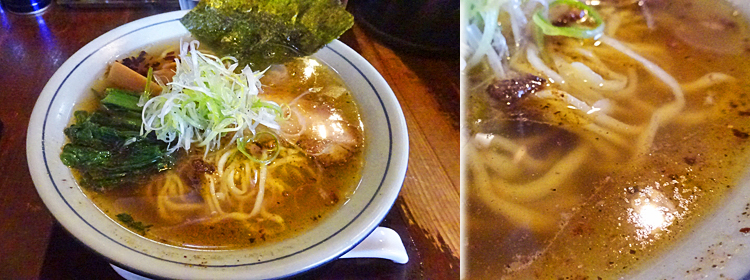

下野市薬師寺の4号沿いにあるラーメン店。

下野市薬師寺の4号沿いにあるラーメン店。