那須町豊原の東北道にあるサービスエリア。

那須町豊原の東北道にあるサービスエリア。

栃木県のラストにあるSAで、あまり休憩しない東北道でもここだけは割と寄ってる所で、一昨年も寄って点景にしてた。(上りだけど→)

今日はドライブではなく葬儀への往復なので、寄り道ではなくここは給油が主目的。

どうも普段、燃料とか時間とかあまり気にせず出かけたり、計算してもついつい昔の車での感覚で考えてたりしちゃってて、郡山くらいなら250㎞くらいだから二時間ちょいで着くだろうとか(何キロ出す計算でしょうかねぇ、、(-_-;))、燃料メーターの半分も残ってれば足りるだろうとか考えて出かけちゃってた。。

んだけど、この軽自動車は高速で回すと燃費が悪く全然もたず、燃料ランプがつくと高速回転でリミッター効いちゃうので80㎞位での走行。時間オーバーした焦りと燃料切れの焦りで、このサービスエリアまで長く感じてハラハラだった。

なので、給油だけしてスパッと出発!のつもりだったんだけど、、、

んーやっぱ、トイレも行きたかったので先にトイレ休憩。

で、車降りたらやっぱ腹ペコ過ぎたので何か食べ物買って行こうとか思ってついつい売店を物色。

さらに「もうどうせ遅刻だから何か食べてっちゃおうかな、、」なんて考えるドライブ脳。。ダメダコイツ

いやいや、いかんいかん、急いでたんだ。と思い直して、取り敢えず「高原ベーカリー」でパンだけ買うことにした。

色々ある中で、パッと気になった「那須豚コロッケパン」と「レモン牛乳ボール」

で、車に戻ってスタンドに移動。無事給油して食べながら出発した。(35Lタンクに34.8入った。あぶねw)

まず「那須豚コロッケパン」

二つに割った大きなコロッケが丸々挟まってて、これ意外と食いであっておなか一杯になった。

おいしかったけど、ちょっと食べづらかったし半分くらいのミニだったらよかったのにと思った。。

そしてオマケのつもりだった「レモン牛乳ボール」

もう空腹は満たされたし、そんなに食べたいって気分でもなくなっちゃってたんだけど、車の中に置いておけないから食べちゃえと食べてみた。

ら、これがおいしかった!

あの栃木名物の「関東栃木レモン」の味がそのまんま!というよりチープ感がなくなった優しい味で甘くおいしく、ぺろりと食べちゃった。

これはもう一つ買って来ればよかったかも!なんて腹のこと忘れて思ったw

これだけで意外と満腹で満足。

点景にするつもりなかったんだけど、やっぱ「レモン牛乳ボール」を載せたくてアップしました。

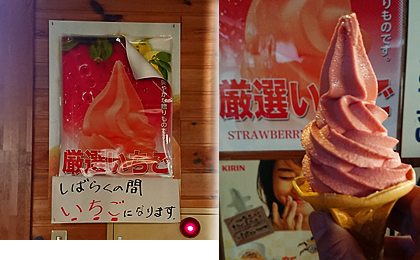

宇都宮市(旧上河内町)今里町にある日帰り温泉施設。

宇都宮市(旧上河内町)今里町にある日帰り温泉施設。 で、風呂上がりにソフトクリーム。

で、風呂上がりにソフトクリーム。

そして食べ終わってから軽く売店を見てたら、その奥に何やら木が立ってた。

そして食べ終わってから軽く売店を見てたら、その奥に何やら木が立ってた。 足利市西宮町にある神社。

足利市西宮町にある神社。

下りるとき向かいの山の上にも何か祠みたいなのがあるのが見えた。

下りるとき向かいの山の上にも何か祠みたいなのがあるのが見えた。 足利市山下町にあるクレープの店。

足利市山下町にあるクレープの店。

真岡市(旧二宮町)久下田西の宅地内にあるやきそば店。

真岡市(旧二宮町)久下田西の宅地内にあるやきそば店。

そして日が暮れる前に表通りの駐車場に戻った。

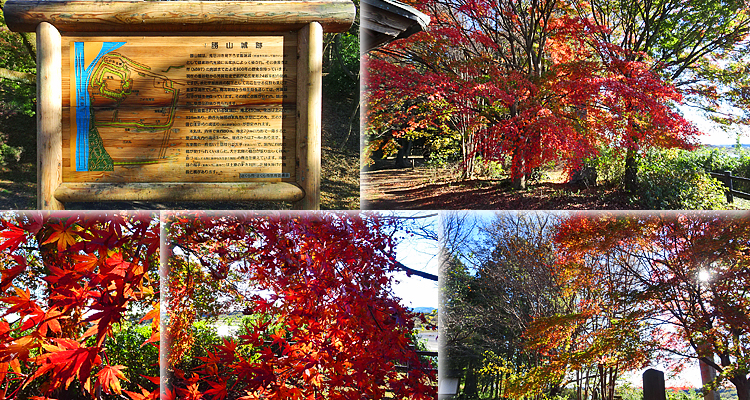

そして日が暮れる前に表通りの駐車場に戻った。 さくら市氏家の鬼怒川沿いにあった城跡。

さくら市氏家の鬼怒川沿いにあった城跡。

益子町長堤の県道沿いにある道の駅。

益子町長堤の県道沿いにある道の駅。

最近、こうした洒落てる道の駅が増えたよなー。

最近、こうした洒落てる道の駅が増えたよなー。

9月になって涼しくなって、こういう神社とかでも歩きまわる気分になれるのがうれしいね。

9月になって涼しくなって、こういう神社とかでも歩きまわる気分になれるのがうれしいね。 那珂川町北向田の293号沿いにある道の駅。

那珂川町北向田の293号沿いにある道の駅。 「温泉とらふぐ発祥の地」とか看板立ってた。あー、温泉の塩分と温度がフグの養殖に適してて、、とかってTVで見た覚え有るわ。ここだったのか。

「温泉とらふぐ発祥の地」とか看板立ってた。あー、温泉の塩分と温度がフグの養殖に適してて、、とかってTVで見た覚え有るわ。ここだったのか。

小山市高椅の高椅神社前の県道沿いにある餃子専門店。

小山市高椅の高椅神社前の県道沿いにある餃子専門店。

今日は食べてる最中に「これもいかが」とナス漬けをいただけた。

今日は食べてる最中に「これもいかが」とナス漬けをいただけた。 そして帰り際には「好きなのもってって」とか冷えた缶の飲物までサービスされて、申し訳ないような気がしつつコーヒーとリポDを頂いてドライブ再開。

そして帰り際には「好きなのもってって」とか冷えた缶の飲物までサービスされて、申し訳ないような気がしつつコーヒーとリポDを頂いてドライブ再開。