伊賀市上野丸之内にある城址公園。

伊賀市上野丸之内にある城址公園。

戦前の昭和初期に建てられた木造の模擬天守がある珍しい城跡。

一度来てみたかったけど、城を歩くような時間に上野市街を通る事は珍しいというか先を急いでる時が多かったかな、一度も来てなかった。

今日だって普段ならもう城は歩かないような夕方ギリギリの時間だけど、滋賀から廻って滋賀に帰るだけの余裕なドライブだし、本当は今年まだ足を踏み入れてない和歌山県まで行きたいと思ってたけど時間的に普通に考えて無理だから、だったらここらで寄道もいいかなとか考えてたトコで見かけて、これは丁度いいと寄ってみた。

でもネットで見たら天守の観覧閉館時間は5時。駐車場に着いて歩き始めたのは4時半。ちょっとキツイかもだけど、まぁサイアク中に入らなくてもいいやと坂道を登った。

坂はそんなに急でもなく公園っぽく砂利道で歩きやすかったけど、少々焦っているのと日陰でも蒸し暑く、汗だらだらで進んだ。

まず屋台が点在する広場に出て、今度は石の飛び出たコンクリ道を登った。

そこのピークが本丸かと思いきや、天守はその向かいの一段低い所にあった。変な城だなぁと思ったけど、こっちのピークは戦国時代の筒井氏が築城した時に天守を建てた場所だそうで、徳川の時代になって藤堂高虎が改築した時に一段低い所に天守を建てて、こっちは城代屋敷にしてたそうだ。

せっかく登ったのになぁ、、と思いながら石段を下りると、天守の前には何やら柱のようなオブジェや花弁のような燭台などが並べられていた。

この11日と明日12日はライトアップイベントがあるそうで、天守も夜9時まで開いてたんだそうだ。なんだ急いで損したww

JAF割で券買ってサンダル脱いで入城。

模擬天守だからか内部の撮影はOKだそうなので、他ではあまりちゃんとは見ない展示物も一通り見てまわった。

木造の建物の雰囲気はお寺みたいな感じ。展示もいろいろで他のお城の資料館とはちょっと違った感じに思えた。

「不落の瓦」というのがあって「触ってみてくださいパワーがあなたにも」とか書かれてたので触ってみた。これは二年前の台風で瓦が100枚以上飛んだ時に、屋根の端でぎりぎり落下せずに止まった瓦だそうだ。受験生用かぁ。。僕は落ちる落ちない関係ないもんなぁ。。少し考えて「普段の夜、PC前で寝落ちしませんように」と祈って触った。(ごりやくはなかったw)

そして二階三階と一応城らしく少々急な階段を登って展望室に上がった。

なかなかいい景色で、風も心地よかった。

まず西日まぶしい西側。目の前の高校のグランドが藩主の屋敷御殿跡だそうだ。

そして北側。滋賀県の甲賀市との間の低い山が壁になって見える。通ってきた422号の陸橋も見えた。甲賀と伊賀の忍者は意外と近い地域だったんだね。

東側はさっきの筒井氏の天守があったこの山の頂上。東側に睨みをきかさないというのが徳川に対する配慮かなと思えた。(往時の設計は五層の天守だから睨めたかもw)

南側が上野市街の中心側。意外とすぐに田畑になって小さい町に見えた。

木津川の川沿いにあった建物が櫓型だったのを見て、某茨城の城型建物のある町と共通項のように思えて軽くズッコケた。

あとは城内にキノコみたいな変な建物を見かけて興味持った。

ゆっくり風浴びて二周くらいしてから下に降りた。

隣の小天守みたいな櫓も小さな資料館になってて、冷房の効いた中に入ると「忍びの井戸」という深い井戸があった。これは家康が大坂の陣に失敗したら「この城に三年籠るから」と掘らせた城内井戸で、横穴が逃げ道になってる忍者向きの井戸でもあるそうだ。

それと「昭和期復興天守」と「慶長期五層天守」の比較した紙模型があった。

五層の立派な天守だったのに三層の天守を復興というのもなんとも味気ないけど、完成直前に台風で倒壊した五層より安定した三層にしたのは利口だと思えた。筒井の天守も三層だったわけだしね。

外に出て、天守よりも大事なこの城の見所の高石垣に歩いた。「日本一・二の高さで有名な」とあったけど、1か2かはっきりすればいいのに。対抗馬は大坂城。あっちは日本一って言ってないのかね。

石垣は上から見てもなあ、、とか思ってたけど、端のぎりぎりまで行けるのでこれはなかなか。高所恐怖症の人は来ちゃだめだね。吸い込まれちゃうよ。

眼鏡が落ちる分けないだろうけど一応おさえて覗いてみた。

上から覗くと高い高い!

大坂城はこんな風に覗けたりするのかな。。っていうか観光で落ちた人いないのかな。。横の他の石垣見ても高く聳えててカッコよかった。

そして天守の前ではそろそろオブジェのライトが点きだしていた。もう少し暗くなったらキレイなんだろうなとは思いつつ、その前の坂を下った。

ああこっちが正面だったのね。と思える「史跡 上野城跡」の石柱がありった。

この正面の坂をまっすぐ下ったら車で通った白鳳門に抜けちゃうと気づき、駐車場とは方行違うし、行ってみようと思ってたトコまったので、坂は下らずに折れて、また筒井天守の城代屋敷跡へ登った。

屋敷跡は地割が示されてて見て歩けたけど筒井天守跡はどこだかわからなかった。。(奥の茂みの坂の上だったらしい)

そして駐車場の上の広場(ここが二の丸かと思ってたら違ってて「元作事屋」という高台だったらしい)に戻った。屋台はまだ開いてたけど土産売店はもう閉まってた。。

ここから忍者の人形だらけの松林を抜けて、バンドのマイクリハみたいな音が聞こえる方へ進んでみた。

ら、そこに上から見て変だと感じたキノコみたいな建物があった。

この建物は「俳聖殿」という国重文の建造物。この地出身の松尾芭蕉の生誕300年を記念して昭和17年(1942)に造られた木造の堂で、形は旅装の芭蕉を表したんだそうだ。

ステージが組まれて椅子が並べられてて、ここで何かコンサートでもあるのかな?(6時半からだったらしい)リハ音は録音でのPA調整らしかった。

忍者博物館とかもあったけど、(甲賀で行ったし)もうやってなさそうなのでスルー。

屋台もありきたりのしか、、、とスルーしそうになったけど、「伊賀牛串処」というのは気になって覗いてみた。

松・竹・梅とあり、一番上の1日限定5本とかいう「松」は売切れてた。ちょっと値は張るけど伊賀牛だしと奮発して、その下の数量限定といって1本しか残ってなかった「竹」を購入。(誰もいなくなったら足しそうだとは思ったけどw)

ワイン仕込みでまず鉄板で焼いてから炭火コンロで豪快に焼いていた。

ってわけでまさかの伊賀牛。横のベンチで食べてみた。

うん、うん、うん。たしかにこれはウマイね。筋もなく柔らかく蕩けるけどしっかりしてた。

今回のドライブはちょこちょこっとしたものしか食べてないけど、そんなちょこちょこっとしたものの中でも、贅沢でおいしい物があってもいいよね。

そして最後に帰り道の駐車場手前の「芭蕉翁記念館」というのも夜間は入館料無料と出てたので寄ってみた。

松尾芭蕉は一般的な障りしか知らないけど、丁度つい最近山形に行って最上川を見てきたところなので親しみ持って資料を見た。

と、なんか色々濃かった城跡公園。こんな時間からゆっくりと楽しめるとは思わなかった。寄ってよかった。

甲賀市信楽町西の307号沿いにある巨大タヌキが寝転げたお店。

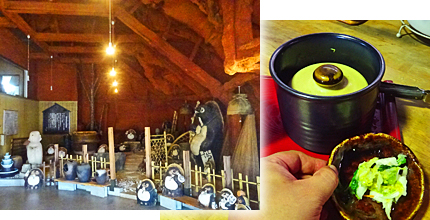

甲賀市信楽町西の307号沿いにある巨大タヌキが寝転げたお店。 店の外観を見まわしつつ、中に入るとやっぱり中もタヌキが並んでた。店の中はもう忘れてた。

店の外観を見まわしつつ、中に入るとやっぱり中もタヌキが並んでた。店の中はもう忘れてた。

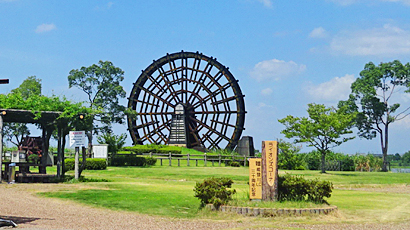

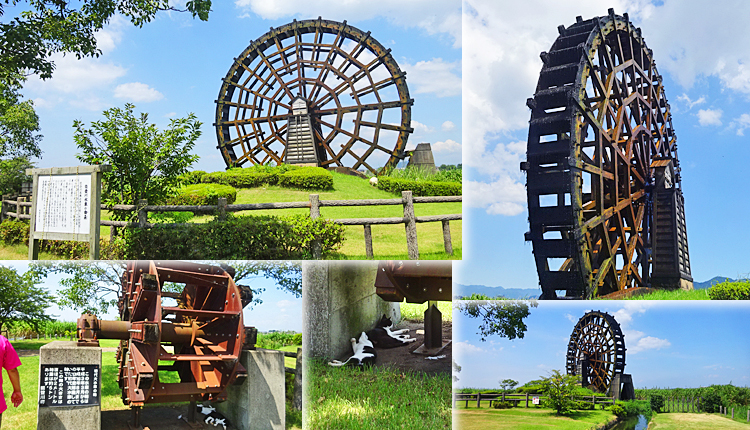

東近江市伊庭の伊庭内湖岸の公園にある巨大水車。

東近江市伊庭の伊庭内湖岸の公園にある巨大水車。

竜王町大字岡屋にある竜王町総合運動公園で開催されたアイドルフェス。

竜王町大字岡屋にある竜王町総合運動公園で開催されたアイドルフェス。

彦根市三津屋町の広域農道沿いにある沼の岸の公園。

彦根市三津屋町の広域農道沿いにある沼の岸の公園。

あーでも水面は菱とかの水草で覆われた濃いリリーパッドだから結構難しいかも。

あーでも水面は菱とかの水草で覆われた濃いリリーパッドだから結構難しいかも。

長浜市木之本町木之本の303号前にあるJR北陸本線の駅。

長浜市木之本町木之本の303号前にあるJR北陸本線の駅。

JR越美北線越前東郷駅の駅前通りで開催されていたお祭り。

JR越美北線越前東郷駅の駅前通りで開催されていたお祭り。

公園のような神社の先の駐車場に歩く間に中学生くらいの子たち何人かに挨拶された。(これって、見知らぬ怪しい人だからだったっけ。。)

公園のような神社の先の駐車場に歩く間に中学生くらいの子たち何人かに挨拶された。(これって、見知らぬ怪しい人だからだったっけ。。) 福井市安波賀町の県道沿いにある道の駅。

福井市安波賀町の県道沿いにある道の駅。

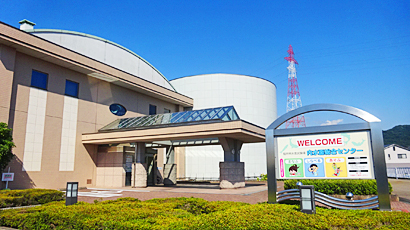

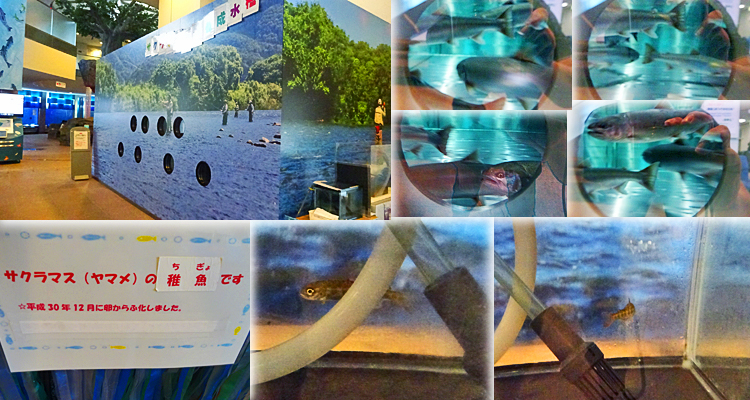

福井市中ノ郷町にある淡水魚の調査研究施設。

福井市中ノ郷町にある淡水魚の調査研究施設。

南あわじ市福良の28号の先にある道の駅。

南あわじ市福良の28号の先にある道の駅。