千葉市若葉区桜木町にある遺跡公園。

千葉市若葉区桜木町にある遺跡公園。

加曽利貝塚は国の特別史跡。縄文時代の環状集落遺跡で日本最大級の貝塚だそうな。

だけど関東の他の国特別史跡と比べて知名度低い気がするのはアピール度の差なのかな。

個人的には、亡き伯父が考古学が趣味で千葉市に住んでいた頃にこの貝塚についての対談が雑誌に載ったことがあり、嬉しそうに見せてくれたので知って記憶に残っていた。(今の自分で元気だった頃の伯父と話せたならとても面白かっただろうなと思うけど、当時はガキで考古学に対する興味など薄くあまり話を聞けなかったのがなんとも残念だ)なので、ドライブで千葉を通るときに「加曽利貝塚」の案内を見かけるたびに「いつか行きたいな」とは思いつつも、毎度通過してて今回やーっと寄れた。

さて、その貝塚遺跡は広い自然公園みたいなていで、そんなに広くはない駐車場もすいてて悠々停められた。

他で遺跡とか言うと、まず記念館とか資料館がドンとあってそれを見てから歩くという形だけど、ここは大きな公園の中に博物館があるという形、なのでまずは予備知識なく公園を歩く。

で、園内に進むとまずすぐ横に「貝層断面観覧施設」というのがあって、早速貝塚を見れた。

これは直径130mのドーナツ状になった北貝塚の一部の断面を横切って覗ける施設。貝の層が見やすく、そして多種ある貝殻や層の案内もついてた。この北貝塚は4000年から5000年前くらいの縄文中期のものだそうだ。

毎度貝塚を見ると思うけど、縄文人って貝ばかり食べてたのかね。まあ一番獲りやすく食べやすい生物ではあると思うけど。。なーんて思ってたけど、大きな村単位で千年も暮らしてれば層になってあたり前だよね。自分自身一生で食べる貝の貝殻ってどのくらいの容積なんだろうか。

なんて考えながら抜けたけど、その先の「竪穴居住群観察施設」というのは現在閉鎖中とあったし雑草も伸びてたので、もう一回断面施設を抜けて公園の道に戻った。

そして円状になったその公園の道をぐるっとまわって「加曽利貝塚博物館」に来てみた。

少々昭和チックな建物だけど、入り口前の顔ハメや入ってすぐのゆるキャラのプレートは平成っぽく感じた。

受け付けは無く入場無料。撮影禁止とも何とも書かれてなかった。

館内も昭和チックな造りながら、解説のパネル等は新しく見やすかった。

まず周りの回廊は主に千葉県内の貝塚の案内。

実は貝塚は関東地方が一番多く全国2443の内の1376と半数以上。その中でも千葉県は断トツで多く648、更に千葉市が一番で124もの貝塚があるという貝天国だったようだ。

ってことは縄文時代って千葉が一番人口多かったって事?(そうらしい)文明が無ければ一番住みやすいのは千葉って事?(そうらしい)すげーな千葉。知らなかったわ。

ジオラマ模型とかはひとつもなかったんだけど、中心のフロアには掘り起こされた状態の人骨の複製とかあった。

発掘品は皿や壺だけでなく土偶や装飾品なども並んでおり、縄文!って感じ。

食べ物の展示も興味深く、ハマグリと同じくらい大量に出てきたのがイボキサゴという聞きなれない巻貝。千葉で一般的に巻貝というとナガラミかと思ったけど、それより全然小さい別の貝だそうだ。そして幼貝の小さいものほど好まれて食べられてたとか。。謎だ。

興味深かったのは犬の骨で、縄文時代には犬を飼い狩猟に連れ立っていたそうで、人の骨と一緒出てきてたりするくらい大切にされてたようだ。

この犬のルーツは日本オオカミではなく大陸から渡ってきたものらしい。そして犬も進化してて縄文の犬より弥生の犬の方が大型なんだそうだ。食べ物の差なのか?

展示で最後に興味もったのが縄文時代のトイレ事情。パネルだけの解説だったけど面白かった。

30分程でひとまわり見て外に出た。

そして引き続き園内散歩。円形の北貝塚の周りの道は博物館からすでに下り坂で、白い花を見ながら坂を下った。(昔から咲いてたのかな、、なんて思ってたけど多分外来種のハルジオン)

そして坂の下で外側の森への道に折れた。舗装はなくちょっとぬかるんでるとこあったりする細道だけど、黒いカワトンボが沢山飛んでて涼しげだった。

その森の先に「旧大須賀家住宅」があった。裏からだけど戸は開かれてて中にも入れた。

江戸中期の寛保-寛永年間(1741~1750)の建築だそうで、元は幕張町にあり代官所として使われてたものを民俗資料として昭和中期に移築したそうだ。

中は若干変なトコに縄文ぽい土偶っぽいものが置かれてヤレヤレな感もあるけど、縄文時代の遺跡に江戸時代の屋敷を移築したことの方がヤレヤレなのかもしれない。。

座敷は広くしっとり落ち着いて威厳ある古民家だった。屋根は茅葺をトタンで覆っってたけど、(田舎の昔の家がそうだったので)逆にそれがリアルで懐かしく思えた。

さて、古民家の前を少し進むと川に出る。谷間の川で園内地図には船着場跡とあったけど、現在では船など通れそうにない細い川で雑草で水面は見えなかった。

けど足元にカエルちゃん。アマガエルかと思ったけどアカガエルっぽく見えた。

川の先にはモノレールの高架が見えた。モノレール通らないかなーと見てたけど通らなかった。

川からは真っ直ぐ森の中を丘に登る道があったのでその道を進んだ。

この道は園内地図には点線でしかなかった道みたいだけど、ウッドチップで整備された歩きやすい道でちゃんとしてた。

で、丘を上ると「復元集落」の野原に出た。ここには三基の縄文式竪穴住居が復元されているんだけど、一基つぶれてしまっていた。なんか潰れ方が自然でリアルに感じた。

なので割りと管理不足のほったらかし住居かと思いきや、他の二基は扉も開いてて中に入れた。まず手前の小型の100号竪穴住居跡の住居に入ってみた。

ちゃんと遺跡の場所に復元してるんだね。って、そりゃそうか。火を熾す薪とかあってそういう体験プログラムもできるようだった。

もうひとつは少し大きい111号竪穴住居跡。入口に猫がいて中の様子を窺ってた。

どちらとも縄文時代中期の住居跡で、6~7mの半径の円の同じ敷地らしく、大きく見えたのは藁葺がしっかりしててカッコよかったからだけなのかもしれない。。

100号も111号も発掘された時は敷地内に貝層があり、人が住まなくなってから貝塚にしてたそうだ。

復元集落の野原からは駐車場方向にまっすぐ進むと、林を抜けた先に南貝塚の野原に出た。

こっちは発掘作業中のようで、所々ブルーシートかぶされてたり雑草に埋もれかけてたりして整ってない感じだったけど、こっちにもある「貝層断面観覧施設」は先に入った北貝塚の物よりも新しいデザインでカッコ良く、入り口のガラス戸も中も整っていた。

ちょっと中もガラス張りだったのと、層の深さが浅めだったけど、見やすさは変わらずゆっくり歩いて見れた。やっぱ博物館の後だけに「ああ、これがイボキサゴね」などと軽く復習するような感じで見れた。

この南貝塚は170mの馬蹄形の貝塚で北よりも新しく、3000年前くらいまでの縄文後期の1000年間積まれてたものだそうだ。

反対側から出ると出た先で塀の上に乗ってた猫と目があったw 猫が多いのは公園としては悲しいことだけど、ここのネコは毛並みキレイで草叢を元気に走りまわっていたので近所の飼い猫なのかもしれないとか思えた。(ちなみに鳥はカラスだらけだった)

とまぁ、歩いてまわるだけでもいろいろあって楽しめる遺跡公園。博物館メインで後はちょろっとのつもりだったけど結局ひとまわり歩きまわってしまった。雨降らなくてよかった。

タグ:観:遺 観:園 観:館 観:地 観:キ 観:具 観:屋 観:蛙 植:花 動:虫 動:獣 楽:歩

木更津市朝日のイオンタウン木更津朝日内にある弁当販売店。

木更津市朝日のイオンタウン木更津朝日内にある弁当販売店。 コロナ時期なので店にあるイートインは閉鎖されてて椅子もテーブルも片づけられちゃってたんだけど、その向かいにはイオンのフードコートがあって「そっちで食べてもいいんですか」と聞いたら「店内飲食の場合は消費税が10%になります」とのこと。この店で食べるんじゃなくて、買った商品を勝手にフードコートで食べるだけだけど、まぁそれも店内飲食になるのか。。っていうか、店のイートイン閉める意味なくね?とか若干腑に落ちない気もしたけど、食べていけるならいいやと払って、そっちで食べた。

コロナ時期なので店にあるイートインは閉鎖されてて椅子もテーブルも片づけられちゃってたんだけど、その向かいにはイオンのフードコートがあって「そっちで食べてもいいんですか」と聞いたら「店内飲食の場合は消費税が10%になります」とのこと。この店で食べるんじゃなくて、買った商品を勝手にフードコートで食べるだけだけど、まぁそれも店内飲食になるのか。。っていうか、店のイートイン閉める意味なくね?とか若干腑に落ちない気もしたけど、食べていけるならいいやと払って、そっちで食べた。

そしてフタの裏にはバー弁の歴史とこだわりが書かれていた。

そしてフタの裏にはバー弁の歴史とこだわりが書かれていた。 大網白里市南今泉の県道沿いにある食事処。

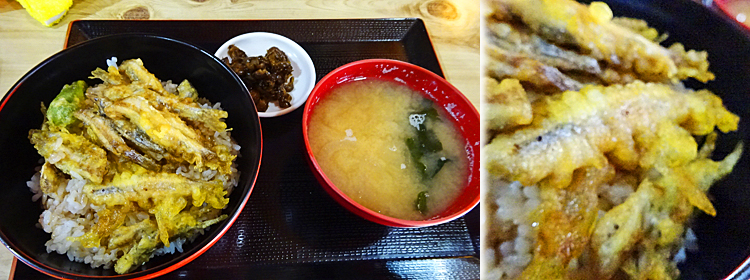

大網白里市南今泉の県道沿いにある食事処。 メニューは一応見たけど、迷わずに「いわし天丼」をたのんだ。

メニューは一応見たけど、迷わずに「いわし天丼」をたのんだ。

鴨川市貝渚の鴨川漁港前に浮かぶ幾つかの小島や岩の景勝地。

鴨川市貝渚の鴨川漁港前に浮かぶ幾つかの小島や岩の景勝地。

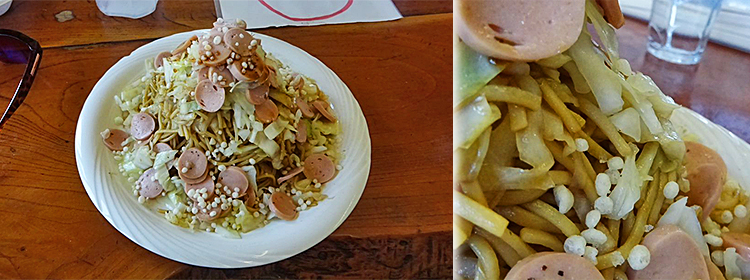

君津市平山の410号沿いにある焼きそば店。

君津市平山の410号沿いにある焼きそば店。 店はハキハキしたおばちゃん一人でやってて普段は九割以上持ち帰りのお客ばかりなんだそうだ。まぁこんな時世だしね。「店内狭いから外でもいいよ」と言われたけど、店内で食べるというと「暑くてごめんね」と扇風機を2台もむけてくれた。

店はハキハキしたおばちゃん一人でやってて普段は九割以上持ち帰りのお客ばかりなんだそうだ。まぁこんな時世だしね。「店内狭いから外でもいいよ」と言われたけど、店内で食べるというと「暑くてごめんね」と扇風機を2台もむけてくれた。

そして意外と量多く、朝から何も食べてなかったのに多く感じて後半戦ペースにぶったので、扇風機消して青海苔かけて味変。これだけで随分とまた風味変わって最後まで楽しく食べれた。

そして意外と量多く、朝から何も食べてなかったのに多く感じて後半戦ペースにぶったので、扇風機消して青海苔かけて味変。これだけで随分とまた風味変わって最後まで楽しく食べれた。

銚子市飯沼町にある青魚漬丼専門店。

銚子市飯沼町にある青魚漬丼専門店。 店内は壁に特別メニューや案内の貼紙や「観音界隈の図」とか書かれてたりしてて、壁側の席がよかったなぁ、、とか思ったけど、待ってる間に食べ終わった他のお客が帰っていったのでゆっくり眺められた。

店内は壁に特別メニューや案内の貼紙や「観音界隈の図」とか書かれてたりしてて、壁側の席がよかったなぁ、、とか思ったけど、待ってる間に食べ終わった他のお客が帰っていったのでゆっくり眺められた。

最後は気をよくしてついつい会計の横にあったTシャツとか購入しちゃった。「七月末まで銚子で待つ」という入梅イワシ祭りのシャツ。イワシのカップルが浮かれててなんかいいねぇ、、とか思ったけど、後から冷静になると、これ着て外歩くのはちょっとなぁ、、と思えた。

最後は気をよくしてついつい会計の横にあったTシャツとか購入しちゃった。「七月末まで銚子で待つ」という入梅イワシ祭りのシャツ。イワシのカップルが浮かれててなんかいいねぇ、、とか思ったけど、後から冷静になると、これ着て外歩くのはちょっとなぁ、、と思えた。 千葉市若葉区桜木町にある遺跡公園。

千葉市若葉区桜木町にある遺跡公園。

千葉市中央区生実町の県道沿いにある弁当屋チェーン店。

千葉市中央区生実町の県道沿いにある弁当屋チェーン店。 さて、店前で車を停めて、やや廃れた古いコンビニみたいな印象の店に入った。

さて、店前で車を停めて、やや廃れた古いコンビニみたいな印象の店に入った。

市原市潤井戸の県道沿いにある食堂。

市原市潤井戸の県道沿いにある食堂。 店内は所謂食堂。昭和っぽいというほどのレトロ感でもない普通な店内だけど、上の方に額で飾ってあった「潤井戸ドライブイン 開店」という貼紙はかなり古そうで、昭和中期くらいからドライブインというていで長らく続いてた店なんだなぁと思わせた。(創業は昭和50年(1975)だそうで、その貼紙の印象程古くはなかった)

店内は所謂食堂。昭和っぽいというほどのレトロ感でもない普通な店内だけど、上の方に額で飾ってあった「潤井戸ドライブイン 開店」という貼紙はかなり古そうで、昭和中期くらいからドライブインというていで長らく続いてた店なんだなぁと思わせた。(創業は昭和50年(1975)だそうで、その貼紙の印象程古くはなかった)

鴨川市天津の128号沿いの干物土産店にある食堂。

鴨川市天津の128号沿いの干物土産店にある食堂。 メニューは壁の貼紙のみという事で、脇のお客さん越しに見てみたけど少し迷った。

メニューは壁の貼紙のみという事で、脇のお客さん越しに見てみたけど少し迷った。

山武市(旧蓮沼村)蓮沼の県道沿いにある道の駅。

山武市(旧蓮沼村)蓮沼の県道沿いにある道の駅。