旭市横根,萩園にある海岸前の無料駐車場。

旭市横根,萩園にある海岸前の無料駐車場。

昔からサーファーの車で混んでることが多いので少し先の駐車場に停める事の方が多いけど、今日は空いてたのでここで休憩。

なんていう駐車場かわからないけど「潮騒ふれあい広場レストハウス」というのがあるからきっとそういう名前の広場なんだろうと思った。

このレストハウスというのはただのトイレ+自販機コーナー。

震災の津波で大破した公衆トイレを新装したもの。そういえば前に来たときはまだ工事中だったから思えばしばらく来てなかった気がする。

このレストハウスの通り向かいには「座頭市物語発祥の地」の碑がある。ふーん。

レストハウスから駐車場をはさんだ東側脇には2階の高さの展望台がある。

そういえばここって登ったことなかったっけ。何度も来てる場所だけど初の眺望。

東には屏風ヶ浦の端の刑部岬、南西はここら辺から始まって長く続く九十九里浜。

高さがそんなでもないから展望というよりは浜辺の見張り台って感じかな。

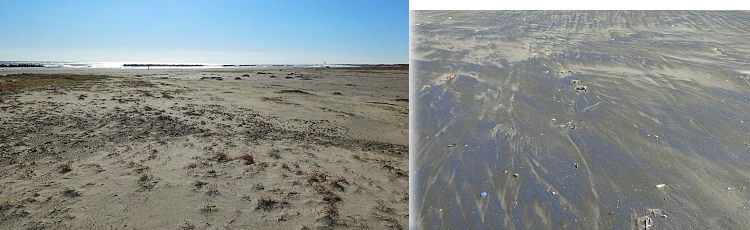

展望台から下りて浜辺も歩いてみた。

ここの砂は割とミチッと固く、砂がまとわりつかなくて楽に歩けた。

なので、少し南の砂浜では割と野放図に車が浜に出てたりする。あまりよろしくはないんだろうけど気持ちはわかる。

これは雪が溶けて流れた影響とかかな?

砂浜の表面に水が流れた後のような模様が出来てて青黒くきらめいていた。

波打ち際まで楽に歩ける。

冬の午後の日なのに今日はまっずぐな日差しで海は輝きまくってて眩しかった。

ながーい浜に続く波打ち際も青空を映してきれいで、気分良く散歩できた。

香取市大倉の356号脇の崖の上にある神社。

香取市大倉の356号脇の崖の上にある神社。

境内を見ると、「千年杉」という真っ直ぐで形のいい立派な杉の御神木があった。

境内を見ると、「千年杉」という真っ直ぐで形のいい立派な杉の御神木があった。 さて、最初の目的の眺望はどうだろうと神社の裏の崖側に歩いてみた。

さて、最初の目的の眺望はどうだろうと神社の裏の崖側に歩いてみた。 龍ケ崎市佐貫町の6号近くの牛久沼にある公園。

龍ケ崎市佐貫町の6号近くの牛久沼にある公園。

ウッドデッキを下りて横に進むと沼の水を取り入れた親水公園区間があった。

ウッドデッキを下りて横に進むと沼の水を取り入れた親水公園区間があった。 香取市佐原の356号沿いにある道の駅に併設された施設。

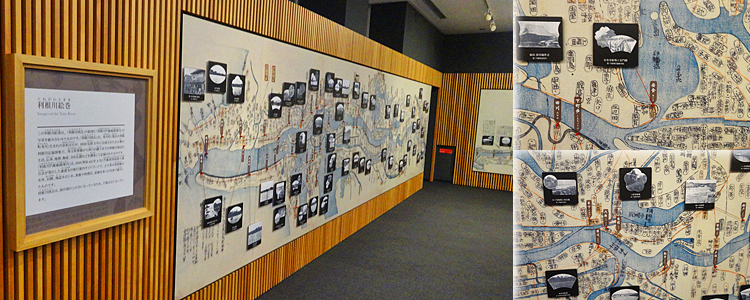

香取市佐原の356号沿いにある道の駅に併設された施設。

さて、そういえばここの2階って上がったことなかったな、、と思って階段を登ってみると「防災教育展示室」という無料の資料館になってた。

さて、そういえばここの2階って上がったことなかったな、、と思って階段を登ってみると「防災教育展示室」という無料の資料館になってた。

印西市浦部にある神社。

印西市浦部にある神社。

その先は思った通り東屋のある展望広場になってた。

その先は思った通り東屋のある展望広場になってた。

地面にはドングリが沢山落ちてた。

地面にはドングリが沢山落ちてた。 印西市(旧本埜村)笠神にある田圃の中の白鳥飛来地。

印西市(旧本埜村)笠神にある田圃の中の白鳥飛来地。

白鳥たちも元気で時折羽を広げたりはしゃぐように動き回りながら水に浮いてた。

白鳥たちも元気で時折羽を広げたりはしゃぐように動き回りながら水に浮いてた。

香取市佐原の356号沿いにある道の駅。

香取市佐原の356号沿いにある道の駅。 四つの水槽が上下に置かれてて、ここには目の前の利根川の魚が飼われている。

四つの水槽が上下に置かれてて、ここには目の前の利根川の魚が飼われている。

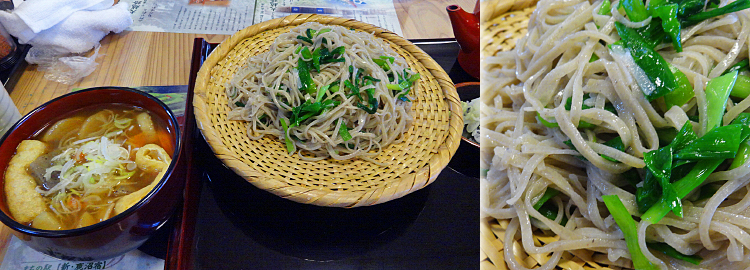

鹿沼市仲町の121号沿いにある道の駅型休憩駐車場施設。

鹿沼市仲町の121号沿いにある道の駅型休憩駐車場施設。

食後すっかり温まったトコで気分よくデザート。

食後すっかり温まったトコで気分よくデザート。 さて、まだ遅い時間でもないので、そういえば前から少々気になってた「鹿沼の屋台」というのを見てこうと、案内に従ってすぐ裏の「木のふるさと伝統工芸館」に行ってみた。

さて、まだ遅い時間でもないので、そういえば前から少々気になってた「鹿沼の屋台」というのを見てこうと、案内に従ってすぐ裏の「木のふるさと伝統工芸館」に行ってみた。 中は工芸品売場から始まって奥には工芸品の箪笥や組子の欄間が並んでたけど、メインは鹿沼の屋台。

中は工芸品売場から始まって奥には工芸品の箪笥や組子の欄間が並んでたけど、メインは鹿沼の屋台。

久喜市鷲宮にある神社。

久喜市鷲宮にある神社。

参拝後はゆっくり。

参拝後はゆっくり。 つくばみらい市上平柳にある資料館。

つくばみらい市上平柳にある資料館。

さて、記念館の前には移築復元された間宮林蔵生家があって、そっちも気になってた。

さて、記念館の前には移築復元された間宮林蔵生家があって、そっちも気になってた。

でも一介の農民の子供がその才能を役人に認められて、幕府にも認められて、世界歴史的な偉業をやりとげたというのは凄い事。英雄だね。埋もれなくて良かったねぇ。

でも一介の農民の子供がその才能を役人に認められて、幕府にも認められて、世界歴史的な偉業をやりとげたというのは凄い事。英雄だね。埋もれなくて良かったねぇ。