橿原市にある飛鳥時代の都跡。

持統天皇8年(694年)から和銅3年(710年)までの持統・文武・元明の三代の天皇の宮都「藤原京」の中心地。だそうだ。順番からすると奈良の平城京の一つ前。あまり歴史は詳しくないんだけど、都が都らしくなった最初の都だったらしい。

そんな都の跡地は広い史跡公園になってて、朝日を映した静かな水面の醍醐池の前から園内に入ると、その領域を見渡せる気持ちいい草原広場になってた。

立て札の案内の地図を見ると、ここらが中心の内裏で(池も都だった昔からあったものらしい)、こんもりした林の所が皇居の大極殿院。その林の前に閤門に赤い柱が並んで示されていた。

で、その林に入ると中央になにやら玉垣に囲まれた御神木のようなのがあった。鴨公神社跡だそうだ。遷都して去った後にあった神社ということかな。

そして少し東に広がりながら歩いて、大極殿院から門の列柱を横目に、朝堂院の領域を眺めながら南に歩いた。

うーん、まぁなにも想像つかないけどね。

その朝堂院の先に南門の列柱が並び、柱の間から大極殿の方を覗いてみたりした。

柱は木っぽくエンボスついてて触るときもちよかった。

南門の先には道が横切ってて、犬連れてたり散歩したりの近隣の人はここらに路駐してるみたいだった。

その道で折返し、西側に回って朝堂院の西門の列柱に歩いた。

朝の宮跡は、人はちらほら数人歩くくらいだったけど、鳥が沢山いて賑やかだった。

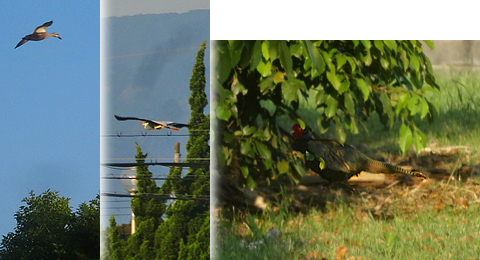

空にも陸にもヒバリがピーチクパーチク騒がしく、カモも飛来してガガー戯れあって歩きまわり、ファインダーが追い付かないくらいの速度でツバメがビュンビュン飛び回っていた。

そして時折キジの鳴き声が響いていた。

あれ?キジってどこにいるんだろう、けっこう声近いぞ。

と、声の方に進んでみたら、野球グラウンド脇のまばらな木の合間に姿を見た。

おお、キジはカッコイイね。さすが国鳥。

もっとちゃんと写真撮りたかったのと、あわよくば少しでも飛ぶ姿も見てみたいなとか思ってこっそり近づいてみたけど、素早く歩きまわってうまく視界から隠れて逃げ回られた。(サギやカモは飛んでるの簡単に撮れるのに、、)

もっとちゃんと写真撮りたかったのと、あわよくば少しでも飛ぶ姿も見てみたいなとか思ってこっそり近づいてみたけど、素早く歩きまわってうまく視界から隠れて逃げ回られた。(サギやカモは飛んでるの簡単に撮れるのに、、)

そのまま黙ってればすぐに見失って諦めるんだけど、遠くで鳴く別のキジの声に呼応してケンケン鳴いて居場所ばれるもんだから何度も何度も追っかけっこ。

遊ばれてるのか遊んでくれてるのかわからないけど、チラチラ姿を見せつつもシャッターチャンスは掴めずに、飛んで逃げるほどの距離も詰められずに、ぐるぐる廻って逃げられ続けた。

そんなことやってて、散歩も含めて一時間ものんびりしちゃった。。

楽しかった。

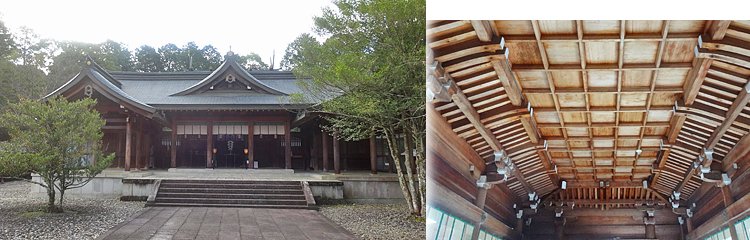

吉野町吉野山にある神社。

吉野町吉野山にある神社。 神社へ歩くと、鳥居の前に長ーい下り坂の砂利の参道があった。うへぇ下から歩いて上ったら大変だろうなぁ。。

神社へ歩くと、鳥居の前に長ーい下り坂の砂利の参道があった。うへぇ下から歩いて上ったら大変だろうなぁ。。 そして神社へお参り。

そして神社へお参り。

香芝市今泉の西名阪道にあるサービスエリア。

香芝市今泉の西名阪道にあるサービスエリア。 さて、このSAは24時間営業のようで、こんな時間でも食堂もやってたので食事にした。

さて、このSAは24時間営業のようで、こんな時間でも食堂もやってたので食事にした。

奈良市柳生下町にある杉の木。

奈良市柳生下町にある杉の木。 ら、

ら、 どこにも案内が無く、根元の「美観地区 柳生の里」というプレートに小さく「十兵衛杉」とあった。

どこにも案内が無く、根元の「美観地区 柳生の里」というプレートに小さく「十兵衛杉」とあった。 で、

で、

葛城市新在家の165号バイパス近くにある道の駅。

葛城市新在家の165号バイパス近くにある道の駅。

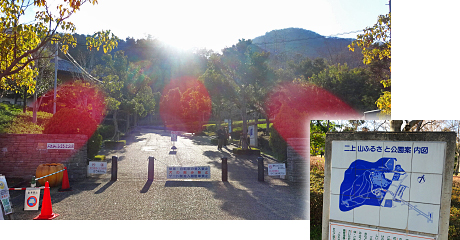

さてさて、道の駅からは裏の山方面に歩く人が多かったので交じって進んでみたら、その先には「二上山ふるさと公園」という広い公園があった。

さてさて、道の駅からは裏の山方面に歩く人が多かったので交じって進んでみたら、その先には「二上山ふるさと公園」という広い公園があった。 うわ、これはリフト欲しいくらいの気合要りそうな長い石段。

うわ、これはリフト欲しいくらいの気合要りそうな長い石段。

あとは園内を戻らず、ちょっと道なき林を抜けて道の駅に戻った。

あとは園内を戻らず、ちょっと道なき林を抜けて道の駅に戻った。 奈良市川上町の春日山原始林の奥にある滝。

奈良市川上町の春日山原始林の奥にある滝。

都市のすぐ裏なのにこんな深い原始林があって、その片隅に爽やかに落ちる滝。

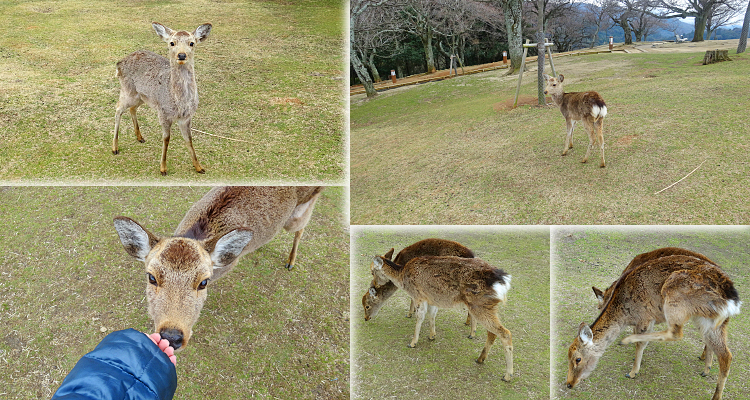

都市のすぐ裏なのにこんな深い原始林があって、その片隅に爽やかに落ちる滝。 奈良公園の東の奥にある芝の山。

奈良公園の東の奥にある芝の山。

さて、山頂広場より奥のほうが盛り上がってて標高高く、こっちが頂上じゃないの?と進んでみた。

さて、山頂広場より奥のほうが盛り上がってて標高高く、こっちが頂上じゃないの?と進んでみた。

宇陀市室生三本松の165号沿いにある道の駅。

宇陀市室生三本松の165号沿いにある道の駅。 中に入ると食堂もまだ営業しててホッとしたけど、メニューを見たら、ちまちました量が少なさそうなセット物ばかりで安くもないのでヤメた。

中に入ると食堂もまだ営業しててホッとしたけど、メニューを見たら、ちまちました量が少なさそうなセット物ばかりで安くもないのでヤメた。 焼いてる間、店の上品な感じのお婆ちゃんに「ここら辺はヨモギがよく採れるんですか」と聞いたら、鹿や狸の獣害が多くて沢山は獲れないけど美味しいのが採れるそうだ。

焼いてる間、店の上品な感じのお婆ちゃんに「ここら辺はヨモギがよく採れるんですか」と聞いたら、鹿や狸の獣害が多くて沢山は獲れないけど美味しいのが採れるそうだ。

上北山村の169号沿いにある道の駅。

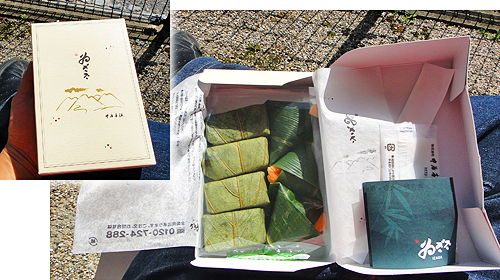

上北山村の169号沿いにある道の駅。 まずは「こめはり」(小型のめはり寿司)

まずは「こめはり」(小型のめはり寿司) ちょっと贅沢な「ゐざさ寿司」は、開けたら柿の葉寿司とのミックスだった。

ちょっと贅沢な「ゐざさ寿司」は、開けたら柿の葉寿司とのミックスだった。

おいしい朝食になったけど、見ると「トンビに注意」とあって、確かに渓谷を鳶が行ったり来たりしてた。

おいしい朝食になったけど、見ると「トンビに注意」とあって、確かに渓谷を鳶が行ったり来たりしてた。