豊橋市東七根町一の沢の23号バイパス沿いにある道の駅。

豊橋市東七根町一の沢の23号バイパス沿いにある道の駅。

新しい道の駅。いきなりできたようで驚いた。

前に通った時はあったかなぁ??オープンする前に通ってても案内くらい見かけてそうなもんだけど気に留めてなかったのかなぁ?

ともあれ、いい場所にできたと喜びながら寄った。(今年の7月にオープンしたばかりだそうだ)

駐車場待ちは五分と待たずに入れて停められた。

もう賑やかなくらいの人だから何か食べれるだろうと期待して店に入ってみた

したら、さすが新しい道の駅。

食事は洒落たフードコートで何店舗か並んでいた。

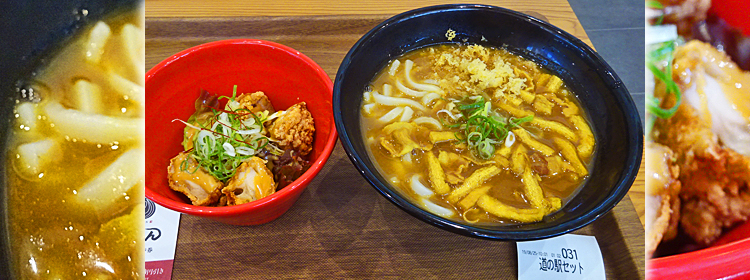

「豊橋牛まぶし」というのも気になったんだけど、一番気になっちゃったのがカレーうどん、、

豊橋はカレーうどんが名物というのは前から知ってて、だしの味がきいてて辛くないカレーらしいという事は調べてて(辛いのはすごく苦手なんだけどカレーの風味はキライじゃないので、辛くないカレーはどこかに無いかと調べたりしてた)、一度は食べてみようかとは思ってたんだけど、バイパスのおかげで豊橋市街に行くことがなくなってて忘れてたという御当地メニュー。

豊橋はカレーうどんが名物というのは前から知ってて、だしの味がきいてて辛くないカレーらしいという事は調べてて(辛いのはすごく苦手なんだけどカレーの風味はキライじゃないので、辛くないカレーはどこかに無いかと調べたりしてた)、一度は食べてみようかとは思ってたんだけど、バイパスのおかげで豊橋市街に行くことがなくなってて忘れてたという御当地メニュー。

辛いの苦手な者にとっては一般的な「辛くない」は信用できないというのは身にしみてわかってて冒険ではあるのだけど、、やっぱり気になってカレーうどんに挑戦。

ミニ地鶏からあげ丼がついた「道の駅セット」にしてみた。

うんうん、だしの味のいいカレー、、 やっぱカライ。

何とか食べれる辛さくらいではあるけど、やっぱりもう口はパニックで、味が分かったのは最初だけ。あとは汗かきながらひたすらゆっくり食べるという作業をこなした。

そういえば唐揚げ丼はどんなだったのかよく覚えていないw

食器を戻すときに店の人に「豊橋のカレーうどんは辛くないって聞いてたんですけど、こちらのカレーは、他の店に比べると平均的な辛さくらいですか」と聞いてみた。

ら、「店によってそれぞれですが、うちのはピリ辛な方です」だそうだ。

少し希望が持てた気もするけど、それでもやっぱり市街まで行って試すことはないだろうな、、、と思った。

食後は少し落ち着かせるつもりもあってゆっくりと直売所を見てまわった。

食後は少し落ち着かせるつもりもあってゆっくりと直売所を見てまわった。

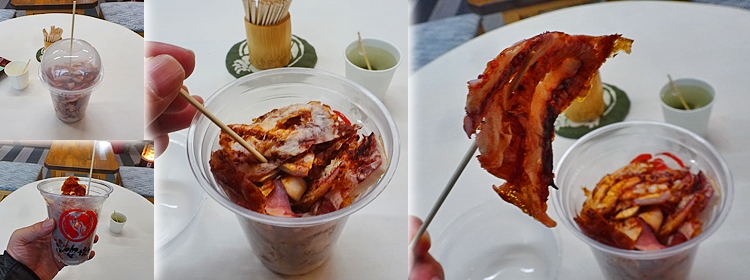

したら、豊橋は「わらび餅」も人気らしく、たくさん並んだわらび餅がポンポン売れていた。

ので、小さいパックを一つ買ってみた。

それと豊橋茶と買って、くちなおしに表のベンチで食べてみた。

駿河湾海洋深層水使用でわらび粉入りの黒糖味。

普通に甘くぷにぷにしてておいしかった。

「わらび粉入り」ってことはベースの原材料はなんだ?と見てみたらタピオカだった。。。わぁ、タピオカブームを遠い目で見ていたつもりだったのにうっかりタピってしまってたww

次来るときは豊橋牛だな、、とか思いながら車に戻った。

愛西市森川町井桁西の県道沿いにある道の駅。

愛西市森川町井桁西の県道沿いにある道の駅。

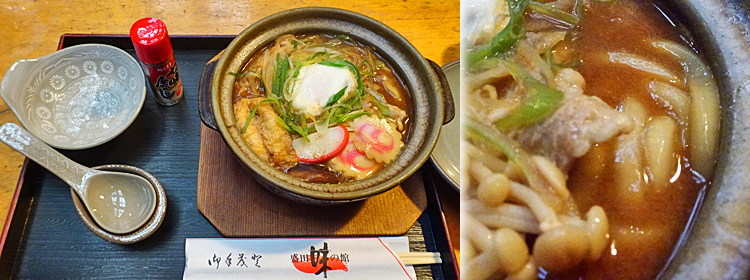

豊田市井ノ口町三斗蒔の153号沿いにある自然薯の店。

豊田市井ノ口町三斗蒔の153号沿いにある自然薯の店。 たのんだのは素直に「とろろごはん」それに「じねんじょはんぺん」というのも面白そうだから足してみた。

たのんだのは素直に「とろろごはん」それに「じねんじょはんぺん」というのも面白そうだから足してみた。

蒲郡市拾石町浅岡にある一般客向け市場。

蒲郡市拾石町浅岡にある一般客向け市場。

試食でおいしかったのはメヒカリで、蒲郡名物らしいけど、川着物の方がいいな、、アナゴにしようか―と迷って最終的にイワシにした。

試食でおいしかったのはメヒカリで、蒲郡名物らしいけど、川着物の方がいいな、、アナゴにしようか―と迷って最終的にイワシにした。 常滑市小鈴谷脇浜にある資料館。

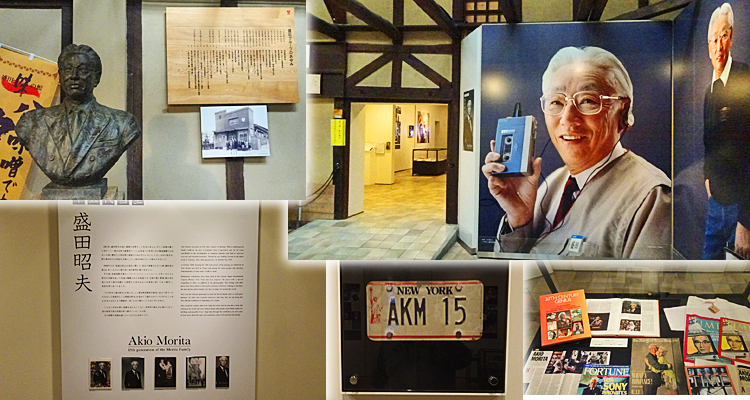

常滑市小鈴谷脇浜にある資料館。

美浜町豊丘樹木の247号沿いにある菓子販売所。

美浜町豊丘樹木の247号沿いにある菓子販売所。 店は小さいながらも洒落ていて座布団までイカの絵があった。

店は小さいながらも洒落ていて座布団までイカの絵があった。 姿焼き用のプレスは三基あって、いか姿焼きは若い子が手際よく焼いていた。指導の良さを感じた。(何目線だよw)

姿焼き用のプレスは三基あって、いか姿焼きは若い子が手際よく焼いていた。指導の良さを感じた。(何目線だよw)

最後に店内に並んでた折れ煎餅もひとつ買っていこうと味見を試してひと通り物色。エビカニタコイカいろいろあって迷った。

最後に店内に並んでた折れ煎餅もひとつ買っていこうと味見を試してひと通り物色。エビカニタコイカいろいろあって迷った。 名古屋市東区東桜にある施設公園。

名古屋市東区東桜にある施設公園。 屋根の下は地下まで吹き抜けになってて、その地下「銀河の広場」はスケートリンクになっていた。

屋根の下は地下まで吹き抜けになってて、その地下「銀河の広場」はスケートリンクになっていた。

観覧車の前はインスタ用の小物やステージがあって、ワイワイと写真撮って楽しんだ。

観覧車の前はインスタ用の小物やステージがあって、ワイワイと写真撮って楽しんだ。 名古屋市中区栄にある地下商店街。

名古屋市中区栄にある地下商店街。

まず食べたのが一個しか食べてなかった「地雷也」の天むす。(写真はまだ暗くてブレブレ、、)

まず食べたのが一個しか食べてなかった「地雷也」の天むす。(写真はまだ暗くてブレブレ、、)

豊田市西田町の東名高速にあるサービスエリア。

豊田市西田町の東名高速にあるサービスエリア。 きしめんくらいいけそうな気もしたけど、やっぱり腹は減っておらず諦めて、その代わりに軽いスイーツでもと、ちょっと気になってた西尾抹茶のコーナーにあった「西尾の抹茶大福」を買ってお箸を貰って食べてみた。

きしめんくらいいけそうな気もしたけど、やっぱり腹は減っておらず諦めて、その代わりに軽いスイーツでもと、ちょっと気になってた西尾抹茶のコーナーにあった「西尾の抹茶大福」を買ってお箸を貰って食べてみた。