旭市上永井の上永井自然公園にある展望台。

旭市上永井の上永井自然公園にある展望台。

この刑部岬は銚子から続く「屏風ヶ浦」の丘の南端で、切り立った崖の岬の眺めのいい無料の展望台。

お気に入りの場所で何度も来ているけど、最近は滅多に来てなくて久々。たまには点景にもしとくかな。

前回来たのもやっぱり妹を連れてで、手前の店で飯岡の磯牡蠣を食べた後だった。(4年前)

で、その店の様子を見に来たついでに寄ってみたら、このコロナのご時世ながら駐車場が閉まってなかったので、停めて展望休憩。

停まってる車は他県ナンバーが多くバイクは都内ナンバーが多かった。

大きな公園や海岸の駐車スペースは悉く閉鎖してるこの時期にどうしてこの駐車場は開いてるのかその基準がわからなかったけど、だからと言ってその分集中するっていうほど満車というほどでもなく、程よいくらいだった。

だから、てっきり公園は歩けるけど展望台は閉鎖されてるとかだろうなと思ってた。

けど、サニアラズ。展望台も閉鎖されておらず登ってる人が見えて少々驚いた。

二階の展示室と屋上展望台への螺旋階段は閉まってたけど、ここは平時でも閉まってそうだし、三階の広い展望デッキで充分よく眺められるので問題なし。

まず東の太平洋と脇の小さな飯岡灯台を見ながら階段を上って展望休憩。

以前の点景でも書いてるからとくにくどくど書かないけど、ここから始まる九十九里の海岸線と旭市の町、手前の飯岡漁港がよく見えた。

蒸し暑い夏日のこんな日は日陰で微風の展望デッキが丁度いい。しばらく眺めて階段を下った。

妹はこの東の崖下の「屏風ヶ浦」が見たいようで、少しでも見えないかと公園の端に歩いてみたけど、全然覗けなかった。

まぁ、よく見える時は落ちてる時だろうね。。

振り返って崖の柵沿いにひとまわり。

あ、ここも「房総の魅力500選」だった。気にしたことなかった。(他にもいろんな「選」に選ばれてるらしい)

そして前に来た時にはなかったと思う「打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか? 」という岩井俊二監督映画のロケ地記念碑というのが立っていた。(映画もアニメ映画も見たことなかった)

この記念碑が両脇の支柱の上に二人で手を置くとメロディーが流れるそうで妹と手を置いて流してみた。

興味本位だったけど流れた後に我に返って恥ずかしくなったw

展望デッキから見てた市街方面を見下ろしながら南側にまわった。

意外とこっち側は崖の感じが見下ろせた。

西に続く銚子の丘の端の崖は、阿蘇のカルデラとまでは言わないけど大地の造形を長く眺められていい感じ。

大昔はこっち側も海、屏風ヶ浦みたいな崖が波に削れて崩れた砂が溜まって陸になり大きな潟(湖)ができて、干拓して広い田んぼになった。

たまにはこっちから眺めるのもいいもんだ。

そして鐘もつくられてた。

えーここも「恋人の聖地」とかなんかかよーと訝しんで見てみたら、これは「希望の鐘」という東日本大震災復興へ向けてのものだった。そっか、そういうのもあるのか。妹が(小学生なみに)ガンガン鳴らしてたw

そしてミニあしたのジョーの背中を見ながら駐車場に戻った。

ちなみに前回来た時の点景→

もっと前に来た時の点景→

崖下から見た屏風ヶ浦の点景→

柏市大青田の16号沿いにあるモツ煮込みの店。

柏市大青田の16号沿いにあるモツ煮込みの店。 店内はカウンターメインで小さなテーブル席2つかな。お客さんは常連ぽい二人組がテーブル席にいるだけのガラガラで、店の人はその常連ぽい客と話してたので「これは辛くて無理で残しても平気そうな雰囲気!」と喜んでカウンター席についた。

店内はカウンターメインで小さなテーブル席2つかな。お客さんは常連ぽい二人組がテーブル席にいるだけのガラガラで、店の人はその常連ぽい客と話してたので「これは辛くて無理で残しても平気そうな雰囲気!」と喜んでカウンター席についた。

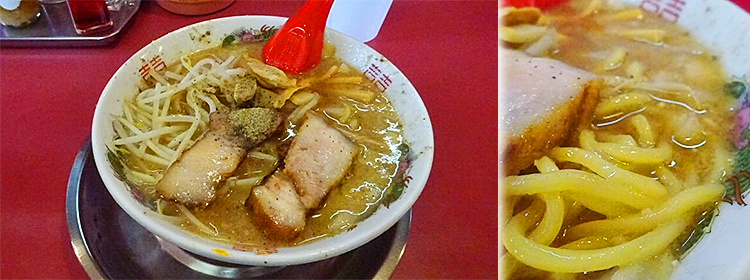

君津市常代にあるラーメン店。

君津市常代にあるラーメン店。

食べすすめたトコロで餃子も出てきた。

食べすすめたトコロで餃子も出てきた。 長生村一松丙の九十九里有料道路にあるパーキングエリア。

長生村一松丙の九十九里有料道路にあるパーキングエリア。

旭市イにある道の駅。

旭市イにある道の駅。

東庄町宮本の県道沿いにある公園。

東庄町宮本の県道沿いにある公園。

足元のシジミチョウを追いながらゆっくり車に戻った。

足元のシジミチョウを追いながらゆっくり車に戻った。 柏市藤ケ谷の16号沿いにある中華料理チェーン店。

柏市藤ケ谷の16号沿いにある中華料理チェーン店。 で、カウンター席につくと、やっぱり期間限定メニューが気になった。

で、カウンター席につくと、やっぱり期間限定メニューが気になった。

それでも週末には来る気はなく、だったら平日はもっと空いてるだろうと思い、平日の自宅勤務後に来てみた。

それでも週末には来る気はなく、だったら平日はもっと空いてるだろうと思い、平日の自宅勤務後に来てみた。

古河市仁連の県道沿いにある和食レストラン。

古河市仁連の県道沿いにある和食レストラン。 気にせず席に着いてメニューを見ると、一応イチオシっぽく「味噌煮込みうどん」はメニューに大きく出てた。ものの、それ以外のメニューも豊富な和食レストラン。てっきりうどんがメインの店かと思ってたけど違ってて、やっぱり食事よりもゆっくりした会食を楽しむような店。一人で来てササッと食事したい者としては場違い感あった。

気にせず席に着いてメニューを見ると、一応イチオシっぽく「味噌煮込みうどん」はメニューに大きく出てた。ものの、それ以外のメニューも豊富な和食レストラン。てっきりうどんがメインの店かと思ってたけど違ってて、やっぱり食事よりもゆっくりした会食を楽しむような店。一人で来てササッと食事したい者としては場違い感あった。

千葉市若葉区富田町にある観光農園。千葉の芝桜スポット。

千葉市若葉区富田町にある観光農園。千葉の芝桜スポット。