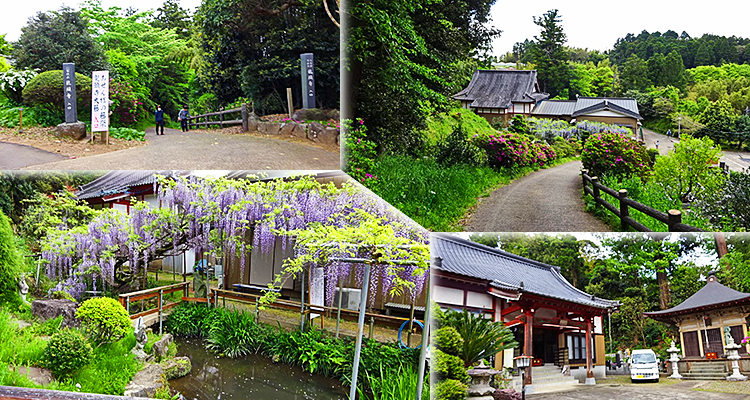

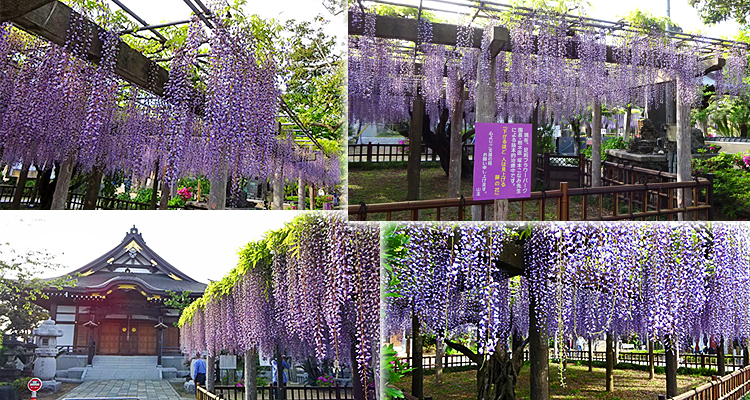

匝瑳市木積の龍頭寺にある藤の古木。

匝瑳市木積の龍頭寺にある藤の古木。

「千葉県 藤の名所」でGoogle検索してあがってた場所の続編で、先に寄ったトコはイマイチだったけど、こっちはお寺という事で期待してた。

いつもの海見てひとまわりの県内定番コース上にある八日市場の近くだけど全然知らなかった。こういう検索で知れたのも嬉しい。

でも意外と八日市場からは離れててかなり奥にある寺院で県道からは細道ながら「おせん様の藤祭」という横断幕で案内されて分かったものの不安な道の先だった。しかも駐車場はいっぱいで(各々が少し寄せて停めればあと数台停められるのに)少々待って停めた。平日でこれだと週末はどんなになるのだろうか。

で、車から歩くと、大きな案内図があって他にも臨時駐車場があったらしい。ちょっと分かりづらいよ。

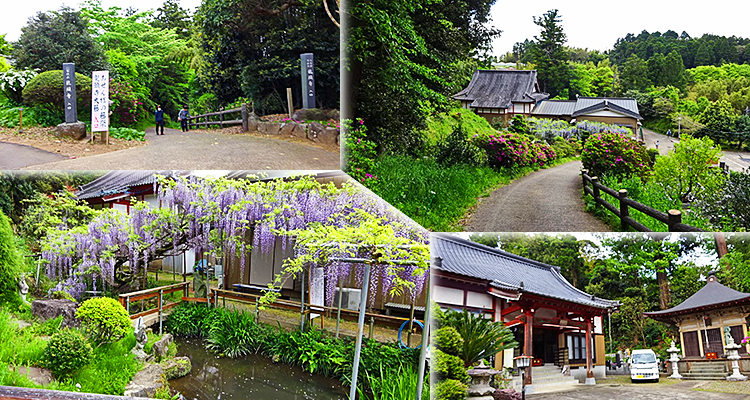

そしてお寺は道から坂を下った舌状台地の襞の谷間で、また登るのやだなぁって感じの急な坂を下るとすぐに寺が見えて手前の裏に藤棚があるのも見えた。

キレイに咲いていていい感じだったけど、建物の裏だから大藤はきっと表側にあるに違いないと思い一旦通過。

お寺の表にまわって本堂を見つつ歩きまわってみた、、けど、前の道に出たトコに小さな藤棚があるくらいでそれらしい藤はなかった。

あれ??おかしいな、ひょっとしたらあの裏のが大藤だったのか?と戻ってみたら、どうやらそれらしかった。

なんか狭そうな建物の裏なので(池も濁ってて)まるで貫録なかったけど、むしろ偉そうに勿体ぶったりしてなくて親しみやすくていいし、密度は濃く時雨のように垂れた花はキレイでいい雰囲気だったし、棚内に入れて長く垂れる花を間近で見て香りもよく包まれる感じで藤棚を鑑賞できた。

この「龍頭寺の大藤」は樹齢100年以上だそうだけど、そもそもこの地は元禄時代に加納せん(おせん)という婦人によって考案された「藤箕」が大ヒットして13万枚も制作して関東東北東海などに出荷された歴史があり、蓑づくりの発祥の地として「おせん様の藤祭」というのを毎年開催し続けてるそうで、大藤よりも古い歴史の藤を素材とした文化の息づく地域だったわけだ。へー知らなかった。

取り敢えずは大藤を見てまわり、順路らしい墓の丘に少し上りつつ大藤を見下ろしつつ、そういえば足元に並んだ七福神とかも見てまわった。(全部写したつもりだったけど六体だった、、あれ?)

そして「何か話かけて下さい」とか書かれ設置されてたテレビ東京のカメラを睨みつつ、脇に見えた立派なタケノコを見つつ、また坂を上って戻った。

駐車場の裏にある売店っぽいテントを覗くと幕には「国の重要無形民俗文化財指定「大積藤箕制作技術」300年の歴史館」とかあって、パネル解説の資料館になっていた。(ちなみに売店としては焼き芋を売ってるだけだった)なんとも雑な歴史館だなぁ。国重要文化財ならもう少しちゃんとしたのがあってほしいけどなぁ。

そういえば最初に見た案内板の前にも何かあったなと行ってみたら、こっちには藤箕の実物と製作工程などのパネルがあった。箕には文化財の証書のコピーがテープで貼られてて、雑だなぁ、、と思った。

悪くはないけどこんなもんかと少々微妙な気分で車に戻った。

けど、運転席から見た向かいの畑に「地上絵 金太郎と鯉」という幟が立ってて気になったので、また下りて歩いてみた。

どうやら芝桜で作ったデザイン花畑のようで、下からだと何が何だか分からなかったけど、幟の所にちょこと盛った土塁があったので上がって見た。

けどなんかやっぱりちょっとよく分からなかった。

丸いのがクマの顔なのでその横の赤いのが金太郎の腹掛けなのかな。黒い金具のトコが金太郎の顔か。んー微妙。これからもっと咲いてハッキリするのかも。(いや、もう咲き終わりはじめたとこなのかも)

で、ここから畑の先に藤棚があるのが見えたので更にオマケがてら畑を横断して歩いてみた。

ら、単に畑の脇にある農家の藤棚かと思いきや、そうではなくその奥にちゃんと一区画分の藤棚の広場があった。そうそうこういうのだよ。こういうトコをを求めてたのだよ。表の方に出たら「おせん様の藤園」とかパネルが出てた。。まじか。気がつかなきゃ見ずに帰るトコだったぞ。。

どうやらここは最初の看板にあった「箕づくり実演」とか「米はこび競争」とか催される「藤まつり」の祭会場らしかった。分かりずらいよ。看板だけじゃなく順路なりなんなり出しててほしい。

そしてその藤棚の広場の奥には「藤棚200m散策コース入口」と看板立ってた。ああ、それが「散策道」とあったやつね。まだまだ藤棚あるのね。

そうだよね、お寺で藤見てた人やすれ違ったは数人だったのに駐車場いっぱいだったのはおかしいなと思ってたんだよ。見て歩ける藤棚もちゃんとあるわけだ。 けど、順路は畑の裏の土の道で雨降ったらグチャグチャだろうと想像つく段を暗い森に下って怪しかった。。

暗い森は細いながらもちゃんとした道路で、坂を下って森を抜けると「藤棚200m」とあって藤棚があった。

200m先にチョロっとある藤棚ではなく、200m続く藤棚という事だった。よかった。ちょっとまばらだったり順路が雑だったりしてたけど、なかなかの藤棚の道。メインは坂道で、写真撮ってる人も多くゆっくりいろんな角度から眺められた。

藤は房の短い玉のような品種や桃色の花の品種などもあり色々と楽しめたし、雑な感じもあり乍らも舌状台地の襞の谷間を彩る感じは面白かったし、藤棚の外の木々に絡んだ藤も含めて自然な感じも良かった。

ゆっくり眺めて匂いも堪能しつつ坂を上って、藤の谷の200mをあとにした。

その坂を上るとさっきの「おせん様の藤園」の入り口に出た。え、こっちから行ってもよかったのか。。っていうかその方が順路っぽいよなぁ。。裏から裏からとまわっちゃったけど、まぁそれもよし。ほどよい散策で満足できた。こっちに気づいて歩けて良かったー。

タグ:植:花 植:樹 観:寺 観:像 観:具 観:発 観:道 観:重 楽:歩

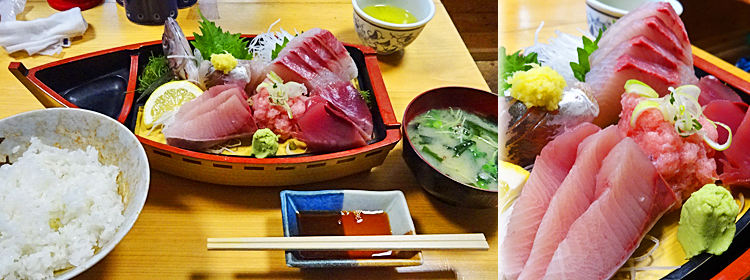

館山市犬石の410号沿いにある海鮮料理店。

館山市犬石の410号沿いにある海鮮料理店。 というスペシャルなはからいで無事にいしともさん、とりとりさん、自分の三名入店。

というスペシャルなはからいで無事にいしともさん、とりとりさん、自分の三名入店。

山武市島畑田にある食虫植物が自生する国指定天然記念物の湿原。

山武市島畑田にある食虫植物が自生する国指定天然記念物の湿原。

勝浦市部原の128号沿いにある駐車帯。

勝浦市部原の128号沿いにある駐車帯。

山武市蓮沼にある公園の展望塔。

山武市蓮沼にある公園の展望塔。 そして展望塔。

そして展望塔。

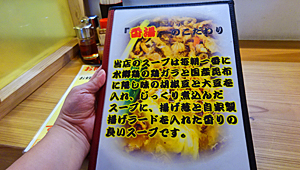

香取市小見川の356号沿いにあるラーメン店。

香取市小見川の356号沿いにあるラーメン店。 カウンター席は5席、やっぱり一人客は少ない店なのかな。

カウンター席は5席、やっぱり一人客は少ない店なのかな。

そして餃子。

そして餃子。 銚子市妙見町の妙福寺にある藤の古木。

銚子市妙見町の妙福寺にある藤の古木。

印西市平岡の356号沿いにある蕎麦食堂。

印西市平岡の356号沿いにある蕎麦食堂。

匝瑳市木積の龍頭寺にある藤の古木。

匝瑳市木積の龍頭寺にある藤の古木。

印西市木下の356号沿いにある丘の公園。

印西市木下の356号沿いにある丘の公園。

真岡市荒町の県道沿いにある観光施設。

真岡市荒町の県道沿いにある観光施設。