我孫子市相島新田の356号バイパス沿いにある古民家。

我孫子市相島新田の356号バイパス沿いにある古民家。

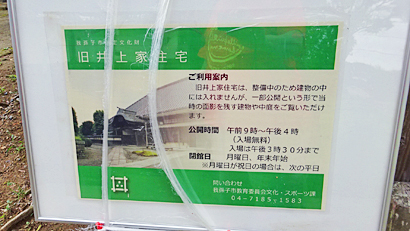

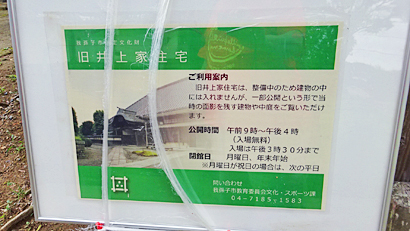

バイパスから「旧井上家住宅」の看板が見えてるので前からずっと気になってたんだけど、寄道するような余裕ある時間い通ることが少なくて何度も通ってるのに寄ったことがなかった。

ので、今日は丁度いいから来てみた。

で、そのバイパスに面した方が駐車場のような空き地になってるんだけど、こっち側から歩くと思いきり屋敷の裏で屋敷の囲いもなく、井戸の間を通っておじゃましますみたいな感じだった。

井戸の感じとかなんか少し荒れた雰囲気だったけど、庭の前には塀があって、多様な風鈴が吊られてて雰囲気あってて良かった。

そしてアブラゼミが小学生でも網で捕れそうな近くで啼いてた。

真っ直ぐ進んでその庭塀の先の母屋を見た。

母屋は江戸時代後期の安政5年(1858)の建築。屋根は茅葺だけど戦後に鉄板で覆ってしまったそうだ。文化財なら戻して修復してほしいけど厳しいんだろうなぁ。いろいろ整備されてないようだし。

でも解説の案内板はちゃんとあって読みやすくありがたかった。

お寺みたいな正面玄関(式台)が開かれてて中が覗けたけど、改修中で上がるのは禁止されてた。まぁ別にそれはいい。広く良く見れたから充分。天井は新しくなってたし外見の印象よりもよりちゃんとして見えた。

その玄関の前には葵の紋の宝箱(長持という木箱)。ちょっと邪魔だった。

主屋を出て奥の建物を見ると、これは大正8年(1919)に建てた「旧漉場」という作業場。

中は管理事務と案内所かな寄付金入れの募金箱が渋かった。隣りの部屋にはクラシカルな鳥かごが並べられてた。一番奥の部屋は普通に過ごせそうな部屋だった。

表に出て横から見つつ裏に進んでみた。

母屋の脇に無粋な感じに建て増したのは窯屋という炊事場。昭和初期では最新の鉄筋コンクリートだったそうだけど、今見るとちょっと無粋。中も荒れた物置になってて些残念。

その窯屋の前が裏門。大正11年(1922)建造。説明に「降棟の鬼に『丸にかたばみ』の井上家の家紋」とあった。説明多くて楽しめる。あれ?葵の家紋ではないのね。

裏門を通って表に出てみたら、おお、お屋敷だ。塀に囲まれて瓦屋根の建物が並ぶ堂々とした御屋敷。

そして塀に沿って進んで表門の方にまわった。

うーん、やっぱお屋敷はこうして堂々度した正面から入ると印象違うよなぁ。駐車場からとはいえ、裏の井戸から入らずに回るべきだなぁ。。とか思えた。

そして表門は嘉永4年(1851)の建築。これが一番古いのかな。漆喰と瓦で青海波を模したという屋根がカッコイイ医薬門。平成27年の保存整備工事で明らかになった大正期の改変部を復元して修理補修したそうだ。他でも其々にある案内パネルもその保存整備工事の時に付けたのかな。

表門から入ってもう一度母屋に進んだ。こんどは横の玄関からガラガラガラと入ってみた。こっちは土間の一般の玄関。ここに見取り図が置かれてた。

そのままその奥の開拓人食堂という土間に続いてた。ここはさっきの窯屋の隣。窯屋と同じようになんかいろいろ置かれてて物置になってて散らかってた。

その中にこの屋敷の模型があった。茅葺屋根の姿でカッコイイ。

母屋を出るとその正面の水塚の段の上に蔵があった。これは二番土蔵で嘉永4年(1851)築、あ、表門と一緒か。案内板にあった古写真には三っつの蔵が水塚の上に並んでいるのが見えた。他の二つはいつごろなくなったんだろうね。

そしてその先の水塚の下に昭和5年の新土蔵があって、こっちは解放されていたので入ってみた。

中は広く高い一室で、壁にパネルが展示されてて井上家の資料館になってた。(写真はピンボケ。。)文字も大きく古写真も出てて読みやすかった。手賀沼開拓の歴史とか興味あるから楽しめた。

井上家は元々は江戸で家主を務めた商家だったそうで、江戸時代中期の享保の改革による手賀沼干拓事業に参入してこの地に移り、名主として代々務めたそうだ。

最後に庭門をくぐって庭園に入ってみた。

庭は正直広さの割に植木が多くて狭く感じた。どう写真撮ればいいか迷いつつ進んで、母屋の縁側に進んだ。中も覗けた。上がらずとも十分だな。

そして昭和中期に建て増ししたという奥の部分も覗けた。こっちは普通の家な感じなのでじろじろ見ずに引き返した。

庭の木に花が咲いてるものはなかったけど、縁側の角にあった大釜に溜まった水のうえの菱が小さな花を咲かせてて可愛らしかった。

ってかんじで、思った以上にゆっくり見てまわれるいい所だった。

案内も多いし見所多いし。惜しむらくは物置みたいな少々雑な部分が多く、若干あれた感じがするというトコ。だけど、カッチリ整備し過ぎて補修し過ぎて現存物に見えないような新築っぽい文化財よりよっぽど雰囲気あって味があるともいえる。むずかしいところだね。

タグ:観:屋 観:建 観:門 観:庭 観:具 観:模 動:虫 植:花

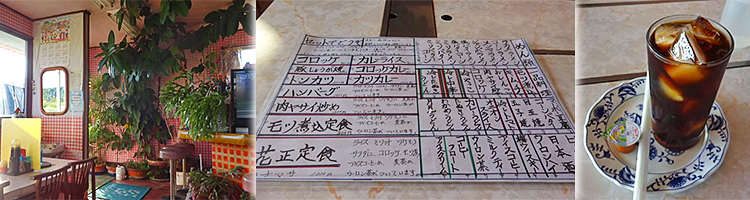

稲敷市鳩崎の125号沿いにある食堂。

稲敷市鳩崎の125号沿いにある食堂。

香取市小見川の356号沿いにあるラーメン店。

香取市小見川の356号沿いにあるラーメン店。 店に入ると5時の開店すぐだけど混んでたのはともかく、女性の店員さんが多く元気で感じよかった。

店に入ると5時の開店すぐだけど混んでたのはともかく、女性の店員さんが多く元気で感じよかった。 したら、餃子から先に出た。餃子はタイミングなんだよね、他の人の注文に潜り込めるとエラク早く出たりする。個人的には猫舌なのですぐには食べられないからラーメン先の方が有難いんだけど。

したら、餃子から先に出た。餃子はタイミングなんだよね、他の人の注文に潜り込めるとエラク早く出たりする。個人的には猫舌なのですぐには食べられないからラーメン先の方が有難いんだけど。

で、実際来てみたらホントに何もないトコだった。

で、実際来てみたらホントに何もないトコだった。

のんびりと階段を下りた。

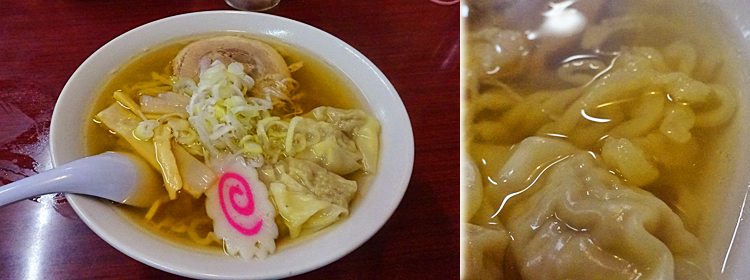

のんびりと階段を下りた。 古河市駒羽根の4号沿いにあるラーメン店。

古河市駒羽根の4号沿いにあるラーメン店。

妹はラーメンと餃子、それと遠慮なく生ビール。。

妹はラーメンと餃子、それと遠慮なく生ビール。。 鹿沼市草久の県道沿いにある神社。

鹿沼市草久の県道沿いにある神社。

鹿沼市草久の県道上にある鳥居。

鹿沼市草久の県道上にある鳥居。

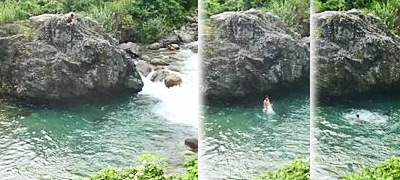

橋まで戻ると若いのが岩から川に飛び込んでた。

橋まで戻ると若いのが岩から川に飛び込んでた。 鹿沼市草久の県道沿いにある蕎麦店。

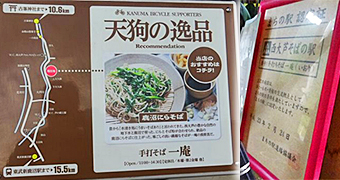

鹿沼市草久の県道沿いにある蕎麦店。 店に入るといろいろごちゃごちゃあって、まちの駅の認定書とかもあってここも「まちの駅」だった。「西大芦そばの駅」というそうだ。外には何も表記なかったけどね。

店に入るといろいろごちゃごちゃあって、まちの駅の認定書とかもあってここも「まちの駅」だった。「西大芦そばの駅」というそうだ。外には何も表記なかったけどね。

そして外に出て出発前(妹のたばこ待ちの間)に周りを見るとコスモスが咲いているのが見えた。もう秋かな。いや早く秋になってくれ。暑いのはもう結構。

そして外に出て出発前(妹のたばこ待ちの間)に周りを見るとコスモスが咲いているのが見えた。もう秋かな。いや早く秋になってくれ。暑いのはもう結構。 栃木市惣社町にある神社。

栃木市惣社町にある神社。

さて、御朱印を集めている妹は社務所へ直行。それが目的。

さて、御朱印を集めている妹は社務所へ直行。それが目的。

我孫子市相島新田の356号バイパス沿いにある古民家。

我孫子市相島新田の356号バイパス沿いにある古民家。

桶川市川田谷にある軍事施設跡の資料館。

桶川市川田谷にある軍事施設跡の資料館。