旭市(旧飯岡町)三川の県道沿い飯岡海岸前にある食堂。

旭市(旧飯岡町)三川の県道沿い飯岡海岸前にある食堂。

実はここまで一言も話してなかったけど、6月に入る前から心待ちにしつつ、6月に入ってすぐに来るのも慌てすぎと抑えつつ、ずっと楽しみにしてきた旬の絶品メニューが、この飯岡の天然「磯ガキ」

去年食べて以来、もう他で食べる牡蠣が味気なくてしかたない。

それまでは自分の中で「まぁうまいものはうまい」というくらいの認識だった牡蠣の存在が、ウニやイクラやウナギやアンキモと肩を並べるくらいの絶品食材にランクアップ。

そんな好物を食べにやってきました。

店は昼前でももう混んで賑わっていたけど待つことなくスンナリ入れた。(朝8時からやってるそうだ)

で、

去年は定食にして食べたら、牡蠣のうまさについついご飯とのペース配分を考えずにペロリと牡蠣を食べてしまって味噌汁でご飯を食べたりしたので、今年は「生ガキ」単品と「カキ丼」というぬかりの無い組み合わせにした。(一年間考えてた)

わくわくしながら待つと、まずは「生ガキ」から登場。

大き目の牡蠣が二つ。殻自体は丸型で極端な大きさではないけど、その身が丸々と大きい磯ガキ。いただきます。

おおー。おおー。

やばいやばい。ちょーやばい。にやける。

これこれ。このカキのミルクな部分がもうプリップリッで豊潤。たまらないわ~。

しあわせ気分で2つをペロリ。

つづけて「カキ丼」の登場。

店の人の話では一番大きいカキは焼きガキにして、次くらいの大きさを生ガキで出して、それ未満の小さなものをカキ丼にするそうだ。

そんな小ぶりな(一般的な)カキが幾つも玉子でとじられた丼。いただきます。

以前、広島で食べたカキ丼は牡蠣の風味が玉子やご飯にしみてておいしかったんだけど、このカキ丼は玉子とご飯の部分に牡蠣の風味は薄くさっぱりした玉丼のていだった。 けど、入った牡蠣のひとつひとつが小さめのくせにミルクバッチリ!だからかえって周りがさっぱりしてて程好くて正解。たっぷり主役の牡蠣を楽しめる贅沢ドンブリ。これは何気に沢山牡蠣入ってるしリーズナブルだし大当たりのメニューだとおもう。!んまかった!

もうすっかりミルキーな牡蠣三昧を堪能。最高な組み合わせ。ナイス。

食堂を出ると隣は売り場になってて、もちろん磯ガキも沢山あった。

食堂を出ると隣は売り場になってて、もちろん磯ガキも沢山あった。

ので、妹宅に(一応食べるか電話して)お土産にと一皿1kg購入。

店の感じのイイ(けど声は小さめの)オヤジさんがいろいろ話しながら剥いてくれた。

この牡蠣はホントこの飯岡だけで、銚子まで行くと淡水が混ざるから全然違ってくるんだそうだ。

他所の岩ガキとも大きさも味わいも違うからここだけの意味で「磯がき」と呼んでるそうだ。(あ!いけね。去年の点景記事では全部「岩ガキ」って書いてた。。。てへ(→))

この磯ガキは8月の盆前くらいまでが旬で、その後は脱皮して小さくなっちゃうんだそうだ。へー。

ってわけでこの日は帰りに妹宅に寄って牡蠣土産。

そして食べた時の「なにこれ!」という顔を見て満足。

「これほどまでとは思ってなかった」と。

ね、ウソじゃなかったっしょ?

甥っこ達は牡蠣は嫌いで食べられないそうでかわいそーww(大人になってから後悔しなさいw)

矢板市矢板の県道沿いにある道の駅。

矢板市矢板の県道沿いにある道の駅。 さて、食堂に入ってメニューを見たけど、オススメは蕎麦のセットらしく、んーそばはさっきパスしちゃったしなぁーとかなんとかいってちょっと迷った。トコとん優柔不断な日だなぁ。

さて、食堂に入ってメニューを見たけど、オススメは蕎麦のセットらしく、んーそばはさっきパスしちゃったしなぁーとかなんとかいってちょっと迷った。トコとん優柔不断な日だなぁ。

そうそうこの道の駅の特徴で前回も記事にしてなかったのがモデルハウス。

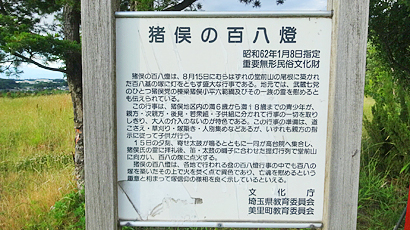

そうそうこの道の駅の特徴で前回も記事にしてなかったのがモデルハウス。 てっきり108つの石燈籠かなんかがあるのかと想像してたけど、そんなものは無く、案内板をよく見たら「国指定重要無形文化財」だった。あー無形かー。。それじゃなにも無いや。

てっきり108つの石燈籠かなんかがあるのかと想像してたけど、そんなものは無く、案内板をよく見たら「国指定重要無形文化財」だった。あー無形かー。。それじゃなにも無いや。

案内によると百八燈は、お盆に地域の青少年が組分けして灯をともして猪俣一族の霊を慰める行事だそうで、大人の介入が一切無いのが特色だそうだ。

案内によると百八燈は、お盆に地域の青少年が組分けして灯をともして猪俣一族の霊を慰める行事だそうで、大人の介入が一切無いのが特色だそうだ。 下野市薬師寺の4号バイパス沿いにある道の駅。

下野市薬師寺の4号バイパス沿いにある道の駅。

惣菜も充実してるなぁ、、と見てたら気になるものが。

惣菜も充実してるなぁ、、と見てたら気になるものが。

神崎町松崎の356号沿いにある道の駅。

神崎町松崎の356号沿いにある道の駅。

とりあえず空腹がやや収まったトコであらためて店内を覗いた。

とりあえず空腹がやや収まったトコであらためて店内を覗いた。

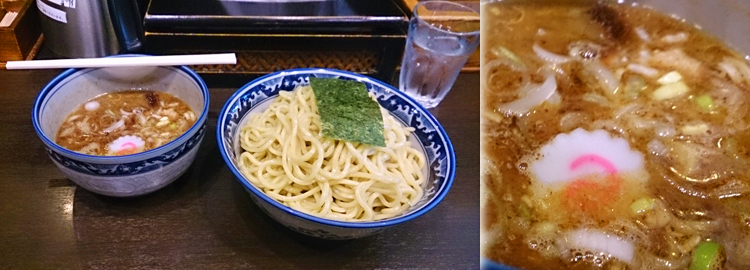

足立区谷中の北綾瀬駅前にあるラーメン店。

足立区谷中の北綾瀬駅前にあるラーメン店。

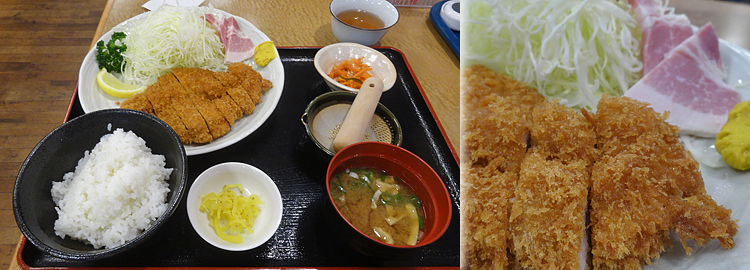

香取市佐原の駅南口商店街にある「わいわい食彩館」にある食事処。

香取市佐原の駅南口商店街にある「わいわい食彩館」にある食事処。 さてさて食事処としては、黒豚料理がウリのようで人気ナンバーワンが「黒豚厚切りとんかつ定食」ということで、(ステーキ定食と迷いながら)それにした。

さてさて食事処としては、黒豚料理がウリのようで人気ナンバーワンが「黒豚厚切りとんかつ定食」ということで、(ステーキ定食と迷いながら)それにした。

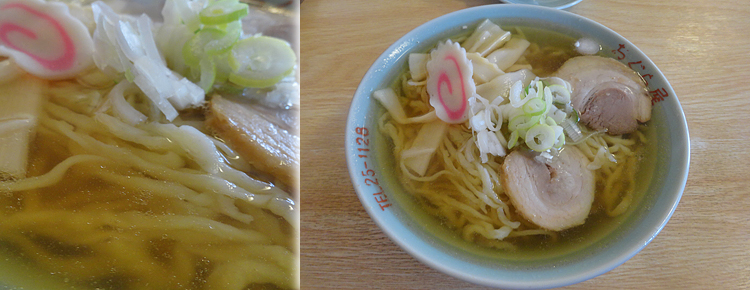

佐野市出流原町にある佐野ラーメンの店。

佐野市出流原町にある佐野ラーメンの店。

足利市名草上町の山中にある国天然記念物の石群。

足利市名草上町の山中にある国天然記念物の石群。 昔は非常に大きな花崗岩だったようだけど、節理に沿って割れて風化して累積となって残ったとかで、その風化状態を示す代表的なものとして国の天然記念物に指定されたそうだ。

昔は非常に大きな花崗岩だったようだけど、節理に沿って割れて風化して累積となって残ったとかで、その風化状態を示す代表的なものとして国の天然記念物に指定されたそうだ。

あとは枯れ枝にびっちり生えてたキノコがちょっとグロくて面白かった。

あとは枯れ枝にびっちり生えてたキノコがちょっとグロくて面白かった。 板倉町板倉の雷電神社参道にある食事処。

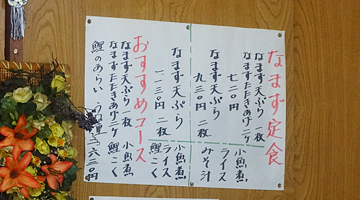

板倉町板倉の雷電神社参道にある食事処。 さて、やっぱり食べるのは「なまず定食」(なまず天丼も気になったけど)

さて、やっぱり食べるのは「なまず定食」(なまず天丼も気になったけど)