設楽町清崎中田にある城跡公園。

設楽町清崎中田にある城跡公園。

長篠と言えば武田家滅亡の一端となった「長篠の戦い」が超有名で、そこまではさすがに歴史に浅い自分でも当然知ってて、151号などで通過して「長篠」の地名を見るとああとは思ったけど、戦は野戦で城の攻防ではないからか、ここに寄ってみようと思った事はなく、毎回通過してた。

で、今日は手前で見かけた看板が赤と青の派手な文字色と磔にされた裸の男の絵とで秘宝館ぽくて気になって寄ってみた。

なんか思いのほか地味ーなとこで店もなく、駐車場は広いけど舗装が古くてあまり観光地として大事にされてはなさそうな感じだった。

駐車場から歩くとすぐに白壁の櫓風の建物で「長篠城址史跡保存館」というのがあった。有料だけど220円なので躊躇なく入った。

館内はモロ昭和な感じの資料館で大きなガラスケースで資料展示。

すぐ前にあった門は城の現存物かと思いきや「亀姫屋敷門」長篠の合戦の後に新城に城を移した奥平信昌に嫁いだ家康の長女亀姫の屋敷の門だそうだ。。城じゃないんかい。

そして「長篠の戦い」の戦いの資料展示になるけど、一番のメインは看板にもあったはりつけの男「鳥居強右衛門」名はすねえもんと読む。絵巻の物語のように命をかけた伝言と磔処刑の説明があって、長篠城を救った英雄として旗にもなって代々語り継がれたそうな。

いやぁ英雄にしてはこの図柄は、、っていうのが正直なところで、落ち武者頭はともかく物凄い腋毛と褌からはみ出す陰毛の凄さがインパクト強。去年のNHK大河でもしっかりこの英雄譚をやってて大好評だったそうだけど、陰毛までは再現してなかったようだ。

さて、合戦の話もちゃんと解説されてて推移はよく分かったし、鉄砲や甲冑の展示もあったけど、鳥居強右衛門のインパクトの方が上でサラッと流して見て出た。

さて、保存館を出た後は城歩き。長篠の合戦後に廃城になった城なので造り以外の遺構はなく、軽く本丸跡を歩くだけ。

この保存館の前は本丸前の帯曲輪跡だそうで、保存館があった所も堀があってその前の砂利の広場に土塁があって、往時はぐるっと回って本丸に進んだところを真っすぐ行けるように整備しちゃったらしい。

駐車場前から湾曲してた立派な堀も、本丸前の土橋跡からは埋められて公園のような溝になっていた。

本丸は広ーい広場で平らで草は刈られれてて歩きやすかった。

大きな「長篠城本丸跡」の標柱のあるこんもりしたトコが櫓跡のようだ。どんな櫓があったのだろうか。

奥の端は柵の先に線路があって、「武田軍五砦」と「鳶ヶ巣の戦い」が解説されてたけど、文字がかすれて読みづらかった。

鳶ヶ巣山には白い幟が立っていた。砦を構えてたトコかな。

野戦の三段構え(実際には無かったらしいけど)よりもこの5つの砦を鉄砲隊を主として奇襲して武田の武将を撃ち取ったことこそ鉄砲の大戦果だったようだ。

この線路は一段低くなってその先の先が「野牛曲輪跡」となっていた。往時はこの線路の所に土塁があって鳶ヶ巣方向を見る櫓台があったそうだ。実質天守?

そして北側に残る土塁には赤い鳥居が並んでたのでちょっとくぐって土塁を登ってみた。

ら、土塁の上まで並んだ鳥居の先には神社も祠さえなく、「城藪稲荷様移転のお知らせ」という案内があった。鳥居だけ残すのはどうかと思うけど、鳥居がなかったら土塁に上る道もなくなりそうだから良かったのかな。

保存館の前に戻って館前のパネルを読むと、この解説が一番簡潔でわかりやすかった。

そしてスタンプ台もあった。鳥居強右衛門のスタンプを押してみたら、腋毛と陰毛がなかった!こんなのすねえもんじゃないやい。

最後に駐車場の前に「さかさ桑」というのがあった。

なんかもう伸び放題伸びた髪の毛のように前の道に蔦葉が流れ出していたけど、よく見ると確かに桑の葉で驚いた。こんな枝垂れてる桑は初めて見た。なんでも落ちのびた武田勝頼が突き立てた杖から出た桑だそうだ。いや、それはこじつけじゃないか。元は退路の豊川(寒狭川)沿いの集落にあったもので、近年枯れたのを惜しんで土地の人が新しいものをこちらに植えたとあった。え、なんで?すね衛門への?

この日の日誌→

タグ:観:城 観:館 観:伝 観:門 観:具 観:宮 楽:証 植:草

牧之原市相良の150号沿いにあるラーメン店。

牧之原市相良の150号沿いにあるラーメン店。

設楽町清崎中田にある城跡公園。

設楽町清崎中田にある城跡公園。

設楽町清崎中田の257号沿いにある道の駅。

設楽町清崎中田の257号沿いにある道の駅。

ってわけで、大満足。まるで馴染みない地方の郷土館をこんな楽しく見れるとは思てもみなかった。300円ケチらなくてよかった。っていうか、たまには地元の資料館とかも行ってみようよwとか思った。

ってわけで、大満足。まるで馴染みない地方の郷土館をこんな楽しく見れるとは思てもみなかった。300円ケチらなくてよかった。っていうか、たまには地元の資料館とかも行ってみようよwとか思った。 恵那市上矢作町の257号沿いにある道の駅。

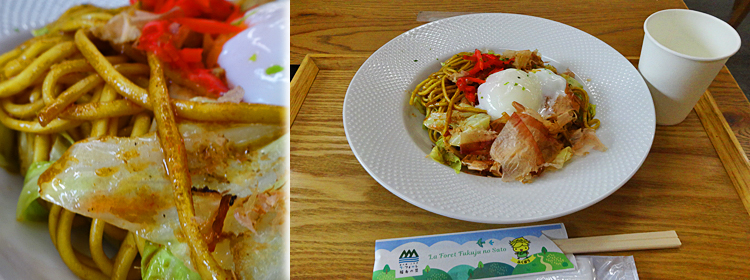

恵那市上矢作町の257号沿いにある道の駅。 したら食堂はどうやら席もあいててメニューも壁いっぱいに並んでいい感じ、「どて煮丼」とか気になったけど、朝ちゃんと食べたからそんなに空腹でもなく軽いものにしようと焼きそばにした。明智町の土田金商店さんのそば使用だそうだ。

したら食堂はどうやら席もあいててメニューも壁いっぱいに並んでいい感じ、「どて煮丼」とか気になったけど、朝ちゃんと食べたからそんなに空腹でもなく軽いものにしようと焼きそばにした。明智町の土田金商店さんのそば使用だそうだ。

中津川市手賀野にある和菓子店。

中津川市手賀野にある和菓子店。