吉岡町漆原の17号前橋渋川バイパス沿いにある道の駅。

吉岡町漆原の17号前橋渋川バイパス沿いにある道の駅。

日帰り温泉のある道の駅で、露天風呂広く料金やすく気にいってて何回か来てて、点景にしてはいるけど、いかんせんこの辺りは安い日帰り温泉はがあちこちにある激戦区、バイパス沿いの道の駅という混みがちなイメージからついつい他に行きがちで、今回も実はホントは別のよく行く方の温泉(北橘温泉 ばんどうの湯)の方へ行こうと思ってたのが、こっちに来てみたのはホンの気まぐれ。久々に来てみた。

午後早めの半端な時間ながら駐車場は混んでそうなので、手前の第二の方に停めたけど、階段下りたらすぐ温泉という場所で返って都合よかった。

入ってみたら、料金は400円で100円値上げしてた。いや500円でも安いくらいだし道の駅だから他より100円高いくらいじゃないとと思うので許容許容。

風呂はすいていた。湯は薄い褐色の油臭あるしっかりした温泉だし、露天は広くて奥の方がそのまま寝湯になってて実にリラックスできるけど、前にのぼせたことがあるので注意してゆったり浸かった。

で、湯上りに少しのんびり道の駅をふらふら歩いた。

裏は利根川に面した公園になってて、公園を歩く人も公園を見ながら明日湯につかる人もいてのんびりムード。川は離れてて見えなくて残念。

なにやた飛行機を見かけたので寄ってみたら、静態保存されたグライダーだった。機種とかここにある由縁とか何の説明もなかった。。

そして道の駅の売店は2階が展望台になってるようなのでその階段を上ってみた。

上る途中で西側の榛名山がよく見えた。けど駐車場メインでごちゃっとした眺め。

屋上の展望台に上がったけどとくに眺めに変化はなく、やっぱり利根川は離れてて見えないし、赤城山はバイパスの高架橋の先でぱっとしなかった。。

パーッと眺めてすぐ下りて、売店入口で焼いてた「焼きまんじゅう」を購入。

その前のテーブルで座って食べたら、カップにお茶もいただけた。

んーやっぱ群馬は「焼きまんじゅう」だね。(実質パンだけど)日向ぼっこ気分でのんびりゆっくり食べた。

あとは売店も一応のぞいてみつつ、吉岡町の案内地図を見て気になったとこに行ってみようと思った。今日はっ吉岡スペシャルだ。

ここの特性の梅ソフトといのも気になってたけど、それは次回でいいかとヤメて駐車場へ戻った。

けど、この駐車場への階段の横に「船尾まんじゅう」手作り直売所というのがあって、そういえば最初に気になってたけど、忘れてたなぁ。温泉まんじゅうみたいなのかと思いつつ一応チラッと見ると「小豆あん」「チンゲン菜あん」「なす味噌あん」とあって、親機みたいな感じかな?とやっぱり気になって「チンゲン菜あん」と「なす味噌あん」を買ってみた。

クルマに戻っても、アツアツだし、口はまだ「焼きまんじゅう」なので、すぐには食べずに出発。

30分後の次のスポットから出発する前になって食べてみると、これが意外や意外、チンゲン菜もナス味噌も甘い餡だった。

でも決して変でもわざとらしくもなく、いい甘味でおいしかった!

地元の味なのかな。買ってみてよかった。

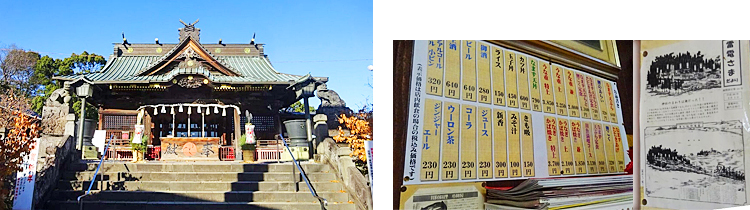

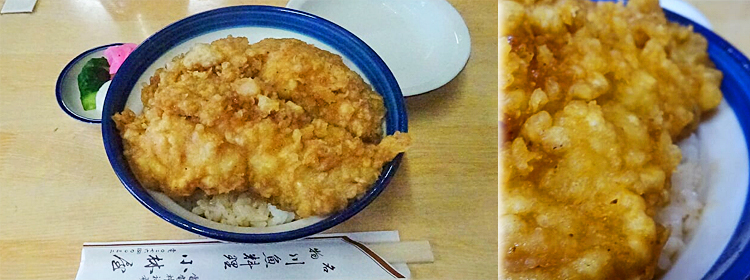

板倉町板倉の雷電神社参道にある川魚料理店。

板倉町板倉の雷電神社参道にある川魚料理店。

下仁田町馬山の254号沿いにある道の駅。

下仁田町馬山の254号沿いにある道の駅。

館林市高根町の122号沿いにあるスナックコーナー。

館林市高根町の122号沿いにあるスナックコーナー。

邑楽町中野の122号沿いにある自販機コーナー。

邑楽町中野の122号沿いにある自販機コーナー。

外に出ると、なーんかえらく旧式の男子トイレの低く小さいチューリップがあって、その前に錆び付いたティッシュの自販機があった。これって手動式だったっけ懐かしい。ティッシュ30円かぁ、いつ頃のものなんだろう。

外に出ると、なーんかえらく旧式の男子トイレの低く小さいチューリップがあって、その前に錆び付いたティッシュの自販機があった。これって手動式だったっけ懐かしい。ティッシュ30円かぁ、いつ頃のものなんだろう。

国道を渡って車に戻った。

国道を渡って車に戻った。 伊勢崎市小泉町にある神社。

伊勢崎市小泉町にある神社。

沼田市白沢町上古語父道祖神の120号沿いにある湯葉工場直売店。

沼田市白沢町上古語父道祖神の120号沿いにある湯葉工場直売店。 車を降りて、店先の町田大明神とか見つつ店内に入ると、そこは工場の一角の土産売り場。

車を降りて、店先の町田大明神とか見つつ店内に入ると、そこは工場の一角の土産売り場。

調味料も色々用意されてて試せて飽きなかったし、麺つゆとか鍋汁とかコンニャクもありお茶もジュースもあった。

調味料も色々用意されてて試せて飽きなかったし、麺つゆとか鍋汁とかコンニャクもありお茶もジュースもあった。

で、店の裏でのんびり雑談してたら「ごめんなさい、これ飲んで待っててください」と店の人が100%リンゴジュースをあけてくれた。遠慮する前にもう蓋を開けちゃってたので有り難くいただいた。

で、店の裏でのんびり雑談してたら「ごめんなさい、これ飲んで待っててください」と店の人が100%リンゴジュースをあけてくれた。遠慮する前にもう蓋を開けちゃってたので有り難くいただいた。

ら、

ら、

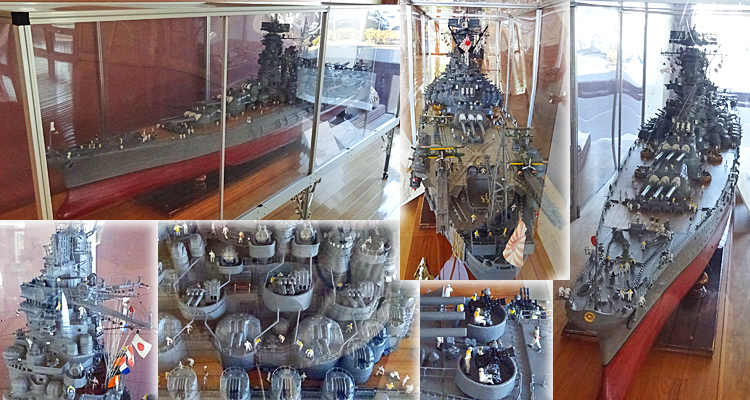

桐生市広沢町の県道沿いにある公園。

桐生市広沢町の県道沿いにある公園。