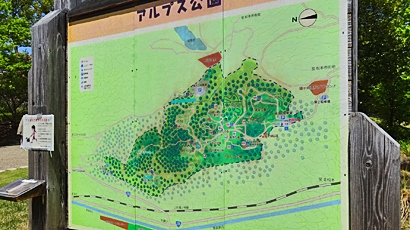

松本市蟻ケ崎の山の上にある市営の自然公園。

松本市蟻ケ崎の山の上にある市営の自然公園。

松本は西へのドライブで行きにも帰りにもよく通る交通の要所で、帰りは254号の三才山方向に抜けることが多い。

その254号に出る手前の梓川から奈良井川を渡るトコで正面の山の上に見えてて気になってた展望台がこの公園の展望台。

調べたら駐車場も山の上の方だったのでいつか行こうと思ってたんだけど、行き帰りであまりのんびりしたくない場所だけにわざわざ寄ることもなかった。ので時間に余裕の今日やっと来た。

けど、そういえばGW最中の天気のいい祝日、そりゃ家族連れのピクニック客で混むよねぇ、、ってことで駐車場も満車。引き返そうかと思ったけど後ろにも車が並んで出られなくなったので、まあいいかと待ったら意外と出る車もあって10分くらいで停められた。

そして家族連れがゆっくり歩く中、一直線に展望台に歩いた。

道は傾斜あって少ーし登るけど、場違い感の気恥ずかしさからスタスタと早足で登ったので5分ほど登って着いた時には汗だくだった。

その展望台は一二階が「山と自然博物館」で五階が展望台、六七階は防災アンテナという建物で、博物館は有料だった。一階には「砂防学習館」おいう無料の資料館もあったのでパーッと見てみた。

いや、それより展望展望。

五階まではエレベーターでスイスイと上がれた。

ガラス張りの快適な室内展望室で、広くゆったり展望できたけど、写真にするとちょっと映り込みが気になるねぇ。

エレベーター降りて正面は南側だった。南西側の梓川と158号が進む空港方向(いわゆる松本平)の市街は広く見え、木曽や諏訪から上高地方向の囲う山並がずらっと見えた。

けど、すぐ南の松本市街中心の方向は園内や手前の山で隠れがちだった。松本城はどこだーと探したけど見つからず、森っぽいトコをズームして見てまわったけど分からなかった。。(写真の森は多分「あがたの森公園」)

帰りにロビーの案内で聞いてみたらやっぱり城は山に隠れたあたりだったそうだ。残念。

そして時計回りに西側。こっちは安曇平。地図での印象はワサビ農園やカジカの里みたいな池や川の水領域が多い感じしてたけど、見下ろすと家が多くずっと町だった。

そして奥にはまだ雪を残した白い山が並んで見えた。北アルプスへの連なる山並み、この眺めをしてアルプス公園とつけられたのだろうね。

手前の梓川はよく見えていつも通る道も見えたけど、奈良井川を渡る平瀬橋は白い橋塔の先端が見えてるだけで隠れてた。。あれそうだったっけ、橋からも見えてたと思ったけど。あー六七階だったら見えるのかな。(松本城も上からなら見えるかも)

そして東側。こっちはドライブルートで言う元三才山有料道路方向。右が美ヶ原の山かな。

そして東側。こっちはドライブルートで言う元三才山有料道路方向。右が美ヶ原の山かな。

こっちも園内市街ともに隠れがちな眺め。山も全部が高い山だとピンとこないね。

ゆっくり二周して眺めて、最後にまた松本城さがしたりしつつ諦めて下に降りた。

博物館は310円なのでそれくらいケチらずに見て行こうかなとも思ったけど、展望で満足だったからもういいかと建物を出た。

建物を出るとまた場違い感濃い連休の公園、下も足早に駐車場へ歩いた。

途中で見かけて気になったのが「泉小太郎のしだれ桜」の案内。此処から少し下った道の先にあるそうだけど、さすがに桜が咲いてるかはあやしいし、それよりツツジが派手に咲いててキレイだからいいかと行かなかったけど、書かれてた伝説は面白かった。

寺で育てられた泉小太郎が母親を訪ねたら犀龍になってて、その龍の背に乗り、岩を砕いて松本平の湖を流して干拓して肥沃なとちにしたそうだ。(龍の背に乗って、、というトコで「マンガ日本昔ばなし」のオープニングが頭に浮かんだけど、これはビンゴだったそうで、子を乗せて飛ぶ龍はこの話がモチーフだったそうだ)

その泉小太郎が植えたというのがそのしだれ桜。龍に乗って眺めたような場所にある桜ってことだろうね。(咲いてなくても見とけばよかったかな)ってういうか気になったのは「松本平の湖」ってとこで、ここにも諏訪のような湖があったのね。どんな湖か見てみたかったなぁ、、という思いとは裏腹に、そのまま残ってたら交通的には邪魔だから無くなってよかったなぁ、、なーんてことモヤモヤ考えながら歩いた。

この公園にある人気の「ドリームコースター」というボブスレー風滑り台や、サル・キジ・タヌキ・キツネ・イノシシなどのミニ動物園なども興味あったけど一人でいく勇気はなく、真っすぐ下って12時に車に戻った。展望だけでも一時間はゆっくりしてたんだ。

塩尻市贄川の19号沿いにある食堂。

塩尻市贄川の19号沿いにある食堂。 店内は広く、懐かしい感じのテーブル席が並んでた。

店内は広く、懐かしい感じのテーブル席が並んでた。

木祖村薮原の19号沿いにある道の駅。

木祖村薮原の19号沿いにある道の駅。

甲府市上阿原町の20号沿いにある蕎麦屋。

甲府市上阿原町の20号沿いにある蕎麦屋。 ふだんから「饂飩より蕎麦が好き」とか言っておきながらそういえば最近は駅の立ち食いソバくらいしか食べてなかったので、メニュー見ると「高っ」って感じたけど、よく考えれば普通だった。

ふだんから「饂飩より蕎麦が好き」とか言っておきながらそういえば最近は駅の立ち食いソバくらいしか食べてなかったので、メニュー見ると「高っ」って感じたけど、よく考えれば普通だった。

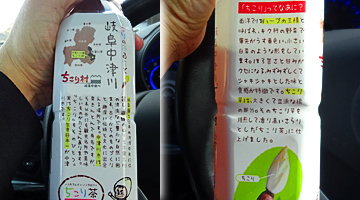

中津川市山口の19号沿いにある道の駅。

中津川市山口の19号沿いにある道の駅。

朝の可児に続いてここでもチョイ食いだけの休憩で出発。

朝の可児に続いてここでもチョイ食いだけの休憩で出発。 可児市柿田の21号可児バイパス沿いにある道の駅。

可児市柿田の21号可児バイパス沿いにある道の駅。 てわけで総菜コーナー。っていうか揚物のスナックコーナーがあったのでそれにした。そういえば入口にからあげの看板出てたっけ。串にささった「可児ッテ唐揚げ」を買ってみた。(看板には鶏ちゃん味噌味と塩味と醤油味と3つ書かれてたけど醤油しかなかった)

てわけで総菜コーナー。っていうか揚物のスナックコーナーがあったのでそれにした。そういえば入口にからあげの看板出てたっけ。串にささった「可児ッテ唐揚げ」を買ってみた。(看板には鶏ちゃん味噌味と塩味と醤油味と3つ書かれてたけど醤油しかなかった)

さてさて、外では10時から猿回しの興行が始まっていた。

さてさて、外では10時から猿回しの興行が始まっていた。

あー!あー!あー!スーパーとかに入ってる店なのね。これはドライブ中に見かけたことなかったわけだ。と納得。

あー!あー!あー!スーパーとかに入ってる店なのね。これはドライブ中に見かけたことなかったわけだ。と納得。

ってわけで初スガキヤ。

ってわけで初スガキヤ。 さて、満足というか納得の食事を終えたのが7時半前。

さて、満足というか納得の食事を終えたのが7時半前。 静岡市駿河区宇津ノ谷の1号沿いにある道の駅。

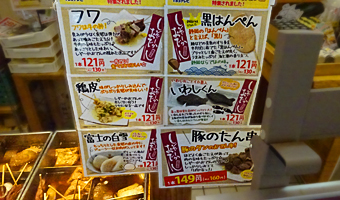

静岡市駿河区宇津ノ谷の1号沿いにある道の駅。 それはそうと、静岡おでんの面白そうなメニューが気になったので、おやつとしておでんで休憩しようかと思った。

それはそうと、静岡おでんの面白そうなメニューが気になったので、おやつとしておでんで休憩しようかと思った。

それが、思いのほか静岡県内のペースが悪く静岡市なんか夕方になっちゃいそうだ、、と思えて諦めかけそうになった。

それが、思いのほか静岡県内のペースが悪く静岡市なんか夕方になっちゃいそうだ、、と思えて諦めかけそうになった。 そしてメニューが下げられた後にテーブルに敷かれた紙には「産地から自社工場」という牛肉のこだわりが書かれてた。単なるアピールかと思って読んでたけど、ハンバーグが来た時に「端をもって立ててください」と跳ねるあぶら除けにするものだった。なるほどー。(他の客はみんな知ってて出てきた時に自然に立ててた)

そしてメニューが下げられた後にテーブルに敷かれた紙には「産地から自社工場」という牛肉のこだわりが書かれてた。単なるアピールかと思って読んでたけど、ハンバーグが来た時に「端をもって立ててください」と跳ねるあぶら除けにするものだった。なるほどー。(他の客はみんな知ってて出てきた時に自然に立ててた)

食後のアイスコーヒーのステンレスカップもいい感じだし、食器と共にテーブルに置かれた自社製の「次亜塩素酸水 除菌消臭剤」も肉のにおいの服にかけてスッキりした。(けど、これはコロナ対策だったのかな?調べたら少し問題というか課題があるようだった)

食後のアイスコーヒーのステンレスカップもいい感じだし、食器と共にテーブルに置かれた自社製の「次亜塩素酸水 除菌消臭剤」も肉のにおいの服にかけてスッキりした。(けど、これはコロナ対策だったのかな?調べたら少し問題というか課題があるようだった) 西尾市小島町岡ノ山の23号バイパス沿いにある道の駅。

西尾市小島町岡ノ山の23号バイパス沿いにある道の駅。 けどなぁ、、またこうして他でって言ってると結局食事できないパターンになっちゃいそうだよなぁ、、と迷いながら奥のコンビニみたいな売店をまわってたら、そのホットコーナーに「イカフライのレモン煮」が並んでた!ナイス。これでいいや。

けどなぁ、、またこうして他でって言ってると結局食事できないパターンになっちゃいそうだよなぁ、、と迷いながら奥のコンビニみたいな売店をまわってたら、そのホットコーナーに「イカフライのレモン煮」が並んでた!ナイス。これでいいや。