三島町川井天屋原の252号沿いにある道の駅。

三島町川井天屋原の252号沿いにある道の駅。

前に一度は寄ったことあったから点景にしてたかも、、とか思ったけど、見返したらしてなかった。(点景始める前のCR-Xに乗ってる頃だった)

GWだしもうすぐ昼だし、、駐車場混んでて停められなさそうだから寄らずにすぐに出ちゃおうと思ってたけど、いいタイミングで出る車がいて停められたので小休止。

まだ午前中はトイレだけの車が多いみたいで出入りが多かったようだ。

トイレの後に店内を覗くと、まぁまぁ混んでたけど、奥の食堂は全然すいていた。なんだろう?あと20分くらいで昼だけど、みんな12時過ぎないと食事しないのかな。

そういう僕も朝飯はしっかり食べて来たからそんなに空腹ではないんだけど、食べられそうなトコで食べちゃわないと連休はタイミング逃しがちなので、ここで食事することにした。

食券を買って奥の窓際のカウンター席で外を見ながら待った。

食券を買って奥の窓際のカウンター席で外を見ながら待った。

目の前のくねっと曲がった只見川の深い谷が見えるいい景色な筈なのに、補修工事かなんかの骨組み鉄骨が邪魔して些と残念な眺めだった。。

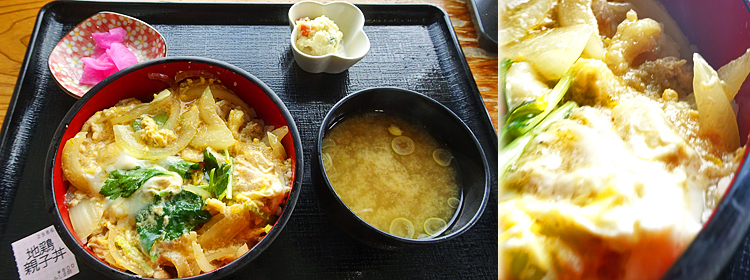

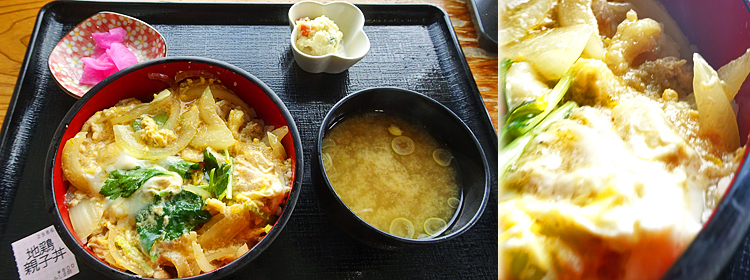

たのんだのは「会津地鶏 親子丼」。

軽く蕎麦でいいかと思ってたけど、やっぱ会津地鶏は惹かれますわ。(以前、別のトコで会津地鶏の焼き鳥たべておいしかったので)

けど、出てきた親子丼は意外と緩い感じで、レトルトを乗せたような見た目で失敗したかと思った、、

だがしかし、アニハカランヤ。

やっぱり皮も肉もプリプリのおいしい鶏肉でまずホッコリ。

そして、丼ぶりの中はひたひたのつゆだくで、もうこれはオジヤ(雑炊)並み。むしろ緩いくらいの見た目でちょうどよく雑炊のように混ぜつつ掻き込めた!

うまかった!ナイス。ここで食事してよかった。

そして食後にはやっぱり気になってたソフトクリーム。

そして食後にはやっぱり気になってたソフトクリーム。

「桐炭チョコソフト」

そっか炭のソフトだと灰色になるけどチョコなら黒くなるね。

これは外に出て裏の展望台で只見川の深い谷を覗きながら食べてみた。

んん!炭の真黒な香ばしさとチョコがマッチしててイイ!

なるほど考えたね。これはいいね。

チョコの感じも炭の感じも共によくおいしく食べられた。

谷の眺めはやっぱりそんなでもなく、もう少し曲がった峡谷がよく見えてたらなぁ、、っていうのと、列車が通る音が聞こえたけど線路は見えてなくて、近くにいた人も残念がってた。(鉄橋を見下ろす展望ポイントも遊歩道を登れば近くにあるらしいけど)

それより、手前の斜面の黄緑の草は全部シダの新芽でゼンマイのような魔法の杖のような芽が並んでてキレイだった。

ここって日当たり良さそうだけどなぁ、、シダがこれだけ生えまくるってことは潤いバッチリなんだね。

タグ:食:丼 餐:肉 餐:冷 楽:眺 景:川 景:谷 植:草 道の駅

国見町藤田日渡二の4号沿いにある道の駅。

国見町藤田日渡二の4号沿いにある道の駅。 朝はちゃんと食べたからそんなに腹減ってないので、なんか軽いものないかなーと店内に入ってみると、さっそくスナックコーナーに国見バーガーというのを見つけた。

朝はちゃんと食べたからそんなに腹減ってないので、なんか軽いものないかなーと店内に入ってみると、さっそくスナックコーナーに国見バーガーというのを見つけた。

店内を見てまわってたら「もも大福」というのが国見限定ブランドとか書かれてて気になったのでそれを買って食べた。

店内を見てまわってたら「もも大福」というのが国見限定ブランドとか書かれてて気になったのでそれを買って食べた。 南会津町番屋の352号沿いにある道の駅。

南会津町番屋の352号沿いにある道の駅。 奥の売店コーナーも見てみた。

奥の売店コーナーも見てみた。

只見町叶津居平にある古民家。

只見町叶津居平にある古民家。

金山町大塩上ノ山にある天然の炭酸水の湧水汲場。

金山町大塩上ノ山にある天然の炭酸水の湧水汲場。

来た道を歩いて車に戻った。

来た道を歩いて車に戻った。 三島町川井天屋原の252号沿いにある道の駅。

三島町川井天屋原の252号沿いにある道の駅。 食券を買って奥の窓際のカウンター席で外を見ながら待った。

食券を買って奥の窓際のカウンター席で外を見ながら待った。

そして食後にはやっぱり気になってたソフトクリーム。

そして食後にはやっぱり気になってたソフトクリーム。

南相馬市原町区高見町の6号沿いにある道の駅。

南相馬市原町区高見町の6号沿いにある道の駅。

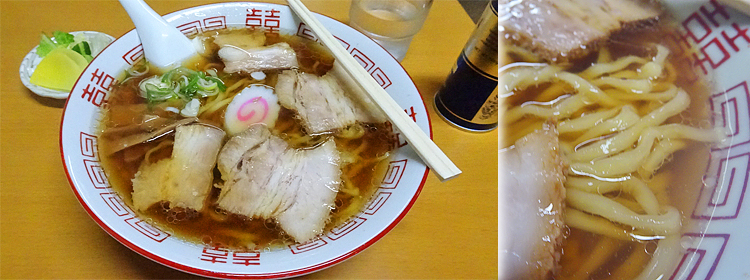

喜多方市経壇の459号沿いにある喜多方ラーメンの店。

喜多方市経壇の459号沿いにある喜多方ラーメンの店。

鮫川村赤坂東野の349号沿いに流れる鮫川沿いの遊歩道。

鮫川村赤坂東野の349号沿いに流れる鮫川沿いの遊歩道。

古殿町田口平舘の349号沿いにある道の駅。

古殿町田口平舘の349号沿いにある道の駅。 けどもちろん売場には惣菜が並んでて、それ狙い。

けどもちろん売場には惣菜が並んでて、それ狙い。

二本松市東新殿大林の459号沿いにあるベニシダレザクラの樹。

二本松市東新殿大林の459号沿いにあるベニシダレザクラの樹。